根據2018年的全球金融中心直屬(GFCI)排名報告,新加坡是繼紐約、倫敦、香港之後的世界第四大國際金融中心。新加坡也是亞洲重要的服務和航運中心之一,被全球化和世界城市研究網絡(GaWC)評為世界一線城市第四位。

圖片來源於網絡

其實,新加坡的發展短板和制約因素非常明顯:面積狹小,資源匱乏,人才稀缺。

那新加坡為什麼經過短短56年時間,一躍從小小的島國發展成為今天世界矚目的已開發國家?今天小編就結合歷史時間線來為大家介紹新加坡獨特的發展戰略和前進歷程~

李光耀執政期間

20世紀50-90年代

二戰後尋求 「完全自治」

1954年,第二次世界大戰結束不久,正是新加坡百廢待興之際,李光耀參與發起成立人民行動黨。1958年8月,英國國會通過了《新加坡國家法令》,新加坡從此實現了完全自治,英國保留國防、外交、修改憲法、宣布緊急狀態等權力。1959年,新加坡舉行第一次大選,李光耀帶領的人民行動黨在51個立法議院議席中贏得43席,李光耀出任新加坡政府首任總理,正式開啟了新加坡的成長之路。

「新加坡國父」-李光耀

被馬來西亞拋棄的「荒島」

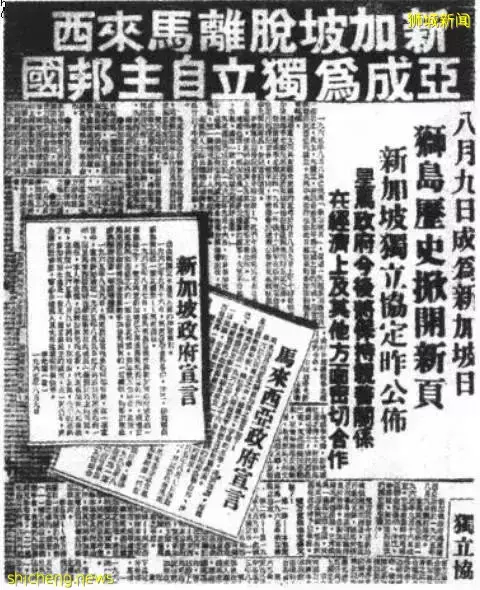

1963年9月,新加坡脫離英國的統治正式加入馬來西亞聯邦。然而在1965年,以巫統為首的馬來西亞執政聯盟在國會緊急通過修改憲法,以126票贊成、0票反對將新加坡驅逐出馬來西亞。新加坡就這樣被馬來西亞所拋棄,無依無靠的「被迫獨立」。李光耀帶領人民行動黨實現獨立,正式建立新加坡共和國。

華文報紙報道新加坡獨立

建立高效廉潔的政府

新加坡政府在1959年自治和1965年建國初期,貪污現象猖獗,滲透社會各個層面。但到了二十世紀七十年代後期,僅用了不到二十年時間,就已經轉變成為一個廉潔的政府。這其中新加坡政府在全社會大力開展的廉政教育功不可沒。針對社會的不同行業和不同階層,新加坡政府則有針對性地採取舉辦講座、展覽等,還會通過報紙、電視等多種媒體進行反覆倡廉的教育,努力在全社會形成共同的廉政文化意識。如今,新加坡提倡的「高薪養廉」方針得到世界各國的廣泛好評,新加坡政府也多次被評為亞洲最廉潔的政府。

新加坡舊國會大廈

勞動密集階段

新加坡獨立初期,新加坡經濟欠發達,生產力低下,新加坡利用自己地理位置優越條件,作為印度尼西亞和馬來西亞兩國加工中心。採取了發展出口導向型的勞動密集型製造業的方針,主要行業為傳統手工業,之後又發展了紡織、電子零部件等產業。政府採取了改善基礎設施、實行稅務優惠等措施,為新加坡走出獨立初期的經濟困境起到了重要作用。進入70年代後,新加坡政府提倡工業自動化,解決就業問題,加強了在造船業、煉油廠等方面的建設,開始發展資本密集型製造業。

紡織業

資本密集階段

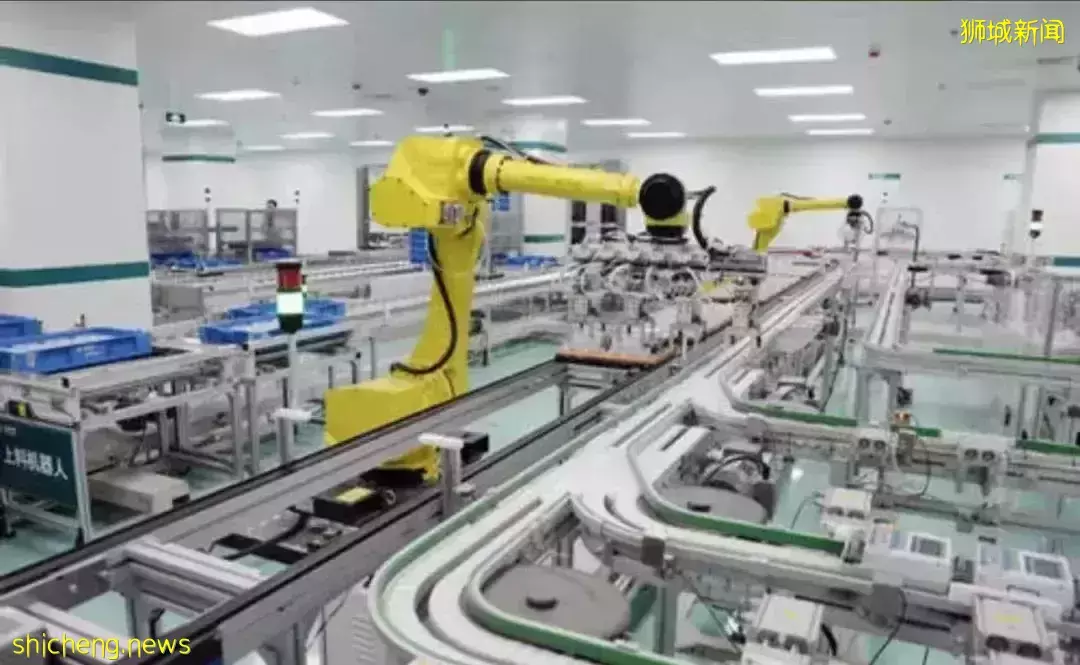

80年代初期,隨著新加坡經濟基礎逐步穩固,新加坡著手改善經濟結構,新政府提出「自動化、機械化、電腦化」發展方針。引進外國資本投資的電腦、電腦附件製造業以及石化製造業陸續落戶新加坡。同時為經濟轉型成功,開始重視培養教育人才,進行人才儲備,發展高附加價值和技術密集型投資和發展高附加價值服務業等。

圖片來源於網絡

吳作棟執政期間

20世紀90年代-21世紀初

新加坡第二任總理-吳作棟

以國家認同取代種族認同

新加坡的土著居民包括華人、印度人、馬來人。在建國之前,馬來人壟斷了政治,華人壟斷了經濟。如何避免種族之間的衝突、形成共同的向心力,是一個世界性的難題。21世紀80年代初開始,新加坡以多元文化政策以取代建國前期推行的抑制種族文化政策,鼓勵各民族保留和發展自己的文化與傳統。在法律上規定華人、馬來人、印度人等土著居民相互平等,尊重各自的文化傳統和宗教信仰自由。

「亞洲四小龍」 之一的已開發國家

新加坡從成立之初,就將經濟發展作為主要目標,大力吸引外資,逐漸發展成為國際貿易和金融中心。建國後,新加坡經濟一直保持著高速增長,從60年代到80年代的20年時間,新加坡的年均經濟增長率達到9%。到1994年,新加坡的人均GDP突破兩萬美元大關,經合組織宣布在1996以後將新加坡列入已開發國家名單。

」亞洲四小龍「

技術密集階段

90年代是新加坡經濟高速發展時期。進入90年代,新加坡已成為亞洲經濟已開發國家。新加坡已經具備大型工業技術開發能力,大力發展高新技術,電子業已發展為本地製造業的龍頭,是全球重要的電子工業產品的生產基地。此外新加坡引進國外石油資本,使得新加坡成為世界第三大煉油中心。新加坡高新科技和石化產業快速發展,在金融、航運、旅遊、酒店餐飲等服務業取得了同步的快速發展,成為東南亞地區經濟發展的最突出地區。

圖片來源於網絡

李顯龍執政期間

21世紀初-至今

新加坡第三任總理-李顯龍

高度重視人才引進和教育

新加坡小國寡民,自然資源奇缺,其貧弱的自然條件使以李光耀為首的人民黨意識到只有人才才是他們唯一可以倚仗與開發的資源。要想在充滿變化和競爭的世界生存與發展,唯一有效的方法就是發掘新加坡人才資源來補償其天然資源的不足。正是基於這樣的戰略思想,新加坡政府自建國以來一直都重視對國民的道德教育和科技教育,將「受過良好教育,並且培養有素的人」作為重要的財富。以吸引外資並使他們投身於新加坡經濟、政治、科技和文化事業。

新加坡國立大學人才培養計劃

在教育方面,新加坡政府延續殖民地時代偏重英文的政策,大力發展英文教育,加強英語在政府、商業、資訊、社會等各方面的運用。1987年,政府實施統一源流的教學,推行以英文為教育媒介語、母語為第二語言的雙語教育政策。新加坡的官方語言為英文、馬來語、華語、泰米爾語,英文是第一官方語言,所有學生都要學習英語,在此基礎上,各類族群可以選擇自己族群的語言。時至今日,新加坡幾乎人人都可以用英文流利交流,都有國際視野與全球眼光。

此外,新加坡的教育政策著重培養學生的創造能力。在這個原則下,教育部和大學機構隨宣布了一系列措施,包括修改大學入學標準,不單以學業成績來評估學生,減少課本教學,增加實踐項目等;重視學生計算機知識和能力的培訓;鼓勵並吸引歐美的重要大學來新加坡辦學。

圖片來源於網絡

知識密集階段

亞洲金融風暴發生後,新加坡經濟迅速恢復,以信息產業為中心的知識密集型經濟如火如茶地開展起來。同時設立新加坡股票交易所,代表科技股的新加坡自動報價股市場開始運作。新加坡開始領導本國人民走向知識經濟發展的時代。因為依賴短缺的自然資源的工業經濟是以不可無限持續發展的自然資源為基礎的,而知識經濟則是可以再生的,是可持續發展的。

結 語

總的來說,新加坡的成功集天時(二戰結束,百廢待興),地利(馬六甲海峽交通要道),人和(穩定的政局,廉潔高效的政府)等各方面因素於一體,這些條件使它成為了亞洲地區為數不多的已開發國家之一。