70億噸的降雨落在北極的格陵蘭島上,這個事兒極不尋常,因為往年雲彩到那都被凍成雪花。

更不尋常的是地處熱帶的新加坡非常重視這件事情,因為往後「發家致富」就靠這一場場大雨了。

2021年就是雨年。

先前,歐洲的德國、比利時、荷蘭等國家突遭大雨,帶來了城市內澇,數百人死亡,上百億財產損失。

隨後中國鄭州突降暴雨,也造成了巨量損失,到現在河南依然時刻遭受暴雨的威脅。

當初中國鄭州暴雨的消息傳到新加坡時,當地媒體還做了一下對比稱,如果暴雨降臨時新加坡時,新加坡會通過哪些設備和方法保障城市,結果前幾天一場大雨突然降臨新加坡,這位世界城市防澇的先鋒也沒挺住。

當時新加坡至少有13個地方的水溝和河渠水位達到90%,當地多處出現內澇,淡濱尼一處就有13輛車被困水中動彈不得。

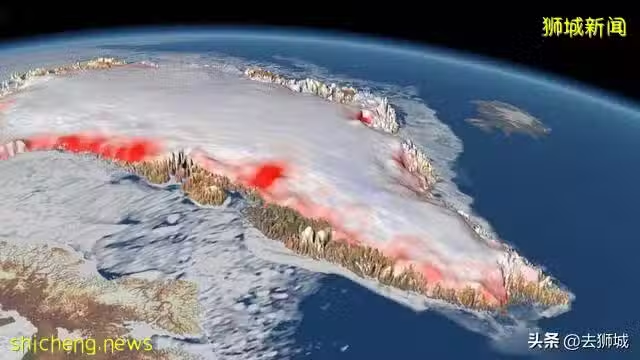

從8月14日開始,北極的格陵蘭島上,海拔高達3216米的冰蓋上降下了3天暴雨,降水量達70億噸,雨量和鄭州暴雨相當。這算是自格陵蘭有記錄以來的首次降雨。全球氣溫上升的信號越來越明顯。

氣溫上升對於新加坡這種島國來說是關係到國運的,但是你得佩服新加坡的領導們,他們成功地將危險變成了機遇。特別是格陵蘭島的這次降雨,對他們來說就是一個大型戶外廣告。

早在5月20日,新加坡就公布了一項新的全球碳交易和市場計劃,該計劃將總部設在新加坡。

想阻止氣溫上升就得讓企業減少碳排放,若不阻止碳排放,未來全球氣溫可能失控會造成更大自然災害!

新加坡組織的這個全球碳交易公司,由星展銀行、新加坡交易所、渣打銀行和淡馬錫組成的合資公司,用來交易碳排放權,那些暫時無法實現碳排放達標的企業可以購買別人的排放權。

未來,新加坡將成為全球範圍內的一個高質量的碳交易市場。

當碳排放成為一門生意,新加坡就會在其中收穫頗豐。對於碳排放量巨大的中國來說,它像個緊箍咒,多年來大家一直在為此爭論不休。

其實,世界各國都對地球氣候做過調查。其實,太陽輻射是地球大氣運動的能量來源,所以地球冷暖的核心在太陽。

在近1萬年的歷史中,地球一共經歷了4次寒冷期和4次溫暖期。

其中,第一個溫暖期在距今1萬年前,這個溫暖期延續了1000年;

第二個溫暖期發生在公元前5000-公元前1500年,歷時3500年;

第三個溫暖期在距今1100-700年之間;

第四個溫暖期就是現在,從20世紀初葉開始,氣溫波動上升。

目前,我們正處於一個溫暖期,即便不排放二氧化碳,氣溫該漲也得漲,只是排放更多的二氧化碳可能會加快升溫的速度。

為了應對全球氣候變化《聯合國氣候變化框架公約》提出了一個長期目標:大氣中溫室氣體的濃度應當穩定在「防止氣候系統受到危險的人為干擾的水平上。」

這是一個有利於全球的方案,可是真把二氧化碳當作商品買賣,就很容易出現偏差,會影響國家發展。

不過歸根結底,我們要佩服新加坡,他們對機遇的準確把握是很多國家望塵莫及的。

這些年,新加坡在環境保護方面是非常重視的,而且現在有組織碳排放交易市場,這讓新加坡在風雲變幻的國際經濟發展中屹立不倒。