1994年3月16日,江蘇省委、省政府在南京人民大會堂召開了省級機關領導幹部大會。

陳煥友在會上強調:開發建設蘇州工業園區,是我省在新的歷史時期對外開放的戰略性舉措,是我省當前改革開放的頭等大事,是我省經濟發展的「重中之重」,要全省動員,統一認識,齊心協力,爭取成功。

建設伊始,陳煥友就帶領省里20多位廳局級以上領導幹部去蘇州現場辦公,保證了蘇州工業園區的建設質量和進度。

陳煥友重要作用還在於,明晰形勢、頂住壓力。

壓力主要來源於國內保守派。

1988年6月,剛剛建省的海南省政府在洋浦半島上劃出40平方公里土地為開發區,由熊谷組(香港)公司獨資開發建設基礎設施,並負責對外招商。

這是建國以來第一次引進外資進行成片土地開發,卻受到社會上一些人士的公開指責,與被殖民時代喪權辱國的「租界」聯繫起來,釀成了著名的「洋浦風波」,開發項目幾近流產。

與新加坡洽談的蘇州工業園區,儘管採用「合資開發」形式,但也屬「引進外資進行成片土地開發」。

雖然鄧小平南方談話後,中國迎來了新一輪的思想解放,國內改革開放的政治形勢越來越好,但幾年前曾經喧囂一時的「姓資姓社」「賣國愛國」的無端爭論猶在耳邊。

當時也確有一些流言蜚語在極少數群眾中傳播,說蘇州要成為新加坡的殖民地了。

這樣的大帽子扣下來,絕不是蘇州一個小小的地級市能頂得住的,壓力都在省委書記陳煥友身上。

大膽吸收和借鑑人類社會創造的一切文明成果,吸收和借鑑當今世界各國包括資本主義已開發國家的一切反映現代化社會化生產規律的先進經營方式、管理方式,是黨的十四大的重要精神。

正是陳煥友對十四大精神的吃透和堅持,才有了今天的工業園區。

蘇州的遠見

1993年11月19日,江澤民在美國西雅圖出席APEC會議時即做了宣告:「蘇州工業園區項目開創了兩國合作的新模式」。

1994年2月26日,中新雙方在北京釣魚台國賓館簽署了《借鑑新加坡經驗,合作開發建設蘇州工業園區》的協議。

(1994年2月26日,中新雙方簽署協議)

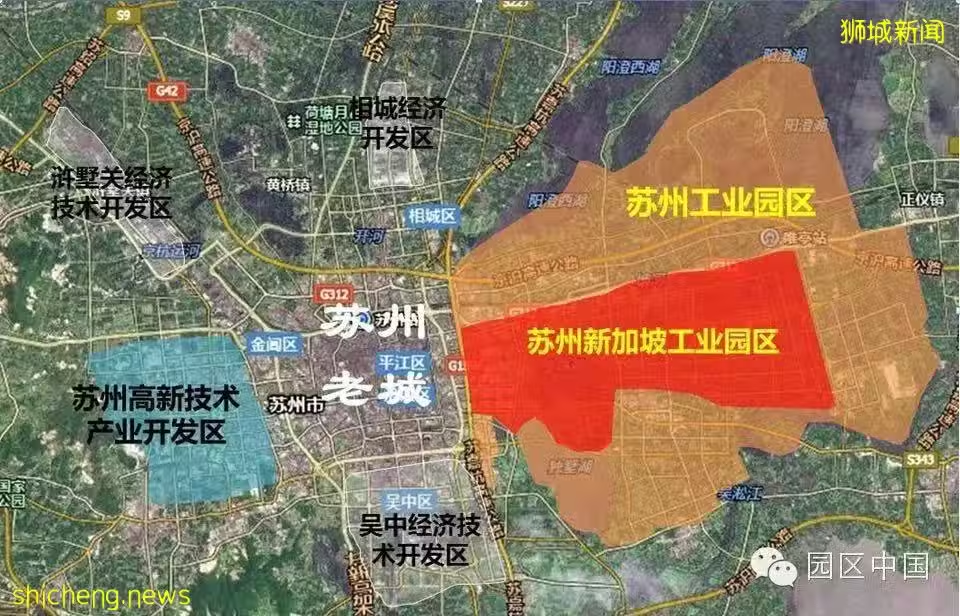

蘇州的第一個遠見,是把園區範圍擴大了兩倍多。

這當然不意味著工業園區馬上要動用這麼多的土地,而是歸工業園區集中管理、統一規劃、滾動開發。

按照雙方簽署的協議:經過十多年時間,投資約200億美元,建設一個70平方公里、60萬人口的具有當代國際先進科技水平、環境優美的現代化生態園林城區。

協議中的「70平方公里」牽涉到蘇州郊區和吳縣的5個鄉鎮的邊緣地區,按照正常邏輯,5個鄉鎮肯定會在70平方公里周圍各自搞一些低水平重複建設的項目群,勢必會拉低整體檔次、影響長遠發展。

蘇州提出,把這5個鄉鎮的200多平方公里一次性劃歸工業園區,統一規劃管理。

1994年4月29日,協議簽訂僅兩個月後,江蘇省人民政府批准將婁葑鄉和跨塘鎮、斜塘鎮、唯亭鎮、勝浦鎮一鄉四鎮成建制劃歸蘇州市人民政府直接管轄,由蘇州工業園區管委會(籌)行使行政管理職能,園區278平方公里的行政區域基本形成。

實踐證明,行政區劃的及時調整,有效地避免了園區發展過程中分散、重複、低水平開發的現象,為蘇州工業園區的長遠發展奠定了基礎。

多說一句,當時的吳縣(後來分為相城區和吳中區)還是蘇州「六虎」之一,和吳江、常熟並稱「蘇州三傑」,位居全國百強縣前列。

工業園區一下子要划走200多平方公里土地,自然是不甘心的,這種痛苦對吳縣人來說是非常徹骨的。

省里劃分的決定傳到蘇州後,反對的和贊成的勢均力敵,陳煥友見狀,帶了20多位省廳局級以上幹部來蘇州「現場辦公」,眾多大員對著吳縣的書記、縣長,當面問:對省委省政府的決定執行還是不執行?這個架勢,多少有點趕鴨子上架的味道。

蘇州的第二個遠見,是嚴格遵守了新加坡的管理模式。

新加坡的模式,在當時很多人看來是十分不合理的。

舉個栗子:

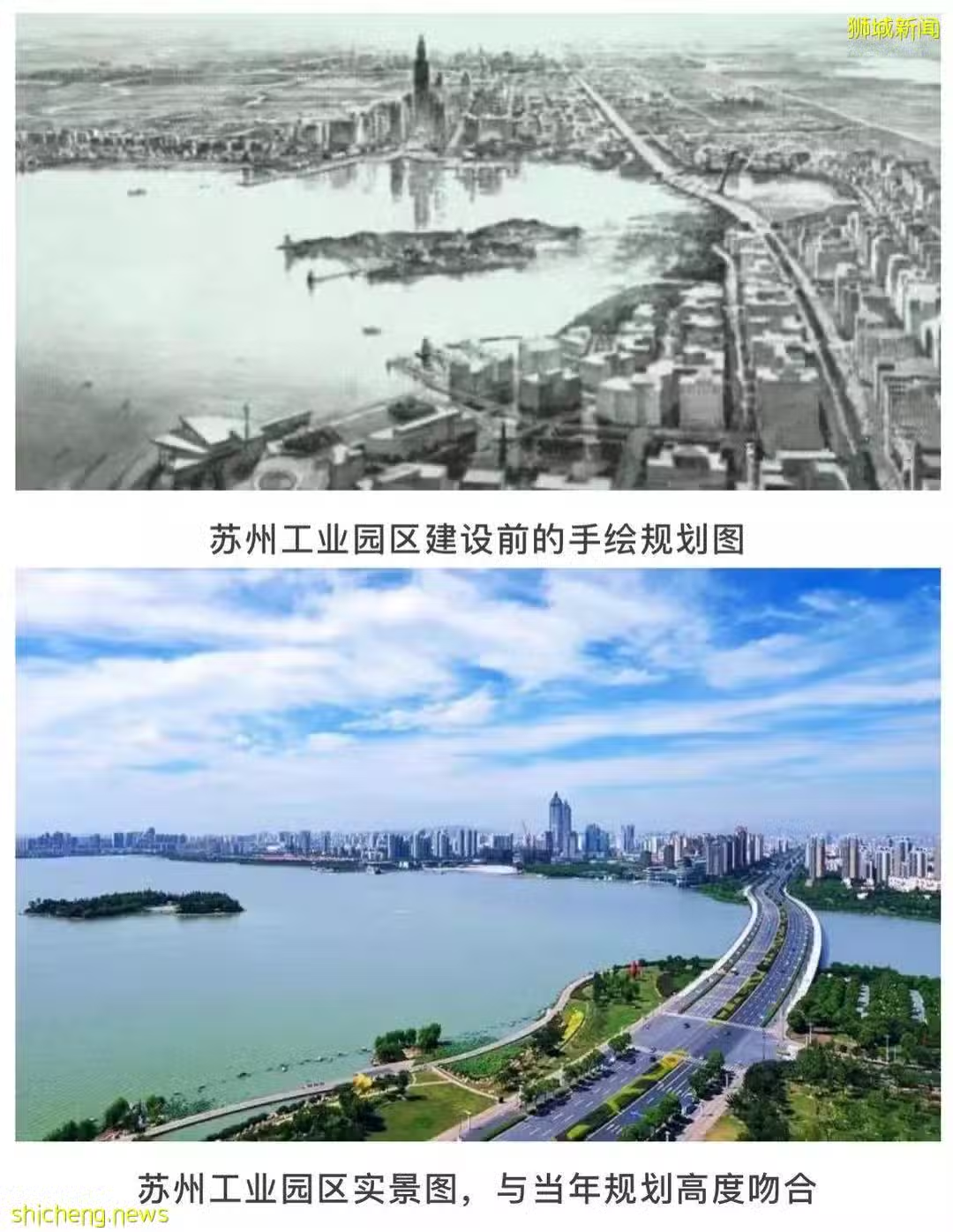

建設之處,新加坡就花了3000多萬元編制工業園區總體規劃和各種詳細,那可是1994年3000萬啊。

新加坡提出,要讓園區達到百年不遇洪澇的防淹能力,整個園區70平方公里要填高70公分。不說70平方公里,即便是首期開發的8平方公里,光填土就得花30多億人民幣。

新加坡還堅持,要先投資幾億元建污水處理廠,並要求70平方公里內污水實現全部自然流暢。

這些在我們今天看來極為正常的事情,在當時人看來是極為不可思議的。

什麼都沒幹,一家企業都沒來,光做規劃、土地平整、地下空間就幾十億上百億花出去了。

這個錢可不都是新加坡出的,按照新方占比65%、中方占比35%的協議規定,每一筆投資蘇州都要拿出35%的份額。

1993年,蘇州財政一年的財政收入才30億元,什麼事都沒幹,就壓上了全部身家,誰也不能保證成功。

蘇州工業園區高標準的總體發展規劃,「先規劃、後建設,先建地下、後建地上」的建設理念,「九通一平」的基礎設施,以及一系列的剛性約束機制,保證了發展建設的科學性和可持續性。

蘇州工業園區一經建設,其發展速度就如脫韁之馬,2003年園區經濟總量達到了開發之初蘇州全市的水平,等於10年再造一個新蘇州。

從2016年起至今,蘇州工業園區常年位居國家級經濟開發區綜合實力排名第一名。

當年金雞湖畔的一片農村一躍成為了撬動蘇州乃至長三角經濟發展的引擎。

「園區經驗」也與「崑山之路」「張家港精神」一起,成為蘇州奉獻給中國改革開放事業的「三大法寶」。

(開發前的工業園區地塊)

多說一句,頭頂戰爭的達摩克利斯之劍,在李光耀的主導下,焦慮的新加坡在全世界總共投資建設了170多個園區,蘇州工業園區只是其中之一。

但蘇州工業園區可以說是最為成功的。

2009年,李光耀參加蘇州工業園區15周年慶祝活動的時候,用「青出於藍」四個字概括園區的發展成果。

李光耀講到,「即使老師再好,學生不好也是不行;而在中國,學生比老師更好,新加坡把蘇州工業園區這個引擎點燃了,中國政府讓它們在積極運作。」

今天的蘇州工業園區,已經是蘇州、江蘇、甚至是全國發展的一個窗口。

2019年,蘇州工業園區完成GDP2743億元、一般公共預算收入370億元,要知道,這僅僅是278平方公里的產出啊。

如果看單位產出的話,直接秒殺百強縣任何對手,放眼全國,能和上海浦東新區拼個不相上下。

2019年工業園區與百強縣前4及浦東新區數據對比

最後,用陳煥友老書記的話來作為本文的結尾。

「當我現在來到蘇州金雞湖畔,漫步在高樓如林、綠樹成蔭,既富有江南水鄉特色、又具有現代化氣息的新城區,撫今追昔,不勝感慨,內心感到無比欣慰。」

文章部分素材來源於:

陳煥友《陳煥友話江蘇》

何建明《中國明星城市發展史》