開埠200周年紀念鈔受到民眾歡迎,開展了半年的開埠紀念活動,終於在民間掀起小熱潮。(戴筠懿製圖)

開埠200周年紀念鈔受到民眾歡迎,全島出現排隊換鈔的人龍。開展了半年的開埠紀念活動,終於在民間掀起小熱潮。

過去幾個月,紀念活動宣傳不斷,但是似乎走不進民間深處,沒帶來什麼喜慶的氣氛,也沒成為市民飯桌上的談資。

買4D? 多多? 不是不是。這是換紀念新加坡開埠200周年新鈔的第一天,又見新加坡人排隊的能耐了。圖為大巴窯中心的星展銀行外頭。(聯合早報)

政府有言在先:我們只紀念,不慶祝,我們因此不能期待太多的歡歌笑語、繽紛煙花。熱鬧的派對不是目標,歷史的反思才是正題;政府希望民眾同上一場歷史課,藉以溫故知新,凝聚人心。為此,主辦當局陸續提出好些精心挑選的各族先驅人物,供人景仰。

然而,許多國人自認是歷史盲,還引以為榮;學校里的歷史課向來也是可有可無,所以,一時之間,大家就像劉姥姥走進一個歷史大觀園,除了若干人物和場景似曾相識,其餘的只覺陌生和新奇。至於在先驅面前,我們如何可以好好的反思歷史,大夥心裡真的沒個底。

誰是島國原住民?誰把寶地拱手讓給英國人?

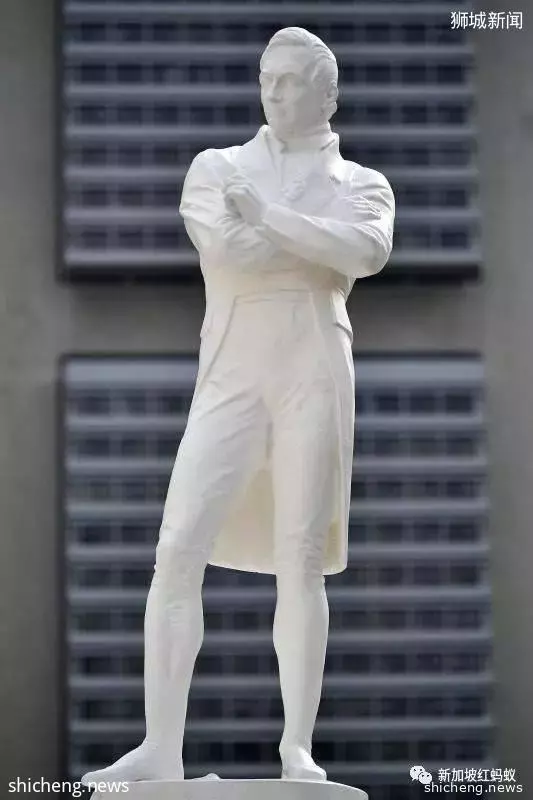

矗立在新加坡河畔的萊佛士塑像。(海峽時報)

當局不求熱鬧歡騰,顯然有一些顧慮。一年多前,開埠紀念的計劃一出街,還聽不到喝彩聲,就先聽到來自不同社群的一些質疑的聲音。

議論者說,雖然萊佛士眼光獨到,認定這個小島是塊寶地,但他畢竟是個殖民地官員。這麼隆重紀念他登陸新加坡的事跡,難道是要為殖民主義招魂?民間有此強烈看法,當局不得不慎重其事,紀念活動也就少了喧天的鑼鼓。

殖民統治是個大議題,牽涉的問題盤根錯節:有人探討殖民統治者的功過,有人研究殖民主義的社會後遺症。好些問題不但複雜,而且敏感。譬如,誰才是島國的原住民?又是誰把這塊寶地拱手讓給英國人?

我們究竟是在紀念200年,還是700年?

對於這些歷史遺留的問題,不同社群似乎有不同的感觸和理解。這些問題如果引起爭議,新愁舊怨浮出水面,到時就很難收拾場面。或許是有這樣的考量,領導人拉開活動序幕的時候表明立場:新加坡的歷史有700年之久,而不是從萊佛士登陸算起,這個海島也不是他「發現」的。

依循這個立場,官方現在更樂於講述的是700年的歷史。在福康寧山舉辦的大型展覽,就能讓你穿梭整整700年的歷史。但這一來,一些數學不好的人可能覺得有點混亂:我們究竟是在紀念200年,還是700年?一場歷史的反思隨即掉進一個數字的迷思。

新加坡開埠200年歷史體驗展設於福康寧中心,分室內的「時空旅者」以及戶外的「歷史尋蹤」展覽區,為參觀者重現新加坡700年的歷史。入夜後,福康寧草坪周圍的好幾個建築物外牆成了電影投影布。本地電影、劇場和裝置藝術家陳小東為開埠200年拍攝的四則短片,每個星期二至星期日晚上7時至10時30分上映。(聯合早報)

開埠紀念令人想起 SG50,與政治無關?

此外,開埠紀念令人想起四年前的建國50周年紀念。SG50的活動引起共鳴,並在那年舉行的大選為執政黨帶來政治紅利。現在大選腳步又近了,開埠的紀念自然不免讓人聯想。

政府也不願人民聯想過度,已經慎重地表示紀念活動與政治無關。負責籌辦的部長也保持低調,以淡化活動的政治色彩,以免好事變成了壞事。

因為顧慮重重,當局小心翼翼的安排開埠活動,還帶點欲言又止的扭捏,民間的反應也不冷不熱。

現在,幸好歷史走進新鈔,讓人們找到了熟悉的感覺,否則數百年的陌生歷史,真不知如何能夠引起情感的共鳴。

(Business Insider)