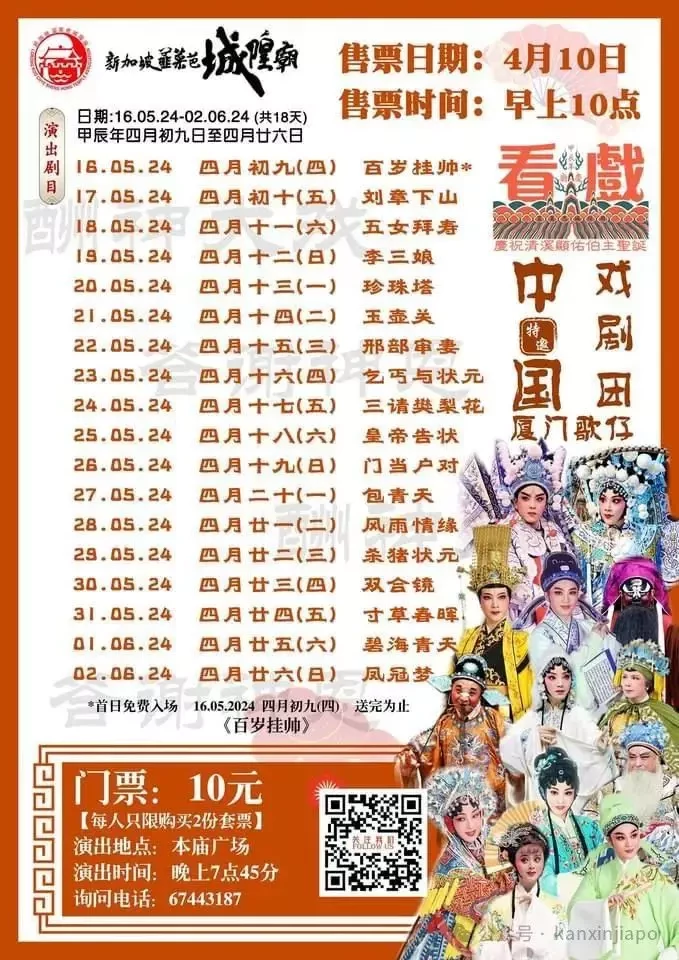

廈門歌仔戲劇團受邀到新加坡訪問演出。從5月16日至6月2日,演出18個傳統戲、移植劇目。

可惜17日至23日我隨南華潮劇社在柬埔寨訪問演出,錯過了《五女拜壽》、《李三娘》、《珍珠塔》、《乞丐與狀元》等歌仔戲劇團的拿手好戲。

廈門歌仔戲劇團以移植自揚劇的《百歲掛帥》作為開鑼戲。

移植,就是在保留揚劇劇本主題、劇情的前提下,通過唱腔、曲牌、打擊樂和表演等各種藝術手段把非本劇種劇目改變為歌。仔戲上演劇目,並且彰顯歌仔戲音樂特點和表演特色。

歌仔戲劇團首晚演出爆滿,觀眾看到他們熟悉的知名演員,更看到一些不熟悉的新面孔。在武戲部分,多次熱情的鼓掌。

揚劇是在花鼓戲、蘇北香火戲的基礎上,吸收揚州清曲、民歌小調發展而成,1950年正式定名為"揚劇"。1959年以《百歲掛帥》揚名大江南北。

移植為京劇《楊門女將》擴大這個故事的影響。這部戲角色多,生旦凈丑都有,有實力的劇團可以以它展現劇團整體水平。

廈門歌仔戲劇團在城隍廟的演出,武戲部分非常精彩,文戲部分有陳麗娟(佘太君)、莊必芳(柴郡主)、莊海蓉(宋仁宗)、陳志明(八賢王)、鄭惠兵(范仲華、採藥人)、蘇燕蓉(三夫人)、黃娟娟(二夫人)集體亮相,武戲部分,林姍姍(穆桂英)及年輕團員的精彩表演。為韭菜芭城隍廟的「百日大戲廟會」留下絢麗的篇章。

揚劇是在花鼓戲、蘇北香火戲的基礎上,吸收揚州清曲、民歌小調發展而成,1950年正式定名為"揚劇"。1959年以《百歲掛帥》揚名大江南北。移植為京劇《楊門女將》擴大這個故事的影響。

這部戲角色多,生旦凈丑都有,有實力的劇團可以以它展現劇團整體水平。

廈門歌仔戲劇團在城隍廟的演出,武戲部分非常精彩,文戲部分有陳麗娟(佘太君)、莊必芳(柴郡主)、莊海蓉(宋仁宗)、陳志明(八賢王)、鄭惠兵(范仲華、採藥人)、蘇燕蓉(三夫人)、黃娟娟(二夫人)集體亮相,武戲部分,林姍姍(穆桂英)及年輕團員的精彩表演。為韭菜芭城隍廟的「百日大戲廟會」留下絢麗的篇章。

揚劇電影里台詞節奏、情感起伏和鑼鼓配合得極好,仁宗和佘太君那場戲很出彩,值得歌仔戲借鑑。

演出在十點十分左右結束,時長附和欣賞習慣。觀眾帶著美好的記憶,三五成群餘興未了,歡快走向近在咫尺的地鐵站。

新加坡眼丨來源

新加坡眼丨圖源