新加坡抗疫策略的「三錯」

回顧這兩年走過的路,我先說新加坡抗疫策略的「三錯」。

(2020年,新加坡市中心一些路段被封鎖。圖源:新加坡眼)

一、未及早強制戴口罩

新加坡總理李顯龍在《戰疫勇士——新加坡之道》中坦承,「曾在關鍵點判斷失誤」。第一個錯誤就是沒有及早強制人們戴口罩。

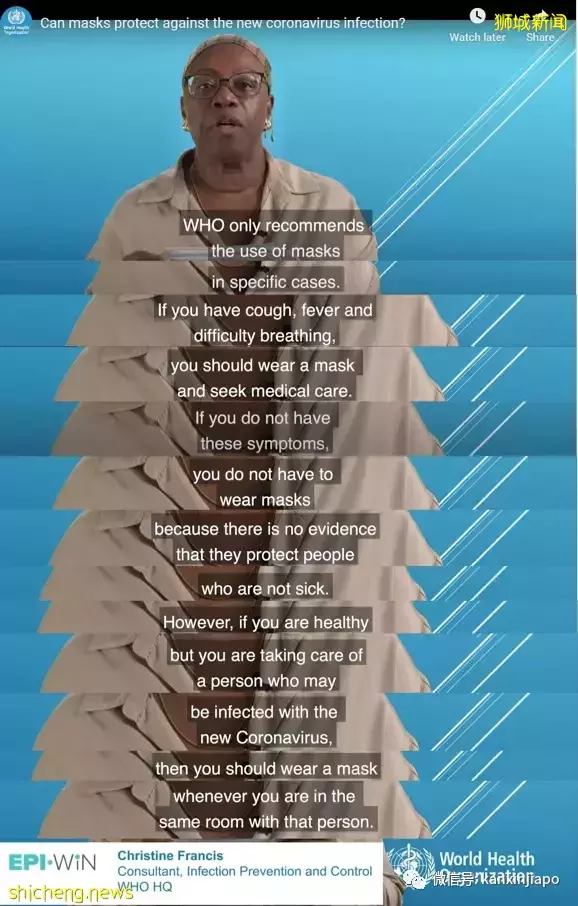

疫情初發時,人們不清楚新冠病毒具有無症狀感染的特性;世衛組織給各國的指導意見是「生病才需要戴口罩,沒生病不需要戴口罩,把口罩留給前線人員」。

當時,新加坡國內一罩難求,而且,內閣依照世衛組織的指導意見,建議民眾若身體沒有不適,無須佩戴口罩。

(圖源:世界衛生組織官網)

到了2020年4月3日,新加坡政府不再建議「生病才戴口罩」。4月5日-12日,給所有居民派發可重複使用口罩,每人一個,並強制要求從4月14日起,公眾外出必須戴口罩。

一個半月之後,6月5日,世衛組織才更新口罩使用指南,明示各國政府應鼓勵公眾在公共運輸、商店等封閉擁擠環境佩戴口罩。

2022年初,回顧兩年抗疫歷程,李顯龍首次公開承認「曾在關鍵點判斷失誤」,他說:「第一原則應是相信戴比不戴口罩更有效,至少可以防止咳嗽或打噴嚏時病毒透過唾液傳播給他人。我認為我們應該更早改變立場,鼓勵人們戴可重複使用的口罩。」

二、封鎖邊境不夠果斷

第二個錯誤是封鎖邊境不夠果斷。

疫情初期,新加坡內閣認為不太可能封關。樟宜機場是航空樞紐,確保跨境通行正常關乎生計。

內閣也以為,能在不收緊邊境管制的情況下,控制好境外輸入病例。2020年3月,境外輸入病例開始在新加坡本地出現時,政府也沒有像其他國家那樣熔斷航線入新,或及時實施隔離政策。當時新加坡實行境外旅客隔離不夠嚴格。

新加坡第一波主要疫情就是境外輸入引發大型感染群,蔓延到社區和客工宿舍,導致本地傳播和客工宿舍傳播。

例如新加坡冠病第192例(32歲美國籍男子)3月9日從美國飛到新加坡,10日去酒吧,11日出現症狀,13日確診。他引發了Hero’s Bar感染群(8人)、杜佛路多佛國際學校感染群(8人)和新加坡板球俱樂部感染群(5人),其中多數為英國人。

在原始病毒階段,靠封鎖確實可以憋死病毒。如果新加坡及早、從嚴封鎖邊境,即可免去2020年4月那一波疫情,或至少降低它的影響。

三、低估德爾塔傳播力

第三個錯誤是低估了德爾塔的傳播力。

2021年9月,衛生部長王乙康接受《聯合早報》採訪時坦言政府低估德爾塔毒株的傳播力。

《新加坡眼》曾經報道,2021年5月,德爾塔來襲時,儘管新加坡已經實施各種措施,而且戴口罩已強制了一年,但還是倒下了一片,正是因為德爾塔傳播力很強。

2020年的原始病毒,1人傳播2至3人;而2021年的德爾塔,1人傳播4至6人。按1傳6的速度推算,2020年的原始病毒傳到第六代時,可以感染1024人,而2021年的德爾塔,可以感染7776人,是前者的7.6倍!

新加坡政府此時認識到,以新加坡的社會經濟環境和條件,在原始病毒波,可以通過清零來完成抗疫,但是,到了德爾塔波,清零不是不行,但傳播太快,為了清零而必須付出的社會代價過高。

新加坡最大的問題是,在經濟上,沒有國內市場,無法形成「內循環」;在社會上,很高比例的居民有國外關係,無法長期與外界斷絕來往『;在國際上,新加坡是全球重要金融中心、航空樞紐、海事樞紐,而且還是世界第三大煉油中心。新加坡無法長期封鎖邊境,於是,政府放棄清零。

先後擔任交通部長、衛生部長的王乙康認為,封鎖邊境無法有效阻斷德爾塔傳播:「春風吹又生,邊境一開,新一波又來了。你一開,它又升,然後你又再封,一直這樣下去也不是辦法。」

新加坡抗疫策略的「三對」

現在談談新加坡抗疫策略的「三對」。這是我自己的總結,並非當局的總結。

新加坡570萬人口,帳面上至今111萬人確診,實際上可能要翻兩三倍,為何新加坡社會維持不崩潰?

簡單說,我認為重要的有三點:

一、疫苗覆蓋保醫療系統不崩潰

二、人性化措施保民眾心理不崩潰

三、「小政府 大社會」保正常生產生活不崩潰

一、保證醫護資源充足

我認為,當局第一個做對的事,是保證醫護資源充足,不受擠兌。

我舉三個方面為例。

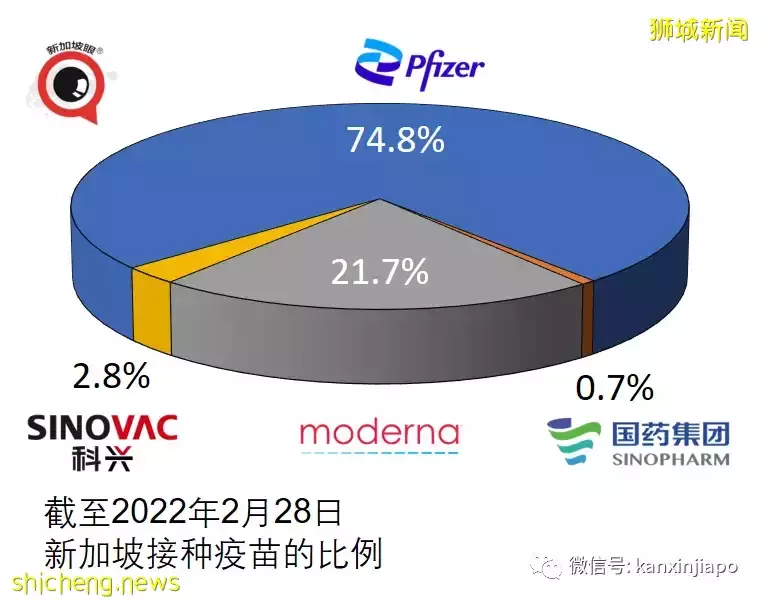

本次疫情中,新加坡最重要的醫護資源,莫過於疫苗,尤其mRNA疫苗;mRNA疫苗覆蓋新加坡接種人口的96.5%。

如果沒有優質疫苗的廣大覆蓋,新加坡到今天不可能開放。

早在一些科技大國如中英美還在研發疫苗,八字沒一撇的時候,新加坡政府就咬牙向他們預購。

為何要預購?如果等到疫苗臨床試驗證明有效,你才去搶,是搶不到的,到時就得排長龍苦苦等待了。曾經有人質問馬來西亞衛生部長,為何新加坡2020年底啟動疫苗接種,馬來西亞要落在後頭?衛長答覆:你知道他們什麼時候花了多少錢預購仍在開發中的疫苗嗎?

預購疫苗有無風險?當然有,至少兩種風險,一、預購的疫苗徹底失敗,預購款打水漂;二、預購的疫苗效力不佳,性價比不好。

據我所知,新加坡預購的疫苗至少有輝瑞/復必泰、莫德納、科興,還有一直沒用上的阿斯利康。

第二個重要的醫護資源就是傳染病ICU重症病房。在2003年SARS之後,新加坡決定改善傳染病防疫實施。2019年9月,新加坡國家傳染病中心開幕,有300多個負壓隔離病床。在冠病疫情爆發之後,除了國家傳染病中心,其他醫院的負壓隔離病房也投入使用。

在德爾塔波的峰值期間,新加坡ICU病房占用人數最高是2021年11月上中旬,不超過80人,占用率最高為21.4%。在寫作本文時,新加坡ICU有20人,占用率5.7%。

第三個重要的醫護資源是診所和私營醫院。正是有這些私營診所和私營醫院,公共醫院和國家傳染病中心才不至於被每天新增的上萬人壓垮。

同時必須注意到,新加坡醫療系統儘可能維持正常運作。一個很好的例子就是一直被一些網民嘲笑的「黑色星期二」。

由於一些診所周末休息,許多輕症/無症狀疑似病患只能周一接受檢測,數據納入周二統計。之所以存在「黑色星期二」這種結構性現象,正是考慮不能讓醫護人員無止盡地周末加班,長期處於緊繃狀態,否則總有繃斷的時候。

在疫前高峰時期,醫護人員取消休假,疲於奔命,因此,新加坡只能把有限的醫療資源投入最重要的工作當中。

什麼是最重要的工作?我認為有兩項,一個是前線醫護,一個是疫苗接種。

新加坡一次也沒有進行過全員檢測。道理很簡單。第一,既然已經全面爆發疫情,全員檢測就沒有意義和作用了;第二,即便要全員檢測,也不具備條件。目前中國軍方加上武警,出動兵力近萬人次,再加上16省區的人馬,總計號稱10萬大軍奔赴上海。新加坡哪來「大軍馳援」?馬來西亞?印尼?還是菲律賓?第三,新加坡即便有足夠的醫護人員做全員檢測,也沒有足夠的隔離中心應隔盡隔,而上海周邊省市可以開設多個隔離點接收上海陽性人員。新加坡沒有這些助力,所以,抗疫要結合實際,量力而為。

既然不能做全員檢測,是不是就不做了?

做當然要做,但不是「總動員+進入戰時狀態」的那種做法,而是每家每戶發免費的ART抗原檢測棒,同時在市面上也可以買得到,自我檢測。

如果說「總動員+進入戰時狀態」是「忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開」,那麼,新加坡式的「全員自測」則是「隨風潛入夜,潤物細無聲」。

天底下從來不存在放諸四海皆準的唯一正確方法。

不論黑貓白貓,抓到老鼠的就是好貓。

二、重視心理健康和社會心理

我認為,當局第二個做對的事,是重視民眾的心理健康和社會心理,實施人性化措施。要正確認識病毒,不要讓對病毒的錯誤認識影響個人心理健康和社會團結與和諧。

我舉幾個例子。

2020年疫情爆發初期,一些國家和地區表現出「排華現象」,一些外國網上也有許多網民紛紛發起活動要抵制中國人,也有新加坡華人在英國被人誤會為中國人而毆打。早在2020年2月1日,李顯龍針對這些事件發表意見說,這是「愚昧且不合邏輯的」「這是錯誤的心態,也是很不好的做法!並不能解決問題。」

李顯龍強調,冠病疫情不是國家和種族之間的問題,而是一個突發的公共衛生事件;病毒不分國籍或種族,任何人都可能被感染,這是所有國家都必須共同努力解決的問題。

他也說:「其實中國正在盡全力控制疫情的擴散。包括取消所有出境旅遊團,包機接回湖北旅客,中國做的是負責任的事情。」

第二個例子,新加坡政府多次強調,「早晚每個人都會接觸病毒」,因此,如果被感染了,不必感到羞愧,不要有負罪感;李顯龍也多次說,「要敬畏病毒,但不要被它嚇倒,要儘可能維持正常生活生產」。同時,不少內閣部長和國會議員包括家屬先後確診,也都一一居家隔離、居家康復,與庶民無異。這些都讓民眾逐漸正確面對奧密克戎株疫情。

新加坡的社區護理中心(相當於方艙醫院),設有家庭間,供年幼兒童的家長同時入住,無論是否陽性。這主要是為了照顧兒童和家長的心理健康。