第三個例子,新加坡政府很早就向民眾描繪「最壞情景」。2020年2月8日,李顯龍首次就冠病疫情發表總理聲明,他說,如果將來病毒擴散,追蹤密切接觸者的作用微乎其微,屆時如果繼續讓所有疑似病例住院隔離,醫院肯定無力支撐。

他說,到了那時,如果冠病致死率維持在0.2%的低水平,那麼新加坡就必須調整策略,讓輕症病人居家康復,醫院可以集中資源照顧最有需要的——老人、小孩和那些有併發症的病人。此言一出,一時怨聲載道,尤其是在新加坡的中國人社群。

新加坡當日累計40起確診病例,大半為境外輸入,尚未出現死亡病例。為什麼在這麼早的階段就「不負責任」說「將來或許得居家康復,把醫療資源留給重症和高風險病人」?因為要讓民眾知道,政府也是常人,並非萬能大神,寧可先與民眾溝通「最壞情景」,爭取支持和共識,也不要假裝一切都在掌控之中。

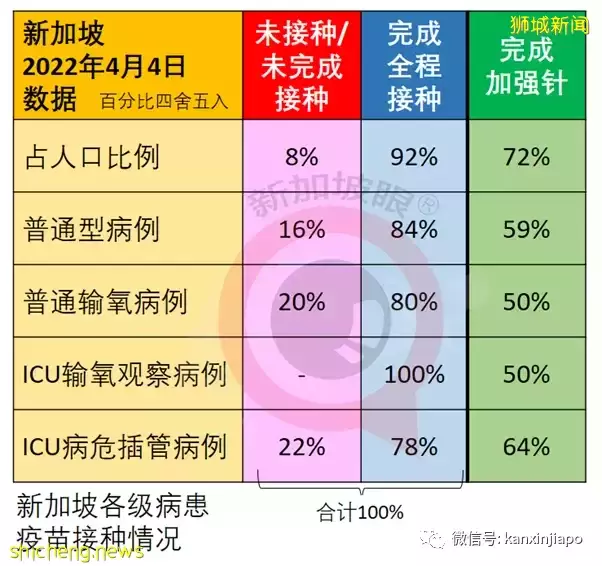

這種透明也顯示在衛生部的每日疫情通報數據中,數據顯示出新加坡ICU病危插管患者近八成已接種至少兩劑疫苗:

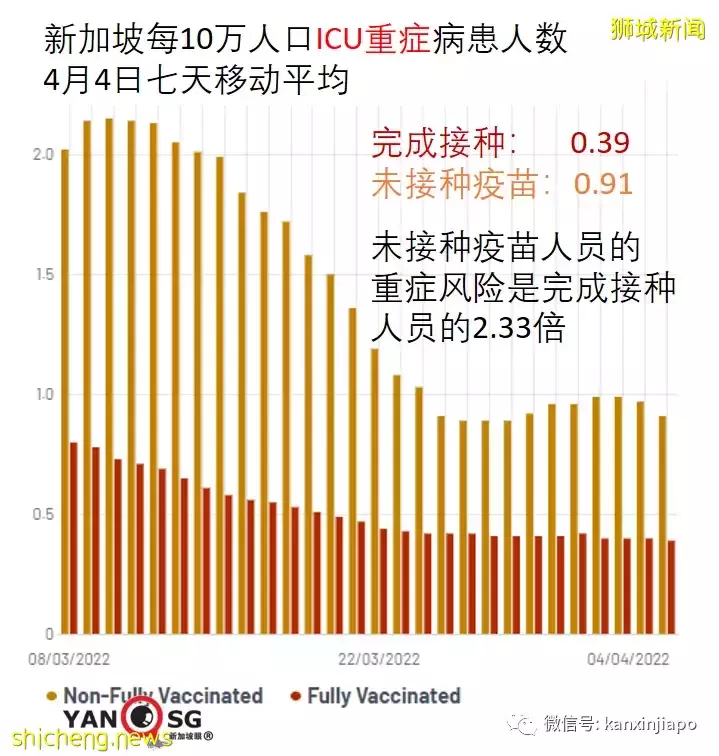

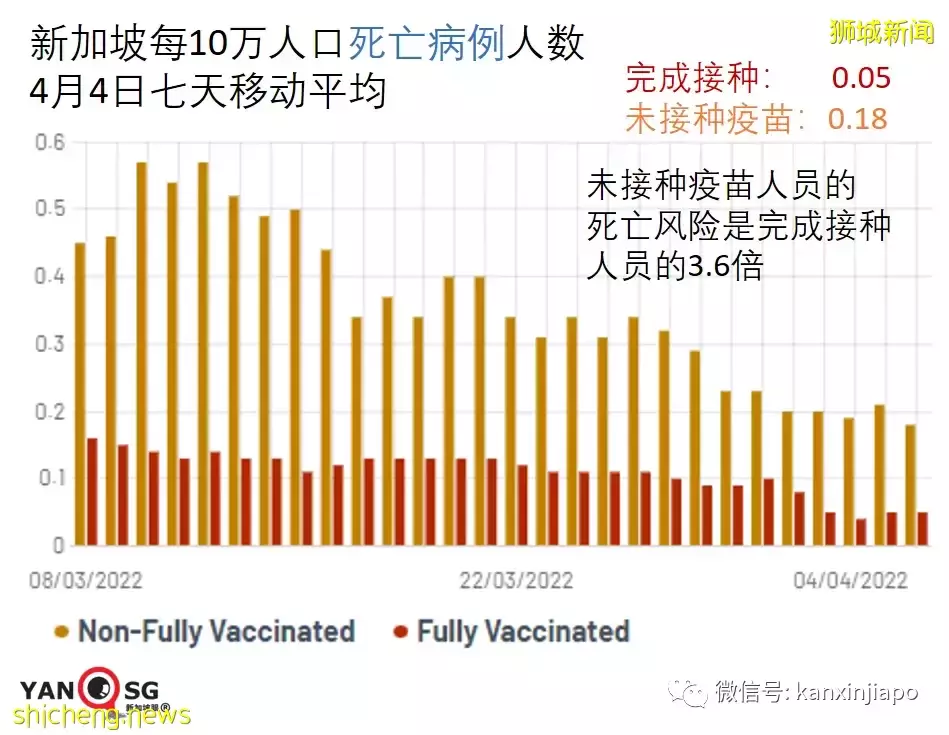

這些都是很直觀、很原始的數據,政府既不怕告訴你疫苗防感染力不佳,也不怕告訴你接種疫苗之後感染冠病仍可能死亡,但同時它也告訴你,不接種疫苗的話,重症和死亡風險比其他高。

再例如,衛生部多次指出,大量自測陽性病例未計入確診,感染人數實際上肯定更多,因此,確診數據並不能反映疫情全面。當局制定政策的依據主要是重症和死亡,以及醫療資源是否有擠兌風險。

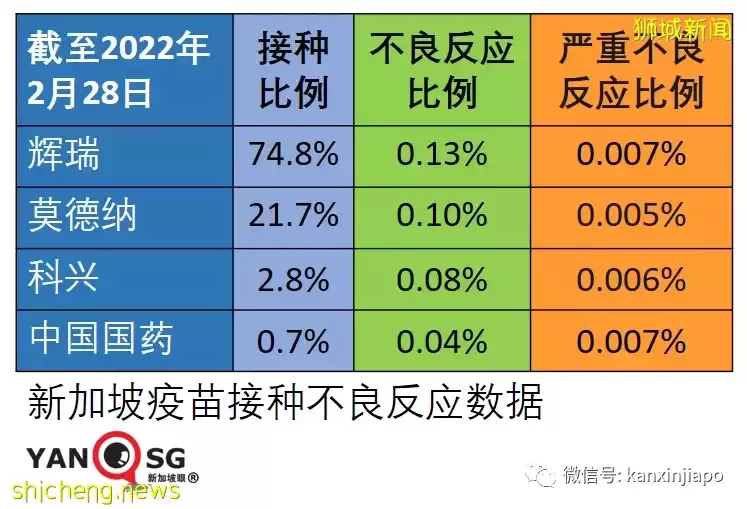

又例如,政府每個月出具疫苗不良反應報告,讓客觀數據說話,讓民眾自己主觀判斷接種疫苗的安全性和可靠性。

三、讓社會充分發揮作用

當局第三個做對的事,是重視社會的功能,並不一手包辦,而是讓社會能夠照舊充分發揮自己的功能,也就是俗稱的「大社會 小政府」。

新加坡疫情沒有造成各種社會混亂現象的一個重要原因是自2021年9月實施了自我檢測、居家隔離、居家康復,避免了醫療資源被擠兌,也避免了人們離開熟悉的環境甚至老人幼兒被迫離散的精神壓力。

自我檢測、居家隔離、居家康復之所以能夠在新加坡順利實施,一個重要條件就是人們習慣了「大社會 小政府」,習慣了由政府統籌資源,由社會運作。

例如,政府給每家每戶派發免費血氧儀和ART抗原檢測棒,由社會提供服務,如超市、菜市場、物流運輸等正常運作,除了最高峰的半封城期間,學校甚至各種興趣班正常上課,讓民眾自己照顧自己,儘可能過正常的生活。

在社會心理上,新加坡出現德爾塔波時,已進入抗疫的第二年,一來民眾開始出現抗疫疲勞,二來德爾塔防不勝防,任何一個環節哪怕做到95分,只要不是100分,終究會出現紕漏。只要懂得人性,就會知道不可能要求全社會每個人長期做到100分,如此超乎現實的要求只會給重大策略的根基製造破防的機會。待出現傳播力更高、形成更多無症狀感染者的奧密克戎株的時候,「防不勝防」這個邏輯結論就更加明朗了。當然,我再說一次,小國寡民防不勝防,不見得其他國家也一樣無能為力。

新加坡談不上抗疫防疫

我認為,從語感來說,新加坡不應該叫「抗疫」。「抗疫」應該是很硬核,會有很多肉眼可見的各種嚴厲措施,很「大政府 小社會」。

但新加坡不是。

如果用「防疫」二字,感覺也不很貼切,因為這病毒防不勝防,新加坡早已破防,並不處於「防」的階段。

如果非要選個動賓結構的陳述詞組,我選「應疫」,應對冠病-19疫情,也就是英文的Covid-19 Response。但是,為了符合微信讀者的閱讀習慣,本文還是稱為「抗疫」。

另,我也想介紹一個概念——「冠病-19」。有些國家稱為「新冠肺炎」,比如馬來西亞。世衛組織稱為「2019冠狀病毒病」,新加坡稱為「冠病-19」。肺炎只是其中一種症狀,但這個病不一定出現肺炎,尤其目前的奧密克戎株。當然,願意繼續稱為「新冠肺炎」,毫無問題。

本文探討的是新加坡至今兩年抗疫策略的對與錯,因近日一系列鬆綁措施之公布,有感而作,管窺之見,貽笑大方。

希望今後抗疫對錯得失的文章不必再寫,讓我們翻過此頁,迎接新生活。