去過新加坡的人都應該能感覺到,雖然新加坡人大多講英語,但許多地方仍能聽見非常地道的新加坡華語或閩南話,譬如說小販中心,也就是新加坡人常說的「Hawker Centre」。

很多新加坡人能講英語和華語,那絕對與新加坡政府推行的雙語政策和「講華語運動」,有很大關係。

但對許多新加坡人來說,雙語政策也好,「講華語運動」也好,大家在學習的道路上勤勤懇懇(不甘不願)記下來的華語單詞,反而更可能是那些年裡,最刻骨銘心的新加坡電視劇對白。

說起新加坡電視劇,大概會喚醒一代人的青春記憶。這所謂的「一代人」不只是新加坡人,還包括了柔佛州的華人。柔佛州是馬來半島最南端的州屬,與新加坡只有一海之隔。

從李南星、鄭惠玉、范文芳、李銘順,到謝韶光、周初明、陳澍承、黃文永,哪怕你是不小心提到這些紅極一時的新加坡電視明星,許多80後的新加坡人甚至是柔佛州華人,大概都可以跟你促膝長談一個晚上。

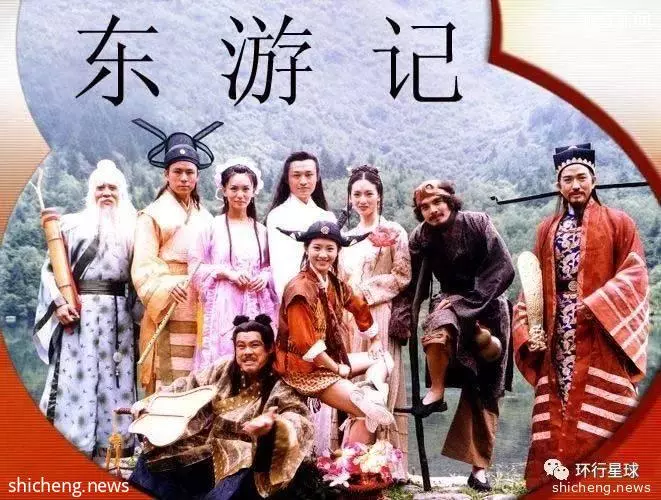

從《雙天至尊》、《叱吒風雲》,到《陽光列車》、《東遊記》、《豆腐街》、《和平的代價》,這些集話題性和收視率於一身的經典電視劇,除了是他們的回憶,還是他們在青蔥歲月中讀過的華語生詞大典。

《東遊記》也曾在中國內地播出

而作為2001年前唯一的純華語頻道,新加坡的第8波道(2005年已更名為8頻道)承載了太多柔佛州華人和新加坡人的「華語夢」。

在那個網絡還不怎麼發達的90年代,許多柔佛州華人和新加坡人一樣,一天當中最期待的,可能就是搬著小板凳坐等新加坡第8波道晚間播出的電視劇。

那些年,第8波道的標準普通話

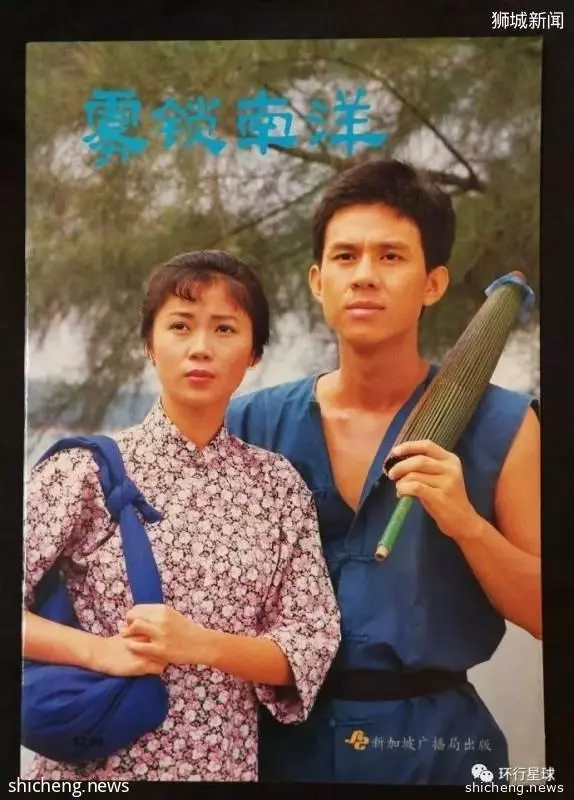

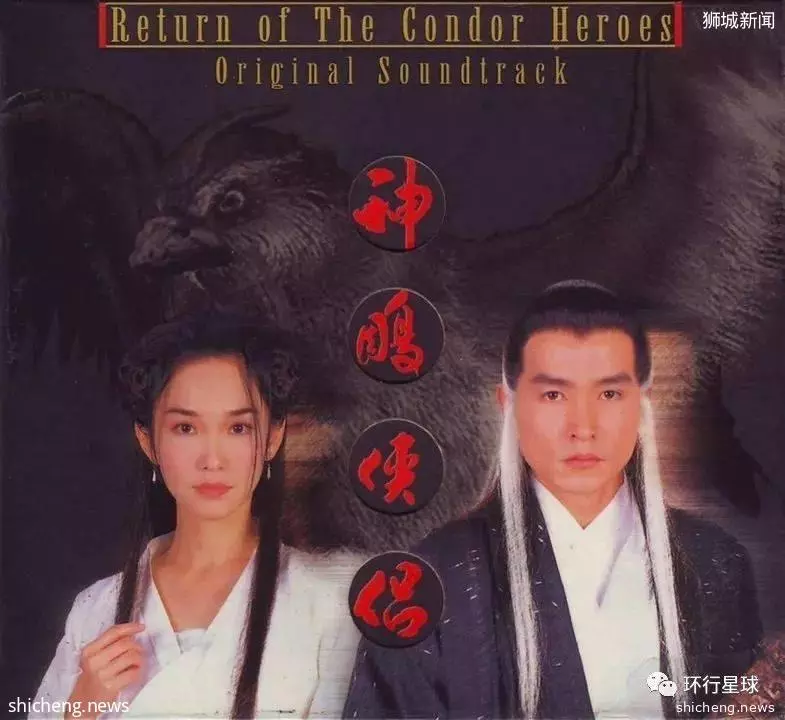

新加坡第8波道的華語電視劇經歷了兩個階段。早期由於新加坡人的口音問題,也為了讓國人能更大面積地接觸到標準普通話,新加坡電視劇多使用配音的方式播出,如《霧鎖南洋》、《三面夏娃》、《早安老師》、《神鵰俠侶》、《東遊記》、《真命小和尚》等劇幾乎都無一例外地採用了華語配音。

黃文永和向雲主演的《霧鎖南洋》,這部以南洋歷史為主軸的連續劇,無論是畫面、造型還是題材,都充滿厚重的年代感,現在回看這部劇會有種穿梭時空的感覺。圖片來自豆瓣

即使是當年新視(新加坡電視機構的簡稱,後來更名為「新傳媒」)買下版權播出的港劇、日劇、韓劇,也大多是華語配音版本。

以港劇為例,當年TVB收視率最硬核的《壹號皇庭》、《刑事偵緝檔案》、《天地豪情》,和亞視的《再見艷陽天》、《我和殭屍有個約會》等劇,都因為電視頻道不能採用方言播放的政策限制,而以華語版本播出。

所以在那個年代通過電視頻道了解港片的觀眾,說起周星馳電影,他們腦中閃過的大概是那個欠揍而滑稽的普通話配音「石班瑜」;當你說起歐陽震華時,他們想起的大概也是那個張口吐出普通話的「歐陽震華」。許多人在接觸到港劇原版的粵語時,還有些適應不良。

但如果你去過新加坡,你會發現這些早期電視劇的對白或語境,幾乎不可能出現在新加坡人的日常生活中,劇中的語言用法對許多觀眾來說,其實是做作而生硬的,甚至有點類似於港劇場景的既視感。

從簡單的稱謂如「伯父」、「伯母」,新加坡人大多用「Uncle」、「Auntie」代替,而稍微複雜的成語如「說來話長」、「自欺欺人」、「吞吞吐吐」,你更難從許多地道的新加坡人口中聽到。對於新加坡人而言,語言的選擇更在於便捷性,「普通話」的運用則更為簡單化。

同時,古裝劇也成為了許多新加坡人接觸中華文化的最佳途徑,譬如說《東遊記》里的八仙故事、《神鵰俠侶》里的金庸小說、《活佛濟公》里的濟公傳奇等等。

這些年,螢幕上的新加坡「塑料普通話」

這個情況在90年代起有所鬆動,此時的電視劇製作開始實行現場收音,演員的原聲一步步取代了配音。這時候本地演員的優勢逐漸顯現,許多觀眾開始從90年代中後段的《家人有約》、《金枕頭》、《緣盡今生》、環境劇《敢敢做個開心人》等劇集中,慢慢熟悉李南星、鄭惠玉、范文芳等新加坡大明星的聲音。

而千禧年之際,類似《慾望街車》、《荷蘭村》、《家在大巴窯》這些主打Auntie、Uncle、以新加坡小市民生活為題材的草根劇大火,則讓新加坡style的「塑料普通話」正式登上了新加坡劇的主舞台。

《家在大巴窯》片段,

聽力測試題:視頻中是否出現中英文混用的詞語?

就像「港普」一樣,新加坡「塑料普通話」的精髓,除了發音與標準普通話有差異外,詞彙中加雜的英語、馬來語、方言也是其特色之一。

譬如以Uncle、Auntie為主角的連續劇中,出現的「kiasu」(閩南話中「怕輸」的意思)、「complain」(英語,「投訴」的意思)、「Wah Biang」(語氣詞,「你怎麼可以這樣」)等地道用語。

事實上,如果和新加坡電影相比,電視劇在新加坡style這方面還是相當克制的。在《爸媽不在家》、《小孩不笨》、《我在政府部門的日子》等新加坡本土電影中,演員的口音和幾門語言交雜的程度,足以讓任何一個不是在新馬環境下長大的語言天才崩潰。

在一個句子中頻繁出現華語、英語、馬來語、閩南話、廣東話,是新馬環境的常態。

截圖來自豆瓣電影

《爸媽不在家》電影片段,

聽力測試題:前半段小朋友哭鬧時說到的「投訴」一詞是否用了英文「complain」?

除卻電影、電視劇,新加坡華語綜藝節目也是其中一個可以快速了解新加坡style「塑料普通話」的平台。早在90年代,以梁智強為核心人物的《搞笑行動》就是在講標準華語的基礎上,玩了很多新加坡style「塑料普通話」的梗,因此大受歡迎。

值得一提的是,第8波道也並非一開始就以純華語頻道著稱,80年代以前就曾經出現過許多方言節目。但由於推行了「講華語運動」,第8波道便有了30多年的方言斷層。一直到2016年以後《歡喜就好》、《吃飽沒》、《好世謀》等方言節目的重現,這些更local、更real的聊天方式,才再次回到新加坡的電視螢幕上。

《歡喜就好》片段,

難度加分題:主持人說話中換了哪些語言/方言?

結語

時間撥回到1979年,那個時候新加坡語言環境非常複雜,早期的新加坡華人大多來自中國南方,有的講閩南話,有的講潮州話,有的講廣東話,新加坡政府在這個華人各自講自家方言的背景下,推行「講華語運動」,第8波道也在這樣的先天條件下,被賦予了重要的教育意義。

不少中國人選擇到新加坡旅行,是因為知道還能以中文與很多新加坡人溝通,但他們不知道的是,新加坡的華語運動還影響到了旁邊的馬來西亞,很多來自柔佛的馬來西亞華人也是因為常看新加坡的華語電視節目,中文才能張口就來。