從本月22日開始,美國副總統哈里斯接連到訪新加坡和越南。26日,哈里斯結束亞洲之行啟程回國。哈里斯此番高調出訪,本意是修復美國的區域夥伴關係,卻碰上阿富汗局勢陡變,就此遭遇了「四大尷尬」。

第一尬:主題跑偏

23日,哈里斯與新加坡總理李顯龍會面後舉行記者會,本欲討論地區合作相關問題,卻差點變成「就阿富汗問題答記者問」。

記者會上,被選中提問的四家媒體中有三家隻字不提亞太地區問題,反倒關心起千里之外的阿富汗。現場的路透社記者甚至直接詢問李顯龍:「阿富汗政府的失敗,會不會讓你重新考慮美國在軍事和經濟上,作為本國區域夥伴的可靠度?」好在李顯龍事先對此有所準備,沒有讓哈里斯太難堪。

此種狀況在哈里斯22日抵達新加坡時就有徵兆。當晚,哈里斯剛下飛機,就被一群爭相詢問阿富汗相關問題的記者圍住。哈里斯則報之以哈哈大笑,躲過了回答。事後,多家美國媒體批其大笑行為「不合時宜」。

此外,李顯龍在記者會上回答問題時強調,新加坡希望美國能繼續扮演一個「認真看待長期利益,同時長久維護夥伴關係的角色」。有學者認為,其弦外之音,或是提醒美國處理外交關係不能再只顧眼前利益,做一錘子買賣。

還有學者分析稱,世界第四大金融中心香港有中國內地作為其腹地和市場,新加坡又始終渴望取代香港的地位,怎可能會盲目跟從美國「遏華」,與中國交惡。哈里斯的新加坡之行從最開始就註定無法達成目標,阿富汗問題不過是節外生枝罷了。

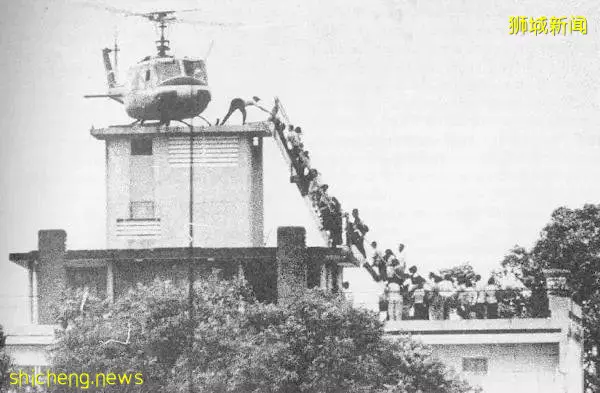

第二尬:夢回西貢

西班牙《阿貝賽報》一針見血地指出,哈里斯訪問亞洲是為了遏制中國,但所有人都被阿富汗的混亂局面吸引了注意力。而當哈里斯來到越南——這個曾讓美軍折戟沉沙的國家時,所有人都回憶起了1975年美軍從越南倉皇撤離的「西貢時刻」。

英國廣播公司發表的一篇文章更是直戳美國痛點:哈里斯應該慶幸去的是河內(越南首都),不是胡志明市(胡志明市原名西貢)。

2021年美軍撤離阿富汗,1975年美軍撤離越南,時隔近50年,卻仿佛昨日重現。

不出意外,哈里斯在越南全程「裝聾作啞」,隻字不提阿富汗問題,反倒多次拋出「反華制華」煙霧彈,試圖把注意力從阿富汗問題上轉移走。

有學者認為,過去20年,美國在阿富汗付出了約2萬億美元經費、數千名美國士兵生命的高昂成本,卻讓以軍工資本力量為代表的一批大資本家因阿富汗戰爭大發橫財,阿富汗的當前局勢陷入混亂。基於此種窘境,想說服亞洲國家相信與美國結盟能繼續確保地區局勢安全穩定,或是能促進各國經濟社會發展,實屬困難。

第三尬:致敬戰俘

中國有句古話叫:「屋漏偏逢連夜雨,船遲又遇打頭風」,用此來形容哈里斯的越南之行再合適不過。

25日,哈里斯前往河內一座湖畔紀念碑,為已故美軍飛行員約翰·麥凱恩獻花。然而,這位麥凱恩可決不能稱得上是個戰爭英雄。

1967年,麥凱恩駕駛的戰鬥機在越南被擊落。倖免遇難的麥凱恩被平民抓獲後移送給越共軍隊。自此,麥凱恩當了五年多的戰俘。

在麥凱恩成為戰俘前,他駕駛戰機執行過20多次轟炸越南的任務,極可能導致大量平民傷亡。據「今日俄羅斯」報道,麥凱恩成為戰俘後,僅僅三天就求用「軍事信息」交換去醫院接受治療的機會。

8月25日是麥凱恩因病去世三周年,哈里斯當天對這位「知名美國人」獻花致敬似乎合理,但是,哈里斯所在的位置是越南——一個美國曾給其帶去深重苦難的國家,麥凱恩正是不義之戰的參與者之一。在別國土地上致敬一個侵略者,對於一個國家的高層首腦來說,這種行為或許不能用缺乏歷史常識來開脫。

第四尬:自說自話

25日,哈里斯在會見越南國家主席阮春福時開門見山,再度提出「中國威脅」的陳詞濫調:中國在「恃強凌弱」,要尋找途徑「對華施壓」,迫使其「遵守《聯合國海洋法公約》」。

但在越通社事後發布的消息中,哈里斯所有關於「對抗中國」的表態被統統略去,取而代之的是阮春福多次重申,越南政府堅持獨立自主的對外政策,南海的所有爭端更需要在《聯合國海洋法公約》等國際法的基礎上和平解決。

可以說,哈里斯的表態是「自說自話」的最好詮釋。

而就在哈里斯抵達河內的數小時前,越南政府總理范明政曾表示,越南絕不會放棄植根於多邊主義的獨立外交政策,也將努力與中國建立信任、交流、合作。

如此看來,哈里斯在越南不僅丟了人,拉攏越南共同「遏華」的如意算盤恐怕也落了個空。有專家指出,哈里斯拋出的反華議題是起了反效果,讓美國霸權外交的本質暴露無遺。

有美國媒體把哈里斯亞洲之行的尷尬處境怪罪於「時機不對」,正趕上阿富汗的「麻煩事」。美國《外交政策》的一篇文章則直接揭露了根本原因:拜登政府的印太戰略有名無實,此番訪問更像是給缺少外交經驗的哈里斯鋪路,而不是真的要達成任何實際目標。

來源:中國新聞網