九段線是中國對南海行使主權的重要依據,線內囊括了南海超過90%的島嶼,確保了中國對南海海域和島嶼的主權要求。

▲南海九段線

但仔細觀察南海地圖就會發現,南海最大的島嶼納土納群島既不屬於中國,也不屬於距離更近的馬來西亞,而是屬於印尼。

▲納土納群島

中國在南海劃設的九段線幾乎從納土納群島門前擦邊而過,由於擁有了這片領土,印尼的領海範圍向北突出了很大一塊,印尼成為南海區域國家的同時,馬來西亞也被納土納群島隔成不相連的兩部分。

▲印尼的納土納群島隔開了馬來西亞的東西海域連接

雖然被印尼控制,但納土納群島與印尼為代表的南島民族國家關係不大,反倒是與中國關係緊密,華人曾長時間主宰這裡,直到20世紀70年代,華人都是納土納群島的主體居民。

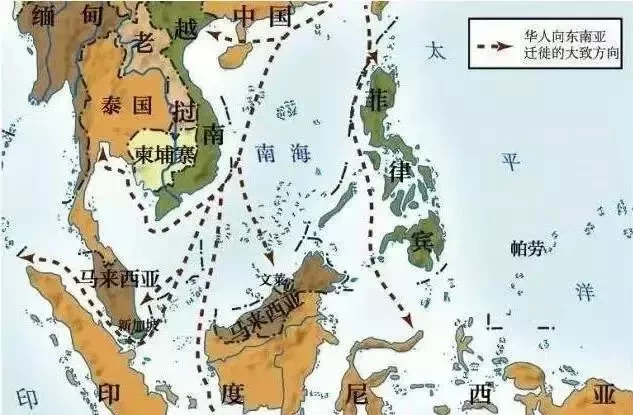

▲華人移民東南亞

如今,納土納群島在人口構成、宗教文化層面已經全面「印尼化」了,留在這裡的華人數量幾乎可以忽略不計。

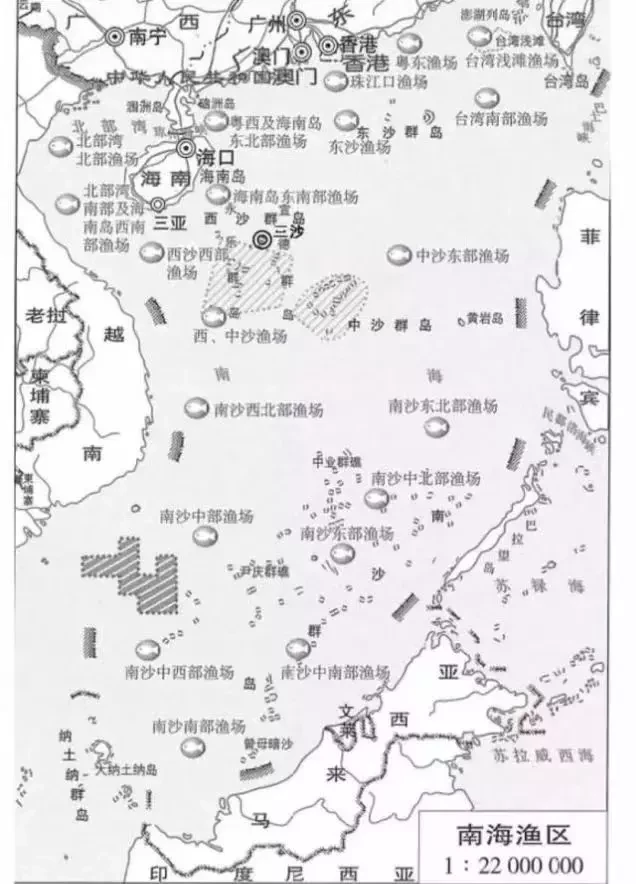

納土納群島在南海區域的戰略位置極其重要,周邊油氣、漁業資源豐富,印尼不斷加強對納土納群島的投入,計劃把這裡打造成支撐印尼海洋強國和東南亞地區大國夢想的戰略支點。

曾經華人占主體的納土納群島,為什麼沒有被納入中國的九段線,而是變成了印尼領土?

▲納土納群島

一、「安不納的往事」

納土納群島由154個島嶼組成,主島大納土納島面積1720平方公里,是南海最大的島嶼。

▲納土納群島

從地理上來看,納土納群島就好像印尼突然插進南海的一隻腳,硬生生將馬來亞西亞一分為二。

納土納群島坐落在南海的重要航道上,在中國的古籍中就能見到納土納群島的身影。

東漢《異物志》中記載有「漲海(指南海)崎頭,水淺而多磁石」;三國萬震的《南州異物志》也記載「東北行,極大崎頭,出漲海」。

▲東漢版圖

古籍中記載的區域是今南海西南部的萬安灘,而「崎頭」就應該是位於曾母暗沙南側的納土納群島主島。

7世紀後,納土納群島先後受到鄰近的馬來半島和加里曼丹島上馬來人政權的影響,群島附近有著名的南海「西南漁場」,中國兩廣的漁民也頻繁光顧這裡。

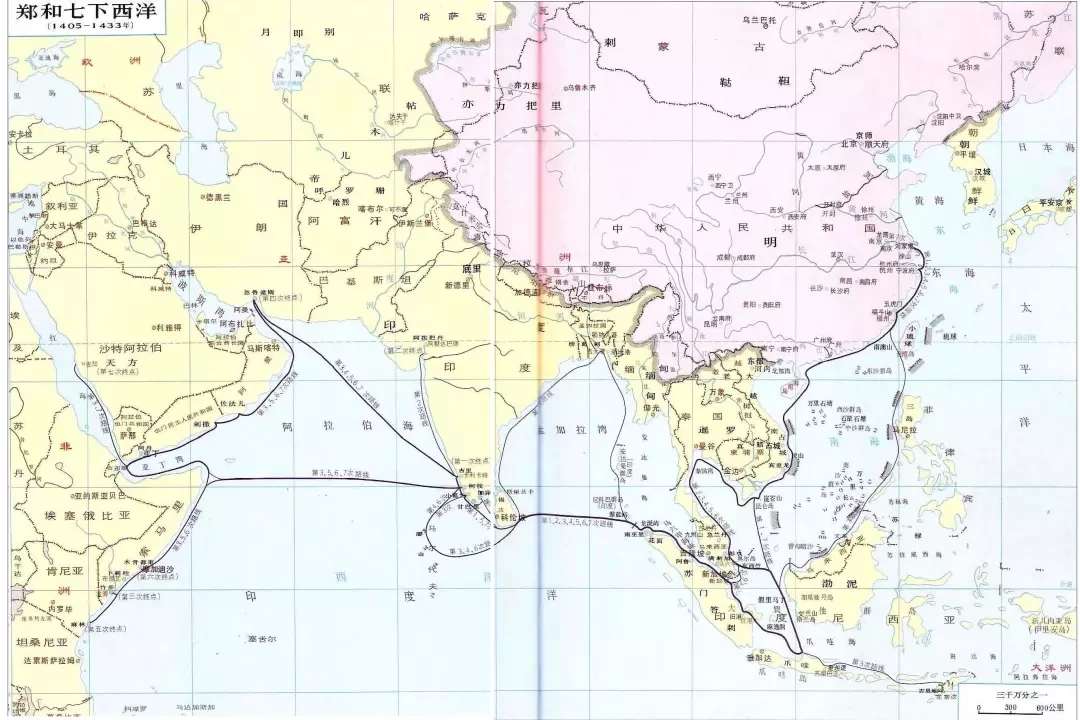

15世紀初,明朝派遣鄭和出航西洋,納土納群島是船隊穿越南海時重要的停靠點,島上建有房屋和生活設施,《鄭和航海圖籍》中也標記了納土納群島。

▲鄭和下西洋

公元1433年,鄭和在航程中病逝。歸國的船員奏請明宣宗下旨明示是否放棄「萬生石塘嶼」(納土納群島主島)

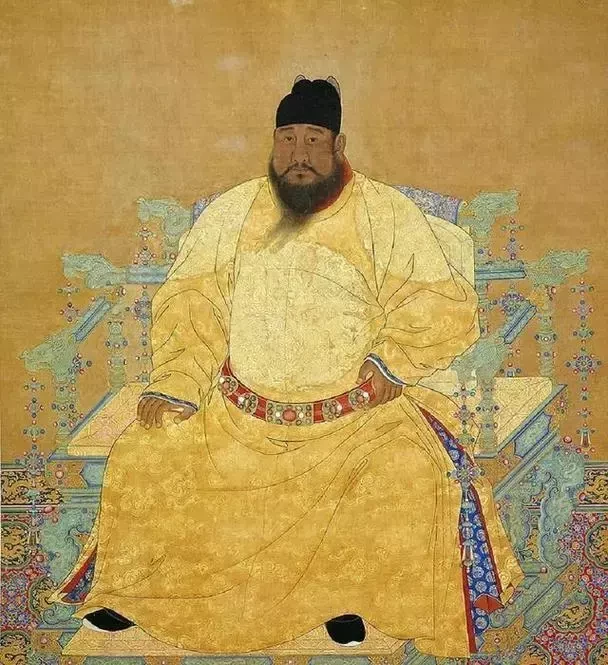

明宣宗賜字「萬生嶼,安不納」,即當地無需繳納稅賦,此後納土納群島的主島就有了「安不納島」的名號,以曾元芳(又作曾沅芳)為首的一批老船員留在島上生活,成為最早定居當地的華人。

▲明宣宗

15世紀中葉以後,明朝逐漸走向海禁鎖國,安不納島斷絕了與明廷的聯繫。1597年,馬來半島的柔佛蘇丹國控制了納土納群島,但這種統治更多是名義上的,華人仍是島嶼上的主宰,規模達數千人。

▲馬來族政權崛起

17世紀中葉,中國明清易代,大批不願被滿清統治的漢人來到東南亞。盤踞台灣島的鄭氏政權一度威脅清廷對東南沿海的統治,直到1683年,清朝將台灣重新納入版圖。

鄭軍水師副將張傑緒(一說張緒傑)不願降清,他率部南下到納土納群島落腳。張傑緒等人仍奉明朝為正朔,將這裡稱為安不納島(亦稱安波那島)。

憑藉絕佳的地理位置,張傑緒治下的安不納島成為周邊海域航線重要的停靠點,當地漁業快速發展,華人規模進一步增長,華人勢力幾乎覆蓋了整個納土納群島。

▲南海豐富的漁業資源

與此同時,隨著新航路開闢,歐洲殖民者一路航行來到東南亞,荷蘭擊敗葡萄牙人,奪取馬六甲等地,還率先在爪哇島建立荷屬東印度殖民地,逐步將勢力深入散落在東南亞的大片群島。

17世紀,荷蘭一方面積極鞏固在爪哇島的基本盤,同時憑藉強大的海上力量,將英國勢力逐出爪哇島西部和蘇門答臘島。荷蘭還擊敗葡萄牙並奪取了至關重要的香料群島(馬魯古群島)、蘇拉威西島。

▲荷蘭人來到東南亞

到18世紀初,荷蘭以爪哇島為核心向周邊島嶼擴張,為全面控制印尼群島奠定了基礎。

18世紀上半葉(一說1724年),荷蘭人擊潰了納土納群島上的華人勢力,將其納入荷屬東印度勢力範圍。

▲荷屬東印度的擴張

荷蘭人廢棄了華人慣用的安不納島名,改用音譯的納土納群島,試圖抹除當地與中國的聯繫。

但納土納群島遠離荷蘭在東南亞的殖民核心區,荷蘭對這裡的投入幾乎為零,中國漁民仍按季來到納土納群島周邊的西南漁場捕魚。

18世紀末到19世紀上半葉,一些華南地區的破產漁民、農戶冒險突破清廷的海禁禁令,來到東南亞討生活。

華人積極開拓南洋的荒山田地,相繼在加里曼丹島上建立蘭芳、戴燕等政權,其中一些華人就是經納土納群島來到加里曼丹島的,源源不斷的華人移民構成日後印尼華人的族群基礎。

▲東南亞華人政權

英荷兩國在1824年簽訂的關於劃分馬來半島、南洋群島勢力範圍的《英荷條約》中也沒有關於納土納群島的歸屬條款。

到19世紀末,荷蘭才逐步建立了對納土納群島的有效統治,當時納土納群島人口約5000人,其中90%是華人,島嶼仍在傳統的漁業經濟基礎上運轉。

此時的清朝已日薄西山,在列強的入侵下國門洞開。清朝沒有西方國家那樣強的海權意識,但隨著法國占領印度支那、日本割取台灣島,南海門戶洞開。清朝滅亡後,民國時期的中國海軍實力弱小,法日等國占據了南海多數島嶼。

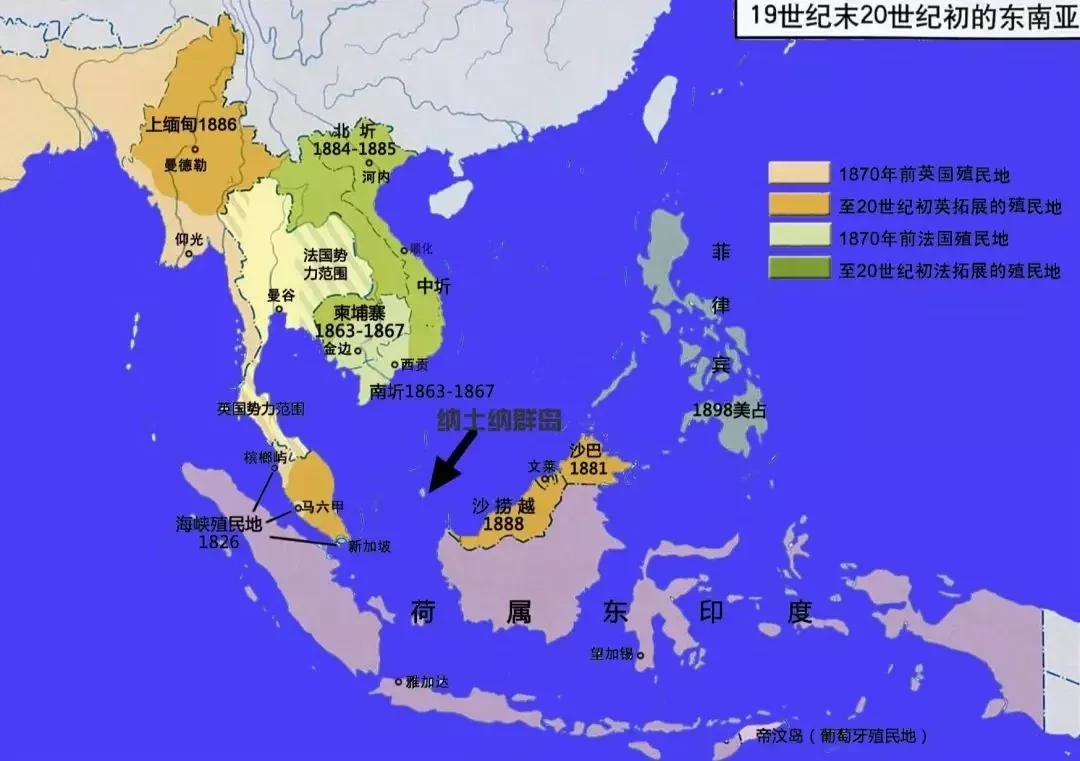

▲20世紀初的東南亞

中國對此表示抗議,於1935年將南海大部地區劃入中國地圖範疇,但納土納群島標色與荷屬東印度一致。

二、南洋群島的「風暴眼」

太平洋戰爭爆發後,日本大舉入侵東南亞,隨著英美法荷在東南亞的殖民勢力被瓦解,納土納群島也被日本人占領。

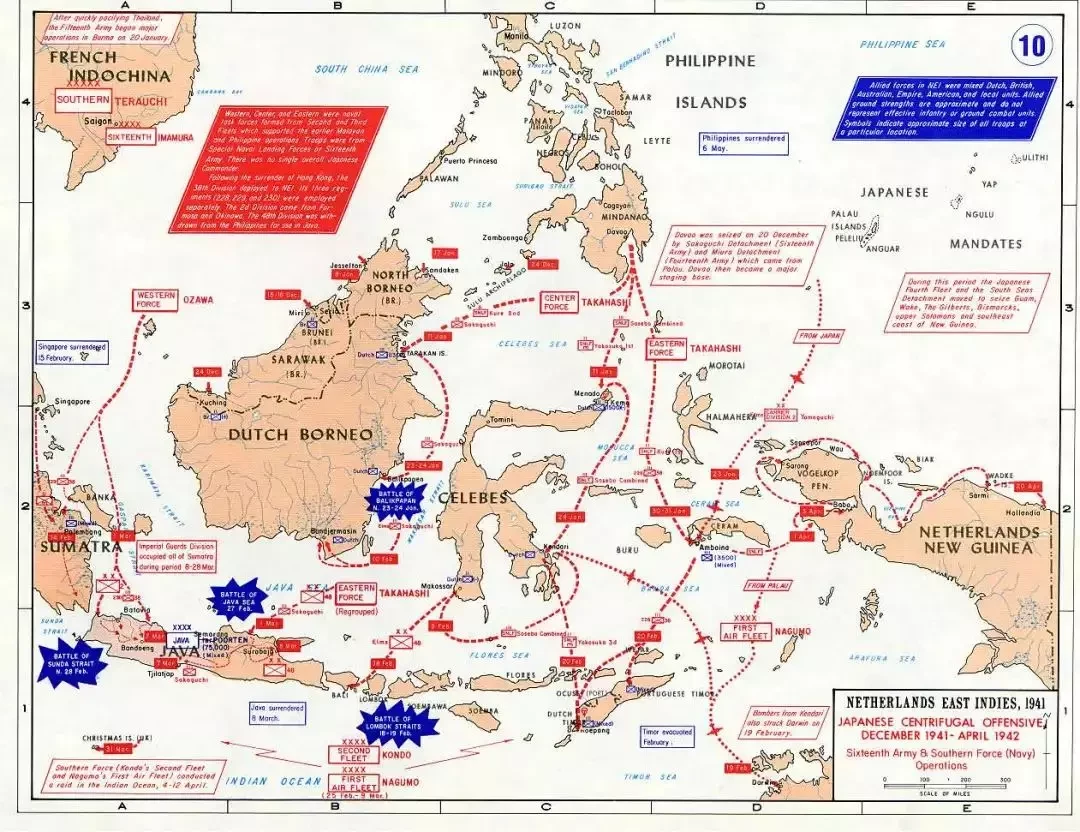

▲日軍入侵印尼

日本戰敗後,去殖民化浪潮席捲全球。荷蘭本想重建荷屬東印度,自1945年起,印尼人同荷蘭軍隊進行了慘烈的戰爭。

與此同時,法國也重返東南亞並占據南海大量島礁。中國向法國提出抗議,並於1947年派遣軍艦接收西沙、南沙諸島。

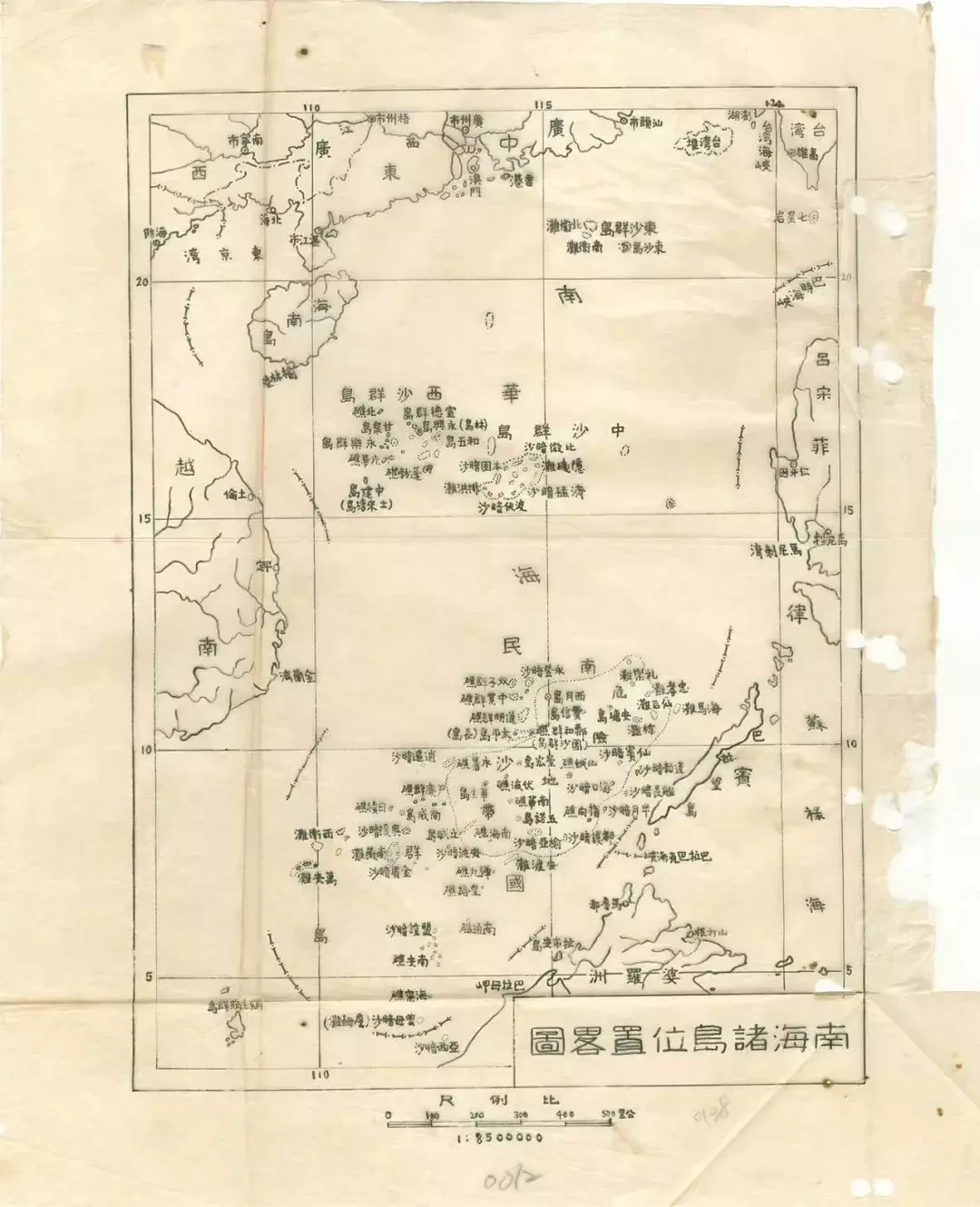

1948年,國民政府內政部方域司繪製《南海諸島位置圖》,以不連續的十一根線段表示中國在南海享有的權益範圍,即「十一段線」。

▲十一段線

十一段線最南處劃在了北緯4°,即納土納群島以北海域,這意味著中國不宣稱對此地的主權。

以當時的國民政府視角來看,首先,納土納群島以華人為主體,但這裡被荷蘭等西方殖民者控制了數百年,中國缺乏有力依據將其納入版圖。其次,當時中國海軍實力弱小,無力保護距離大陸1900公里之遙的納土納群島。

▲納土納群島遠離大陸

1949年,無力再戰的荷蘭承認印尼獨立,荷蘭在東南亞的勢力範圍基本被印尼接手,其中就包括納土納群島。同年新中國成立,延續了對南海「十一段線」內權益的主張,只是1953年時去除了位於北部灣的兩段,將其變成了如今的「九段線」,但九段線依然不包括納土納群島。

作為東南亞最先獨立的國家,印尼想把當時還未獨立的英屬馬來亞等南島民族聚居區整合起來,建立「大印度尼西亞」。