▲陳楚智(攝影:趙宏)

新加坡油畫名家、2006年度文化獎得主陳楚智的工作室位於傳統的文化保護區。這裡一幢幢殖民地風情的黑白屋散布於鬱鬱蔥蔥的林木和草地之間,典雅,靜逸。遊走其間,輕風和著鳥鳴,時間仿佛靜止,甚或倒流,宛若世外桃源。

在一位清麗脫俗的女性友人兼資深畫廊老闆娘的引薦下,我走進這座兩層小樓,剛剛轉身進來,樓上一側的房門就打開了。一位慈祥的老人家探出身來,溫和地與我們打招呼。隨著那柔軟的聲音和白色木門後面傾瀉而出的橘黃色燈光,也飄落下來一縷淡淡的松節油混合著油畫顏料的味道。屋外的光線此時正好,但由於環境的映射,偏向藍色和綠色的冷調,屋主人特意打開暖色的燈,肯定是為了讓我們更準確地看到油畫作品的色調。還沒有開始交談,我已經被這些微小的細節打動,藝術家的耐心、專業,以及對品質的講究,就那麼自然地鋪陳開來,無聲無息,卻強烈地衝擊著我。

陳楚智的隱逸、孤傲,坊間頗有傳聞,在來的路上,直到上了車,我的心都在打鼓。我仿佛是在朝聖的路上,關於他的各種傳說止不住翻江倒海地湧出來。陳楚智是淡泊名利的,鮮少參與各種熱鬧和名利場合,就連自己的個展也罕有露面,接受媒體採訪時更是極為低調。他對準時的嚴守,幾近苛刻。據說有一次一個朋友約好登門拜訪,不巧比約定時間遲到了幾分鐘,他只是淡淡地說了聲對不起後就鎖上門離開了,留下客人呆呆地晾在那裡。

但眼前的陳楚智卻是那樣的溫婉、柔和、體貼、細膩,絕對是一位謙和有禮的紳士,一位格調高雅的君子,一位素養深厚,隱忍沉靜的藝術家,一位80歲高齡的慈祥老者。

陳楚智,1942年出生於中國廣東汕頭[1],1955年南來與父親團聚。其父是珠寶店老闆,家境寬裕。少年陳楚智喜愛繪畫,沉浸在自己的藝術世界裡。畫家蔡名智的父親和陳楚智的父親是好友也是同鄉,蔡父思想比較開明,支持兒子學美術。陳楚智說:「蔡名智父親常到我家和父親聊天,還曾勸說我父親,讓我去讀美專。」1958年,陳楚智利用星期天時間去向劉抗先生學習素描,同一年他又報讀了南洋美專的業餘進修班課程。1960年,陳楚智父親去世,他就搬出大家庭,自食其力。同年,他正式進入南洋美專西洋畫系,受教於幾位先驅畫家:鍾泗賓、張荔英、賴鳳美等[2]。

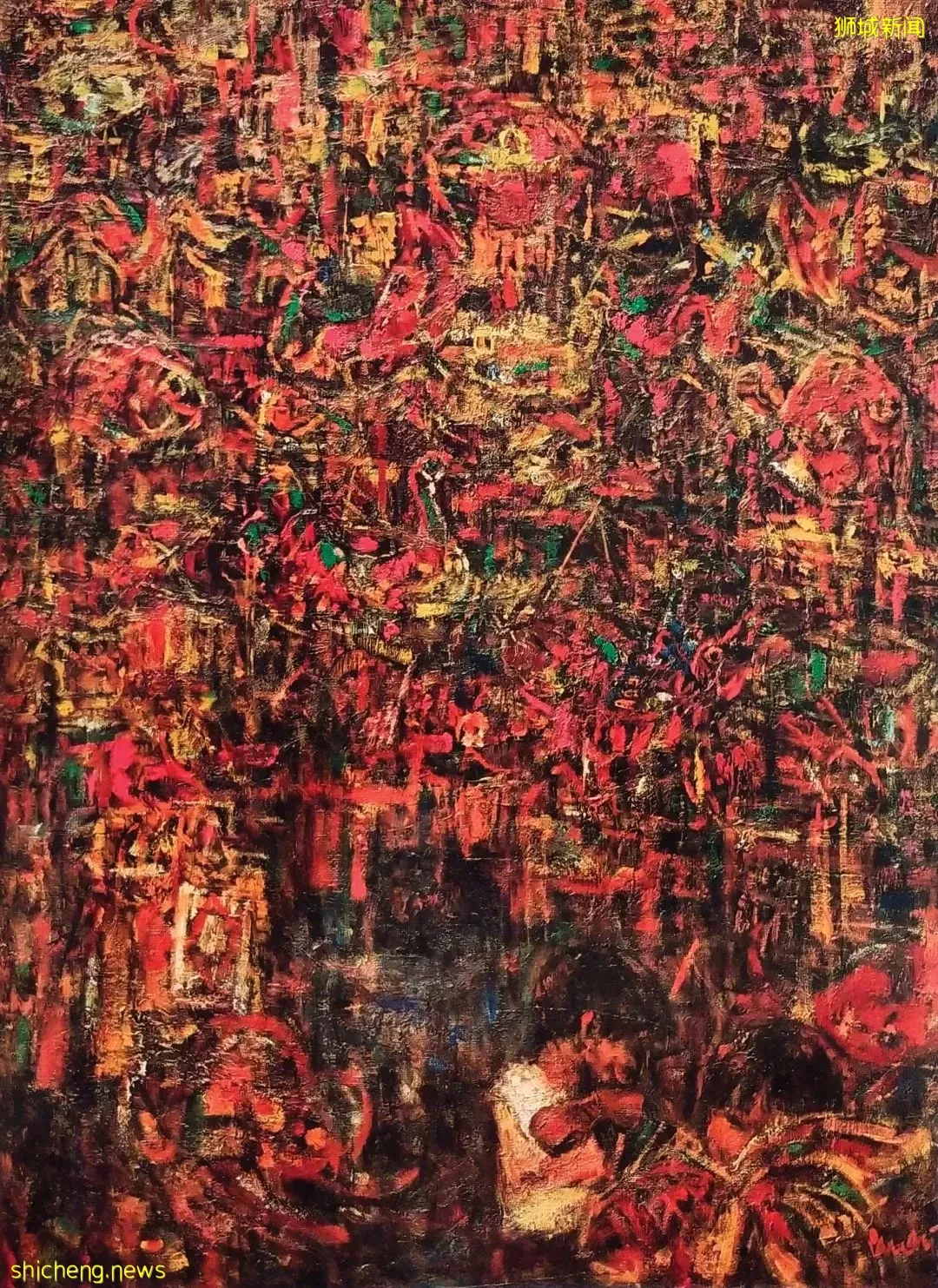

▲Amoy Street Fruit Stall 布面油畫 65X53cm (1989)

▲Lantern festival 布面油畫 72X99cm (1990)

陳楚智是家中最小的孩子,上面還有好幾個哥哥姐姐,父親當年曾寄望他參與家族事業,繼承珠寶店,但他鐘情於藝術,無意經商。父親去世後他毅然放棄一切,獨立生活,只是一門心思作畫。陳楚智說:「那時候是很難賣畫的。還好有一些外國藏家來新加坡收畫,他們一般住在酒店裡,在報紙上登個廣告。一幅畫的出價也就是20塊、30塊,賣畫換了錢我就買顏料」。他從上美專時就半工半讀,老師鍾泗賓為了幫他解決經濟問題,介紹他到烏節路的一間古董店去臨摹畫賺錢,一本《蘇卡諾藏畫集》讓他從頭到尾畫了遍,一幅畫的臨摹酬勞只是幾塊錢。

為維持生計,陳楚智不得不另外找份工作,加入當時頗有名氣的遠東墨可喜出版社(McGraw Hill Far East),從事書籍裝幀設計,歷時13年。工作之餘,他每個星期天或假期都會外出寫生,去得最多的地方就是牛車水,畫新加坡河、牛車水、廈門街、如切、加東、梧槽路、實龍崗、小印度、林厝港這些地方的老倉庫、雜貨鋪、咖啡店、路邊攤、甘榜。因為很多街道都翻新了,不少老建築也拆除了,他的畫如今都成了城市風貌的歷史記錄,激活了新加坡人的「記憶」[3]。陳楚智說:「我喜歡舊的東西,因為舊的東西很有感覺。老屋子、舊建築有地方色彩,有靈魂;新的建築千篇一律,沒有意思。那些舊屋子,有的地方有油漆,有的地方沒有,斑斑駁駁,顏色的變化多,色彩豐富,造型也別具一格,非常適於畫面的表現」。然而,畫筆的記錄速度趕不上城市發展的節奏,上個禮拜還在的老店鋪,這個禮拜再去的時候就消失了,陳楚智感到一種不可名狀的失落和愴然,以及強烈的壓迫感。他覺得自己不能這樣慢吞吞按部就班走下去了,再晚,他可能就來不及把那些讓他魂牽夢繞的街坊鄰里畫下來了。於是他提出辭職,但老闆捨不得這位有才華、安靜的年輕人,要為他加薪,也鼓動同事勸他留下來,告誡他「當畫家是不可能的,連生活都會有問題」。不過,陳楚智決心已下,為了藝術,他必須當一位全職畫家,要把每天都用來畫畫,一天都不想耽擱。

這一年是1976年。近年來,隨著陳楚智的藝術地位和社會名望日益高漲,他的一些早年作品也時而浮現在市場之上,成為搶手貨,賣家多為外地藏家。本地有一位陳先生,曾經留學英國,家境優渥,是當年少有對藝術有鑑識的人,從1970年代開始陸陸續續收藏陳楚智的作品,迄今已累積不下百餘張。陳楚智說:「儘管是這樣,也解決不了問題,人家是偶爾買一張。為了生活,你就要不停畫畫,賣畫,所以很多畫都沒有留下來。直到近10年,生活才有了本質上的改善」。藝術品市場上曾經流行過一句比較著名的話:請把錢付給那些還在世的畫家。是的,在藝術市場相對狹小的新加坡,藝術家的生存之路頗為艱難,即使是陳楚智這樣最終在有生之年享受到應有的榮譽、地位和經濟收穫的名家,也是一路坎坷,跌跌撞撞,如履薄冰。他說:「要想成為一個藝術家,必須有執著的精神和決心,要有強烈的使命感,否則沒有機會。這條路太難了,沒做好吃很多苦的準備是走不下去的」。

為了提高藝術造詣,陳楚智於1980年代赴北京,入中央美院油畫研修班學習,同學之中就有現在的著名畫家洪凌。洪凌曾受邀在大英博物館舉辦個展,10多年前在本地畫廊銷售作品時,單幅價格已逾6位數字。陳楚智之所以選擇中央美院,是因為他希望在人體繪畫方面有所進步和突破。當時他已經受邀在母校南洋藝術學院(NAFA)教課,但新加坡很少有機會畫人體,限制比較多。在南藝教書時,為了留給自己更多時間進行繪畫創作,他與校方約定,上課時間必須集中連續,不能過於分散。為此,校方破例照顧他每個禮拜一和禮拜二連著兩天上課。陳楚智在中央美院同樣受到優待:他以藝術交流學者的身份,可以不必固定在一個畫室學習。第一、第二畫室是比較寫實主義的,第三畫室則是抽象藝術。陳楚智如魚得水,又如天馬行空,往來自由,穿梭於各個畫室之間。別人一個模特畫一個禮拜,他每天都換,一天畫一個。更為難得的是,中央美院為了幫助他更好地了解中國古代藝術,特意出具官方介紹函,推薦他去敦煌藝術研究院實習考察。一位姓史的副院長為了照顧他,專門批示陳楚智可以進出一些不公開對外開放的洞窟臨摹學習。當時生活條件頗為艱苦,據他回憶:「每天的飯菜基本都是一樣,稀飯、豆芽、豆乾。睡覺的宿舍也十分簡陋,只有一張床,一個水桶,休息洗漱,全在那裡」。

▲《雁盪山》布面油畫 130X130cm (2007)

這些非凡的經歷對陳楚智影響巨大。從古代中國的壁畫作品上,他看到了與歐洲表現主義近似的大筆觸,為他日後的創作思路打開了技巧和技術上的大門。在南洋美專時期,陳楚智曾經師從新加坡先驅畫家張荔英和鍾泗賓。張荔英的手法,有強烈的歐洲古典主義和印象主義的痕跡,鍾泗賓則是另外一番景象。加上陳楚智之前曾在劉抗的工作室學習兩年,這些名師對他的影響無疑是深刻的。雖然如此,他並沒有像一般學生那樣依葫蘆畫瓢,照著老師的路子走下去,他有自己的主張,走出了屬於自己的一條路。陳楚智早期追從現實主義和印象主義,慢慢過渡到表現主義,並持之以恆,延宕至今。他說:「我的老師鍾泗賓也是比較木訥的人,不善言談,靠畫畫說話。他從沒有過多地評論過我的作品,每次都是說,這樣就好,畫下去就對了」。除了這些大師,陳楚智還專門向本地國畫大師陳文希學畫。他的畫室至今還懸掛著陳文希的一幅水墨《教子圖》,畫的是一隻魁梧的雄雞和一群小雞。「從陳文希老師身上,我學到了中國畫的重要精神——概括和筆意。這很重要,是我作品的表現主義的靈魂」。

同樣,受惠於在南藝的從教經歷,他也有機會於1998年參與南藝與法國合作的國際項目——國際藝術家宿舍,徜徉在巴黎塞納河邊。那裡是巴黎這個世界藝術之都的核心地帶,距離羅浮宮和畢卡索畫廊等藝術聖地只有10多分鐘的路程。藉此機會,他深入法國以及英國、比利時、希臘、瑞士、義大利等,駐足各大博物館和美術館,盡情瀏覽歷代傑出大師的作品,有時往往靠一包牛奶,一塊麵包就可以呆上一整天。

陳楚智「有自己獨特的審美觀,不隨波逐流。仔細觀察,他的畫看似昏暗模糊,其實自有它的『內在光亮』,層次分明,肌理清晰,藏著豐富的內涵和無窮的奧妙,容你去慢慢體會,漸漸參悟,長久回味」[4]。陳楚智從印象主義到表現主義的轉換,是自然形成的,既是一種順其自然的行為,也是深思熟慮之後的選擇,是藝術家自身個性和審美情趣的自主轉向,這一切都源於他對寫生極度虔誠的認知態度。中國古代藝術有「道法自然」,以及「師古人不如師造化,師造化不如師心源」一說,西方藝術也走過了經典的學院派跨越到寫實主義、印象主義乃至抽象主義之路。無論是哪一種流派或者藝術運動和藝術趨勢,藝術家的雙眼和內心感受都是核心中的核心。這是一種高級的物理感知過程,以及感知以後的理性思維升華。藝術之所以成為藝術,是因為藝術不僅可以記錄現實生活和客觀世界,更能夠以人類所特有的審美精神和文化氣質,表現超越於自然和真實的美。陳楚智在長期的寫生創作過程中,無論是峇里島鮮艷的自然色彩,還是牛車水斑駁陸離的歷史陳跡,乃至日常生活中的靜物,其所表露出的油畫特有的肌理和色調,都促使他做出一個決定:以概括的手法,以簡潔的筆觸,以主觀的布局和構圖,提煉並升華創作主題。這就是陳楚智的表現主義。他之前較多使用畫筆,近年來則主要使用畫刀塗抹,目的也是希望藉以畫具的幫助,以概括和總結的技法,強調作品和題材自身的本質面貌。

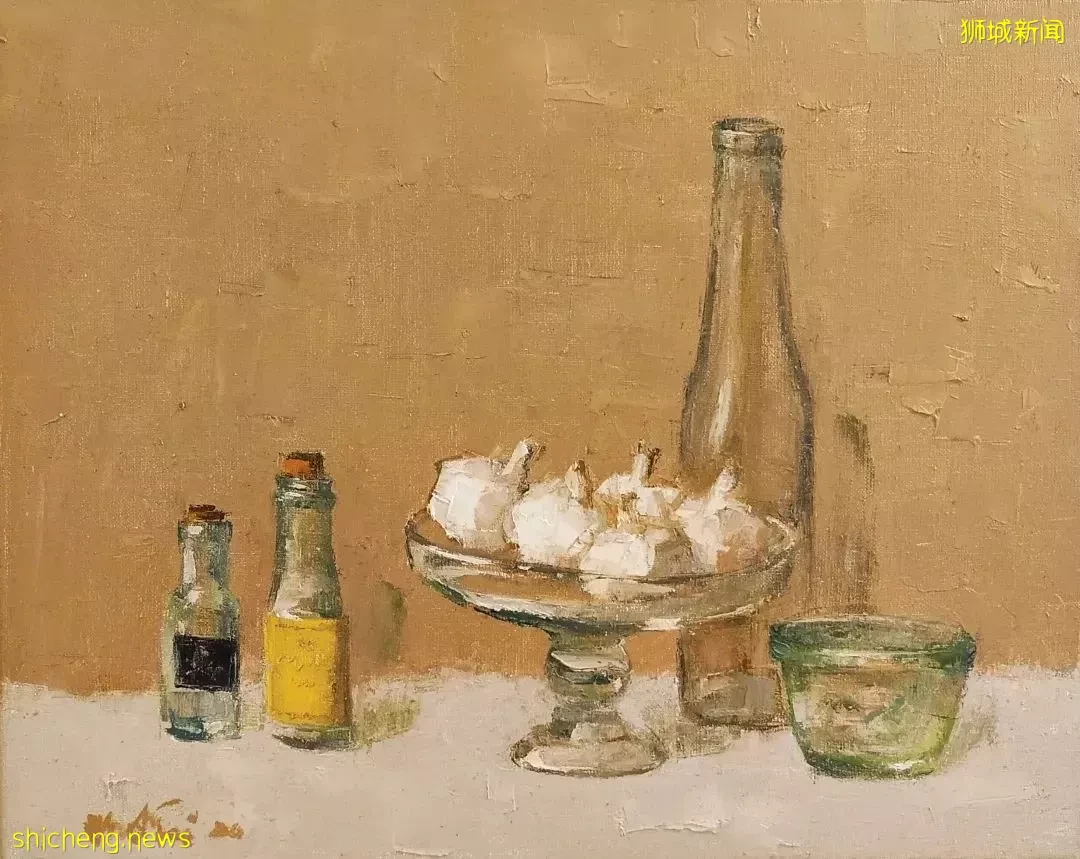

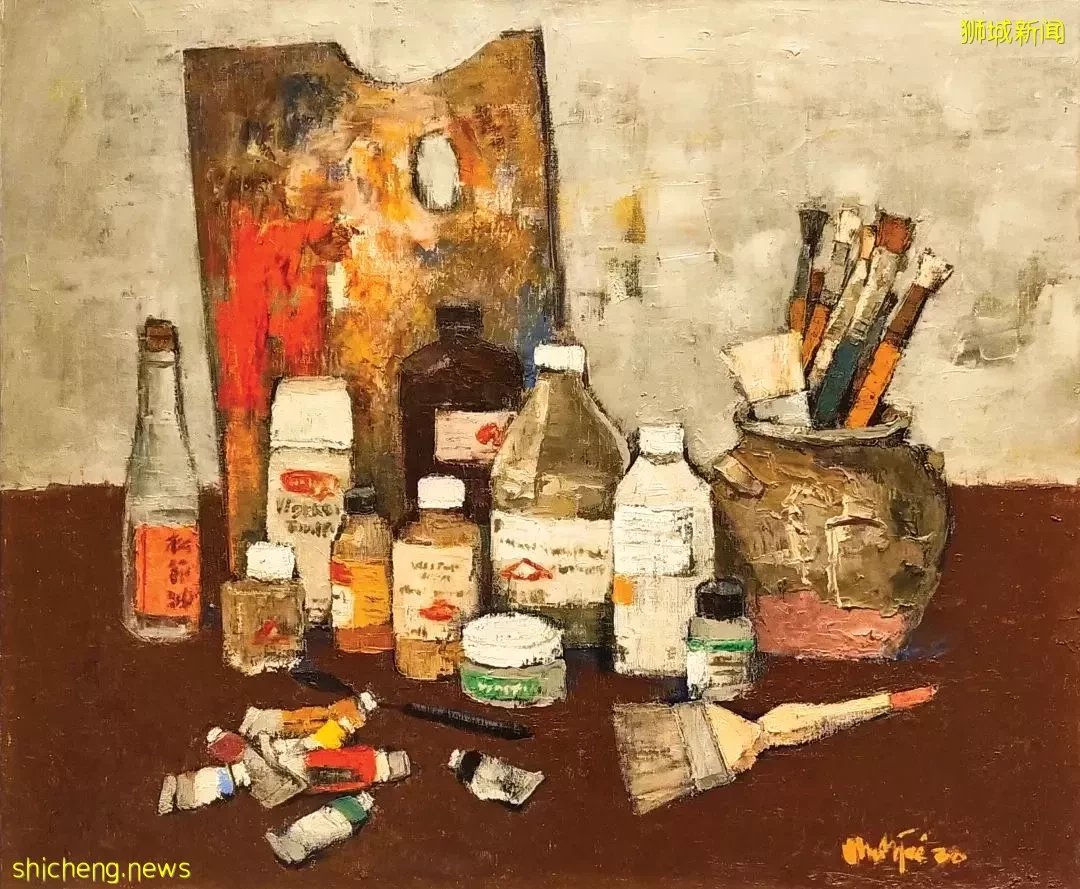

▲《靜物》布面油畫 50X45cm (2017)

▲《靜物》布面油畫 50x45cm(2020)

▲《靜物》布面油畫 65x52cm(2020)

陳楚智對於色彩的敏感和偏好很特別,看重色彩的灰度概念。他近年來的靜物寫生作品,除了加大背景色塊的布置以烘托氣氛和引導作品調性,以及小心迴避光線和焦點所帶來的視覺凝聚作用之外,主體色調都有降格的趨勢。畫中物品幾經挑選和布局後,刻意按照畫家內心的細微感受進行結構。紅色、白色,甚至幾個模模糊糊的中文字,以及被手指捏扁的用過的顏料,都是隱忍的情感流露,略帶一種自我的分裂、置入,以及抽離。

陳楚智曾自嘲說:「我是自己掙扎著一步一步走起來的,就是不停地畫,沒有想過太多畫畫以外的事。只要能畫,我就開心。畫畫補償了我所有的心靈創傷,只要畫起來,我就什麼都不知道了。假如沒有畫畫,我早就死掉了。」陳楚智20多年前曾一度患病,備受煎熬。面對病痛,他沒有退縮和放棄,而是把畫室當成治療室,拿起畫刀,在古典音樂,在貝多芬和柴可夫斯基的交響樂伴奏下,一個人,像一個忍者武士,又似一個苦修隱者,與窗外繽紛躁動的世界自我隔離,默默地揮舞著畫刀,奮力塗抹他看到和感知到的一切美好的東西:一個塑料水瓶、一管用盡的顏料、一件古代的陶罐、一束乾枯的芒草……

注釋

[1]《陳楚智油畫集》,2008.

[2]何華《南洋好,風景舊曾諳——陳楚智和他的畫》,《聯合早報》,2021.3.1.(又:陳楚智在劉抗的畫室學畫,屬於進修班,每個禮拜天上課。1958年,他入南洋美專業餘班學習,1960年正式報考南洋美專西洋油畫系,每天上課,1962年畢業,由林學大校長簽發畢業文憑。)

[3]同注[2].

[4]同注[2].

(作者為本地水墨畫家、獨立策展人兼國家美術館藝術論文翻譯。)