林高在《走紅山,經過四座廟》里這樣敘述:「廟內另有乾坤,百餘年的時間和空間裡,輕輕一點算,竟是一幅長卷景觀,細膩描繪了島國的歷史、社會以及民間習俗的變化。」而筆者從該文的字裡行間,卻讀出了源遠流長的華族文化在島國的傳承和其頑強的生命力。其實,一種文化是否有生命力,除了現實環境的影響以外,主要看承載這種文化的族群,是否視其為民族的精神命脈。我們從本期的多篇文章中,能夠領略到新加坡華族對傳統文化所持的態度。

《在新加坡感受華族文化的自覺傳承》一文,作者傅揚來自華族文化的源頭——中國。在他的眼裡,新加坡理所當然是西方色彩濃郁的國度。然而,當他來到獅城後,卻被「堅守華族文化的熱心腸」所溫暖。

張森林的《新移民深耕新華文學》從社會結構的層面,介紹了華人新移民如何參與新華文學的建設。文章這樣總結:「目前的新華文學景觀,是由南來作家、本土與新移民作家學者共同編織出來的……」

《潮人對傳統文化的熱愛和堅守》的作者葉碧嬌,則從地緣的視角,疏理了潮籍人士對華族文化的傳承:「正是對傳統文化的熱愛和堅持,使得移民新加坡的潮人能夠保留原籍地的文化傳統,並視為族人的精神命脈。」

眾所周知,如今的新加坡,以血緣或地緣所形成的會館,正逐漸轉型成為弘揚和拓展華族文化的民間組織或機構,因此,他們所舉辦的活動,多數與傳統文化息息相關。陳垂良就以海南陳氏公會、新加坡宗鄉會館聯合總會、陳氏總會、南舜同鄉會及舜商宗親聯誼會為平台,催生了首屆「全國中華詩詞吟唱比賽」。讀過《中華文化的吟唱者——陳垂良》,相信您也會感受到受訪者對傳統文化的堅守和熱愛。

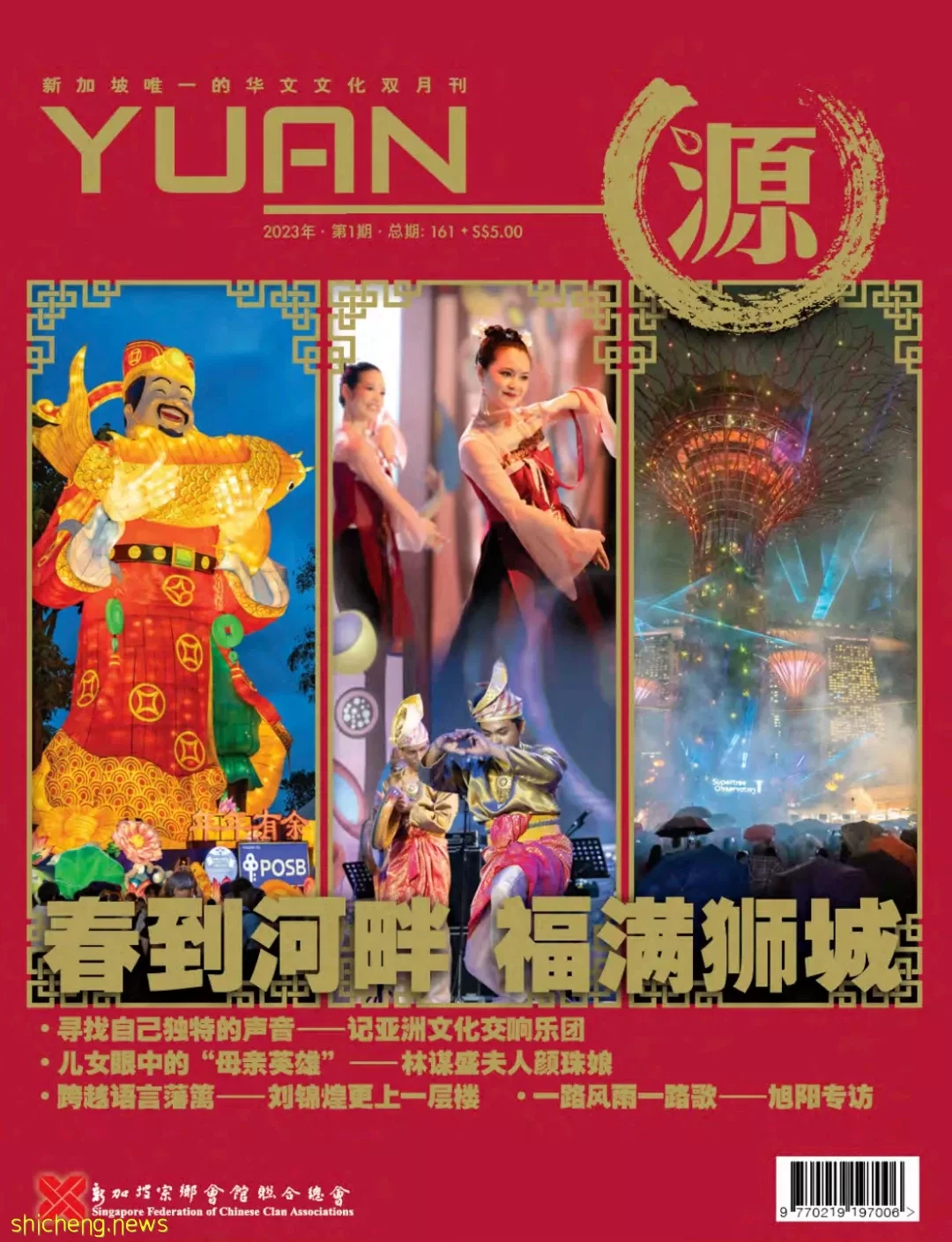

其實,「春到河畔」就是新加坡宗鄉會館聯合總會領軍打造的「華族文化景觀」,多年來,她已經成為我國家喻戶曉的盛大活動,連異族同胞都樂在其中,感受著華族文化的博大精深。我們是否可以這樣認為:華族文化之所以還在薪火相傳,除了不乏有熱愛者之外,本地的宗鄉社團,亦是「視其為民族精神命脈」的踐行者。

(作者為本刊總編輯)