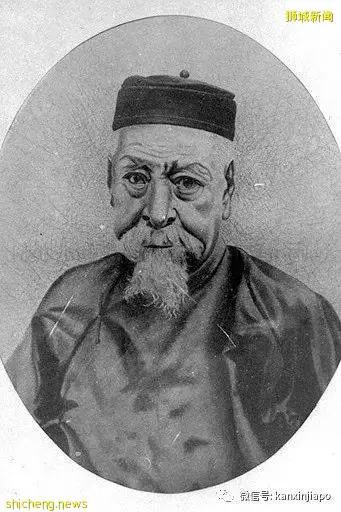

在新加坡,大多數人都知道一條「Eu Chin Street」(有進街) ,或許也聽說過這條街是以新加坡過去的「甘蜜大王」佘有進之名來命名的。

(圖源:Flickr)

那麼這位華商究竟是如何崛起、如何成為「甘蜜大王」的呢?

佘有進涉足甘蜜行業

1830年代標誌著甘蜜行業的興起。歐洲迫切需要甘蜜,英國市場對於甘蜜的需求也急劇增長。於是,甘蜜價格飆升,這促使華人的甘蜜和胡椒種植行業迅速擴張。

到了1839年,甘蜜和胡椒的種植成為新加坡僅有的兩個能夠帶來巨大經濟利益的作物。總體而言,全球貿易呈現上升趨勢。佘有進是船舶交易的大玩家,想必也看到了自己的收入在這一階段大幅增長。1835年,他終於決定在甘蜜行業放手一搏。

據《海峽時報》報道,佘有進是第一位傳授新加坡華人如何種植甘蜜和胡椒的人。終其一生,他都是甘蜜和胡椒貿易的領頭羊。更準確地說,他是首位在新加坡大規模種植胡椒和甘蜜的人,而不是教華人如何種植的人。這種不切實際的說法與其說是真的,不如說是杜撰的。然而,在涉足甘蜜行業之前,佘有進必須得克服一些潛在的阻力。

(圖源:網絡)

第一 同業競爭

首先,是來自他的潮州同行的激烈競爭,他們掌控著這個競爭激烈的行業。

第二 地盤意識

其次,地盤問題也比較棘手。甘蜜行業在當時是一個監管相對寬鬆的行業。港主們可以隨時把自己的墾殖園,從一片枯竭的土地遷移到任何地方。尤其早期階段,對於像佘有進這樣的新手來說,想要宣稱擁有某處土地或者地盤,是非常具挑戰的。

第三 義興會

第三,幫會問題,尤其是義興會。胡椒和甘蜜的墾殖與這些秘密幫會緊密相連。他們牢牢掌控著華人移工,而移工對於墾殖園的工作至關重要。肢解反抗的勞工、縱火甚至毆打對手,這些都是幫會成員的慣用伎倆。最糟糕的是,他們可能還會暗地裡破壞佘有進的船隻,並威脅他的客戶。

他想必也曾思慮再三,若要處理好工人騷亂的問題,尤其是那些喜怒無常且難以管束的工人,義興會則是不二人選。正如威廉斯所指的那樣,早期的新加坡,任何杰出有名望的華人都不可能在沒有幫會的默許或暗中支持下,從事商業和政治活動。

第四 價格受控

第四,佘有進還得考量甘蜜的經濟效益問題。國際市場對於甘蜜的需求巨大,這就意味著他們都只是價格接受者,無法掌控國際市場。

大量買下甘蜜墾殖園

不過,從1830年代中期開始,經濟形勢開始有利於新加坡的甘蜜出口。作為需求方,英國於1830年降低了對於甘蜜的關稅;即降低對經濟體中的外國進口商品所徵收的稅,促使英國的印染行業成為新加坡甘蜜出口的主要市場目的地。

(圖源:網絡)

最終,英國在1834年取消了對甘蜜進口徵收的關稅。很重要的一點是,在關稅取消之後的1835年,佘有進大舉進入甘蜜行業。這是一個絕佳的時機。

佘有進要想在甘蜜生意中獲得成功,他一定得仔細考量這些因素。想當然的,他用在船舶代理生意中獲取的巨額利潤買下了甘蜜墾殖園。同時,他也利用這些資金,為較為貧窮的港主們提供器械和運輸上的扶持,幫助他們提高生產力;用交通運輸系統支撐起整個甘蜜行業,把甘蜜和胡椒收成經實里達水道一路運送到市中心。

由於許多與甘蜜相關的貿易和出口都在新加坡沿岸進行,所以這些收成必須運送到市中心。換而言之,佘有進資助並扶持了甘蜜的經營運作體系,這與認為他是直接監管墾殖園、甚或親自種植甘蜜和胡椒,這些不切實際的觀念相去甚遠。

買墳地也是一門技巧

佘有進將購買墳地的技巧也運用到了購買甘蜜墾殖園的土地上。他獲得土地,成為土地所有人。港主對於土地的需求無止無竭,佘有進後來還參與協調並為他們提出規劃或指引。

到了1840年代初,佘有進既是財主也是地主,他已深入涉足甘蜜生意。他與其他富有的潮州商人廣泛合作,運用他們的財富和人脈來擴大財富與土地。詩人多恩(JohnDonne)有一句家喻戶曉的名言,「沒有誰是一座孤島,在大海里獨踞;每個人都像一塊小小的泥土,連接成整片大陸。」

憑藉著巨額財富和廣泛的貿易往來,佘有進掌握了信貸額度,他既能夠為墾殖園提供所需物資,又能夠為甘蜜和胡椒的運輸提供財力上的支持,而義興會則控制著華人移工,為其做體力活。佘有進的財富也讓他能夠隨心所願地買下墾殖園的所有權。

在同一時期,佘有進也以資本投資家的身份進入甘蜜行業。他整合了自己的船舶代理生意,取名有進公司,並將業務拓展到更廣泛的商品種類,例如棉紡織品、中國茶,後來甚至還有槍械。

(圖源:網絡)

他還與很多當地的歐洲貿易商行建立了良好的業務聯繫。這些明智的經濟措施讓他的收入來源多樣化,同時也確保了他可以從廣博的業務中持續盈利。

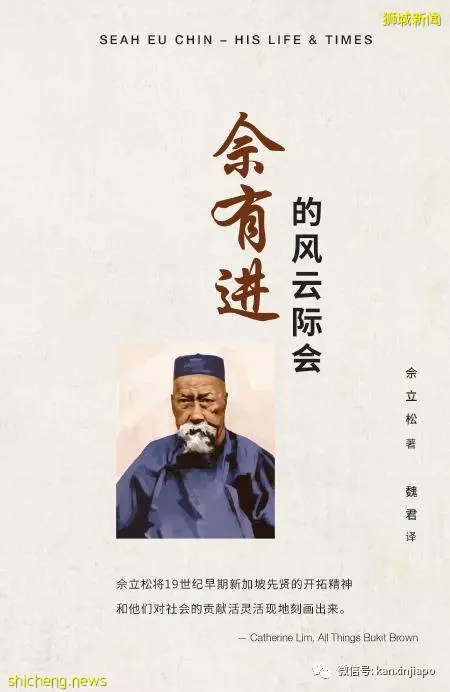

(作者:佘立松)