一 | 什麼是歌台文化?

可能有小夥伴會問,歌台文化?這歌台是什麼東西?

這歌台是不是像綜藝節目「星光大道」、「中國好聲音」、「我是歌手」等等,讓歌手展示自己才華的舞台,然後有各種各樣的曲風——饒舌、嘻哈、新曲、懷舊,溫柔的、爆發的、古典等?

圖:中國好聲音

圖源:Wikipedia 網站

又或者是指,那些燈紅酒綠的「唱吧歌舞廳」或夜總會的歌台?

圖:唱吧

圖源:Tripadviser 網站

其實,都不是。

我們先看看新加坡旅遊局是如何介紹的:

「如果選在農曆七月來新旅遊,千萬別錯過體驗歌台的機會。歌台歌手不但唱功紮實、台風穩健,服裝造型更是爭奇鬥豔,誇張吸睛。亮片和羽毛是必不可少的設計元素,顏色方面多選鮮艷的亮色系,目的是讓人眼前一亮,印象深刻。如此賣力地準備和演出,歌手們只希望博得觀眾的歡心,收到更多演出紅包……除了歌台,新加坡的部分中元慶典也保留了街戲和木偶戲,但這些傳統藝術已經越來越少見了。」

根據上述的介紹,重點是放在歌台上,並指出歌台是新加坡專屬的中元節文化特色節目,只有在新加坡才能看得到。

圖:新加坡中元節歌台

圖源:麗星娛樂製作活動站 Facebook

如果,要用幾個詞語來概括或形容什麼是歌台,三叔覺得應該是:「開放式」、「大眾化」、「娛樂性高」。

為什麼呢?

這主要是歌台一般是在空曠的場地進行歌舞表演;為博台下的公眾一笑,歌手們在台上勁歌熱舞,吸引了大批民眾圍觀,而表演都是由商家或廟宇免費向公眾提供的娛樂,作為酬神或「好兄弟」的娛樂活動之一。

由於是在在空曠的場地進行的表演,因此民眾在看露天表演時可以隨意走動、吃零食、甚至站在台邊觀看;台上唱歌時,台下可以大聲講笑,沒有人會幹預或約束。

三叔記得,小的時候在歌台附近都能見到一些小攤位售賣冰淇淋和氣球,而現在雖然仍有售賣冰淇淋,不過氣球已經由LED頭飾或LED氣球所取代。

雖然一些歌台會擺放一些椅子,但這些位子經常供不應求,得提早抵達現場才能找到一個位子。無論找不找得到位子都必須帶把扇子,否則人一多圍成人牆,加上聚光燈的高溫和島國空氣的悶熱,看歌台不流汗簡直是不可能的任務。

在這裡,三叔需要提醒想在中元節期間去體驗歌台的小夥伴一點——第一排的座位總是空的,而且上面放了一捆捆的紙錢。因為七月歌台的「標誌」就是第一排座位永遠是留給「好兄弟」的。所以千萬不要以為沒有人坐,就坐在第一排!

圖:中元節歌台第一排的座位總是空的

圖源:The Straits Times 網站

雖然新加坡旅遊局指出歌台新加坡專屬的中元節文化特色節目,不過在這幾年的中秋晚會、新年活動甚至鄰里小區的國慶慶祝晚宴中,也能看見歌台的,因此歌台已經成為了新加坡華人舉辦活動時,為了帶動以及炒熱現場觀眾不可缺少的娛樂節目了。

二 | 歌台的特色

歌台以前多由新加坡各大廟宇舉辦,而受邀承辦歌台的人叫做「台主」;早期歌台的舞台布景簡單不花俏,幾根柱子兩粒燈泡就算布置完畢,和舊時傳統戲班所搭的舞台相差不遠。

這幾年,新加坡的商聯會、公司、集團等舉辦歌台,而受邀承辦歌台的「台主」,一般是擁有音響、投影、專業樂隊的娛樂製作公司。有一些眼光獨到的台主將簡陋的舞台改頭換面重新包裝,以全新形象出擊。

舞台的設計於是變得新穎大膽、歌星造型靚麗清涼、配以專業燈光效果和音響質感,觀眾突然耳目一新眼前一亮。時至今日,幾乎每一場歌台秀都可以媲美露天演唱會。新加坡比較出名的歌台製作公司包括「麗星娛樂製作」、「千禧舞台秀」等。

圖:配有專業燈光效果和音響質感的舞台

圖源:搜狐網站

被譽為新加坡最年輕的歌台台主,麗星娛樂製作創辦人的陳志偉表示,為了提高歌台的素質,改變人們的觀點,他從舞檯燈飾、藝人的服裝,到表演項目和整體籌劃都大膽創新。

他指出:「我經常反向思考,好比有人質疑歌台在本地難生存時,我們就走出國門,當有人認為歌台落伍,只能在組屋區辦時,我們就往高檔走。」

因此,他所製作的「麗星舞台秀」, 場子豪華炫目,舞台效果美輪美奐,節目推陳出新,要求盡善盡美,為2000年初期陷入低潮多時的歌台注入了一股令人矚目的新生力量。

陳志偉不斷為新加坡歌台的未來前景努力,成功改變一般人對歌台的刻板印象,也使得被視為日落西山的歌台業變得專業化和年輕化。

圖:新加坡中元節歌台

圖源:麗星娛樂製作活動站 Facebook

圖:陳志偉(後排右三)

圖源:搜狐網站

儘管如今的歌台業已變得更加專業化,整個歌台的演出並未先進行任何彩排;雖說整個節目有一定的流程,例如歌手演出的先後次序,但主持人之間並沒有稿子能照念的,而是全仰賴主持人之間的默契。這非常考驗了主持人當時的臨場表現與應變能力,務必做到毫無冷場。

再者,由於歌手的報酬是根據一天所演出的歌台數目而收費的,因此歌手必須「趕場」;當紅的歌星,一晚不只參加一個歌台,會出現「跑台」的現象。一個非常紅的歌星,一晚可以跑上四、五台,甚至是六、七台!

不過,這當中難免出現因堵車而未能按時上台演出的情況。這時,就是考驗歌台的主持人的功夫的時候。

主持人必須使出渾身解數想辦法拖延時間,甚至要現場勁歌熱舞,來維持現場觀眾觀看歌台的興致和熱情。

乍聽之下,小夥伴是不是覺得歌台的主持人個個都是狠角色,都必須配備十八般武藝?

此外,就新加坡而言,歌台本身不但可以通過華語歌曲推廣華語,也保留著方言語種的空間。這主要是因為台上的主持人會用各種方言來主持節目;一些金牌主持人更是精通各種方言和語言,可以「零距離」與台下不同籍貫和族群的觀眾進行互動,甚至有時會相互開起黃色玩笑,來娛樂觀眾。

至於在歌台上演唱的歌曲,則主要演唱福建歌曲為主,偶爾也會有廣東歌與六、七十年代的話語經典歌曲,甚至一些耳熟能詳的台灣鄉土劇的主題曲和插曲是歌台上必定能聽到的歌曲。這些歌曲包了:「我問天」、「愛拼才會贏」、「海闊天空」、高科技舞曲版的「小薇」。

隨著越來越多來自台灣還是馬來西亞的年輕歌手加入這行,一些流行歌曲也「現聲」在歌台上,例如前幾年最Hito的歌曲「體面」。

一些台主甚至還邀請了一些歌曲的原唱歌手,例如邀請歌曲「我問天」的原唱者,暨獲得2009年第20屆金曲獎最佳台語男歌手獎的翁立友登台;他現場為觀眾帶來首首動聽的福建歌曲,讓觀眾聽出耳油。

圖:歌曲「我問天」的原唱者翁立友

圖源:Youtube 截圖

由於觀看歌台的公眾主要以有一定年紀居多,因此歌台近年來也成為了一個很好向民眾傳達信息的平台。歌台這幾年突然多了很多議程,向台下的公眾分享一些與政策相關的信息。例如,新加坡全國預防嗜賭理事會就曾通過歌台,提醒民眾不要染上嗜賭惡習,防止家庭暴力中心也曾通過歌台,教育民眾如何應對家暴。

由此可見,歌台不單為新加坡民眾提供一個娛樂活動之外,也肩負著傳達信息的平台。

說到這,可能有小夥伴會問,那麼歌台的由來是什麼呢?

三 | 歌台的由來

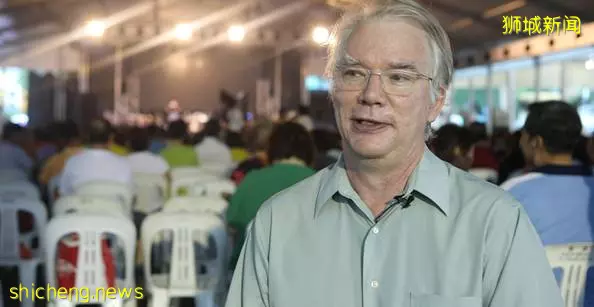

專門研究華人民間信仰和廟宇文化的新加坡國立大學中文系主任丁荷生博士指出,新加坡歌台的演變,要從上世紀30年代說起。

他表示:「那個年代的野台戲,搬遷到固定的表演場所(類似「大世界」的地方)後,彙集了當時巴黎的肯肯秀、上海、香港與好萊塢的舞台表演方式,再融入情感豐富的閩南歌謠,塑造了如今的歌台。」

圖:新加坡國立大學中文系主任丁荷生博士

圖源:聯合早報網

綜合資料顯示,新加坡歌台的前身,是二次世界大戰後來自中國的歌舞團。戰亂發生時,一些歌舞團團員選擇留在新加坡,卻又心繫祖國,於是舉辦一些歌台演出為抗戰籌款。當時,歌舞團的表演時間,一般是從晚上8時到午夜12時。

新加坡的歌台起源於1942年日軍占領時期。由於當時的舞廳遭日軍禁止營業,導致許多歌舞界藝人失業。後來,「大和劇場」樓上的「大家樂」食堂開始增設簡單樂隊在晚上演出,並聘請女侍應生登台唱歌,為客人提供娛樂。

為了逃避戰爭期間生活的艱苦,渴望通過娛樂尋求短暫慰藉,歌台的出現滿足了新加坡民眾的需求,他們對歌台反應十分熱烈。

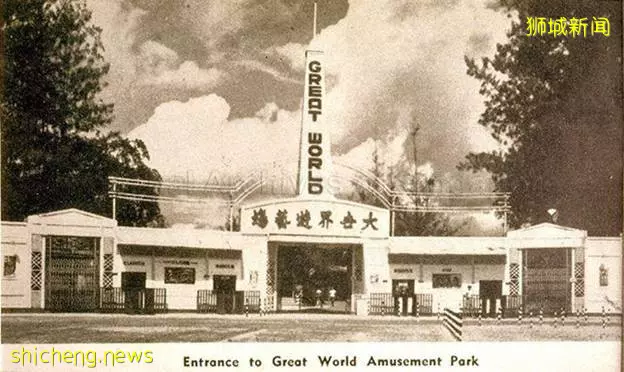

新加坡的第一個歌台,是位於大世界遊藝場的大夜會歌台。當時,大夜會只有五名樂手和兩名歌手,每天晚上都表演。

另一個主要的歌台是同樣位於大世界遊藝場的安娜食堂,他們的歌手演唱的曲目多數是民謠或傳統的中國歌曲。當時,觀眾想看歌台表演都無須購買門票,只需買杯飲料就能免費觀看錶演,因此食堂的營業額激增,唱歌風氣一時風靡全新加坡,幾乎所有的食堂都附設歌台。

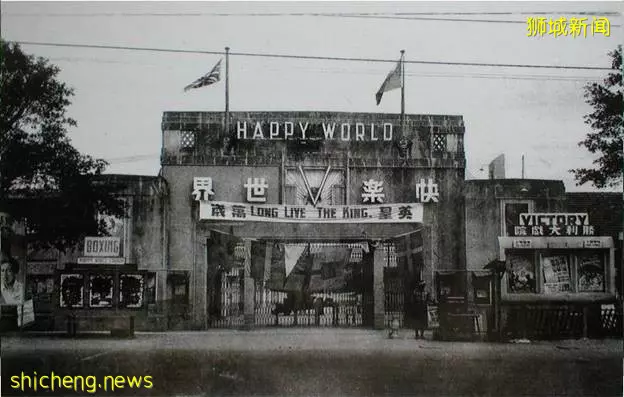

到了50年代,三大遊藝場——大世界、快樂世界和新世界的歌台如雨後春筍般出現,全盛期每晚都有多達20場歌台表演。這些歌台包括香格里拉、百老匯、滿江紅、鳳凰、雙喜歌台、新生歌台、金露華歌台、中國酒家歌台、野草歌台、快樂天歌台、百樂匯歌台、仙樂歌台(後來改名為桃花江歌台)、百樂門歌台、夜花園歌台和夜鶯歌台等。

圖:大世界的入口處

圖源:Roots 網站

圖:快樂世界

圖源:Roots 網站

表演內容除了唱歌之外也加入了民族舞蹈、小品、話劇和相聲等等,後來又添加舞台劇如《雷雨》、《阿Q正傳》、竹竿舞、小提琴伴奏、自創歌曲等。多數的歌台壽命都不長。

後來,新加坡一些專演酬神大戲的傳統戲班,如潮州戲班、福建戲班和粵劇班,在中元節的酬神戲開場前,都會邀請歌台前去「熱場」吸引觀眾。歌台會先唱1小時,戲班再演出3小時。