編者按:一百一十年前,以孫中山先生為代表的革命黨人發動了震驚世界的辛亥革命,推翻了清朝政府,結束了在中國延續幾千年的君主專制制度,拉開了近代以來中國深刻社會變革的序幕。

新加坡是辛亥革命在中國海外最重要的基地之一,新加坡華人華僑為辛亥革命出錢出力,甚至獻出生命。在廣州黃花崗起義中犧牲的烈士中就有新加坡華僑。

新加坡的中山公園內有一塊石碑,碑上雋刻著幾個字:「孫中山:一個改變中國命運的人」。題詞者乃新加坡建國總理李光耀。

辛亥革命前夕,孫中山為革命事業四處奔走,九次抵達新加坡,其中四次住宿晚晴園。孫中山在晚晴園成立了中國同盟會新加坡分會,並在此策動中國歷史的幾次重要革命,晚晴園可說是孫中山推翻滿清的革命事業的重要歷史現場之一。

(圖源:晚晴園官網)

在新加坡,孫中山有支持者, 當然也有反對者。本文以新加坡的立場,研究孫中山在新加坡的行事,從而透視這場重大的中國近代史事件對當地社會的衝擊。

為何選址新加坡?

就在辛亥革命成功的前四年,1907年底,孫中山卻把其海外革命基地從日本轉移至南洋一帶。這又是什麼原因呢? 孫中山離開日本把海外革命基地南移,原因是複雜的。一說是日本政府受到清政府的壓力,因此,1907年底孫中山被日本政府驅逐出境;還有一種說法就是當時同盟會東京分會內部,也有反對孫中山的聲音。不過無論如何,孫中山把革命基地南移,並選擇新加坡作為其海外革命活動中心,是有其歷史軌跡可尋。

從地理位置上說,新加坡是東西交通的匯點,在晚清的海外筆記中早已被譽為「南洋第一埠頭」。新加坡也是東南亞地區中,華人人數最多,財力最富的。作為革命黨的整個東南亞華人社會活動的總機關,新加坡無疑地是有極大的潛能。更何況歷史上,新加坡與中國關係淵遠流長,新加坡是中國在海外設置領事的第一個地方(1877年)。作為反清革命運動的總領袖,孫中山期望海外華人在經濟上支援中國的軍事起義,新加坡於是成了孫中山在海外的一個重要革命基地。

再者,明末反清運動失敗後,不少反清義士避難新馬一帶。馬六甲第二任甲必丹李為經就是反清復明義士。新加坡勞明達街的社公廟也有73個「反清復明義士」的神位。洪秀全領導的太平天國農民運動,是受梁亞發的《勸世良言》一書所影響。梁亞發是一名刻書匠,曾經在馬六甲及新加坡兩地工作。這一切說明新馬地區早已有革命火種,孫中山的到來只是點燃火種而已——晚晴園見證了這段歷史。

早期南來新馬地區的移民多為閩粵人士。閩粵地處中國東南沿海邊陲,其族人很早就與海洋發生關係,眼界開闊,思想較閉塞的內地開明得多,能接受新思想、新事物。十九世紀已經是海洋文明的時代,不少閩粵族人飄洋過海,以個人冒險的無畏精神,寫下了在異地他鄉建立家園,拼搏成功的悲壯歷史。由於這些移民長期漂泊在外,他們所祈望的是有一個強大的祖國作後盾,以提高他們在海外的地位,故而對孫中山的革命主張容易引起共鳴!

孫中山曾說過:「華僑為革命之母」,反映了海外華人在近代中國革命建國過程中所做出的貢獻。新加坡雖是這場大歷史事件中的小注釋,但在改變中國近代史上扮演重要角色。

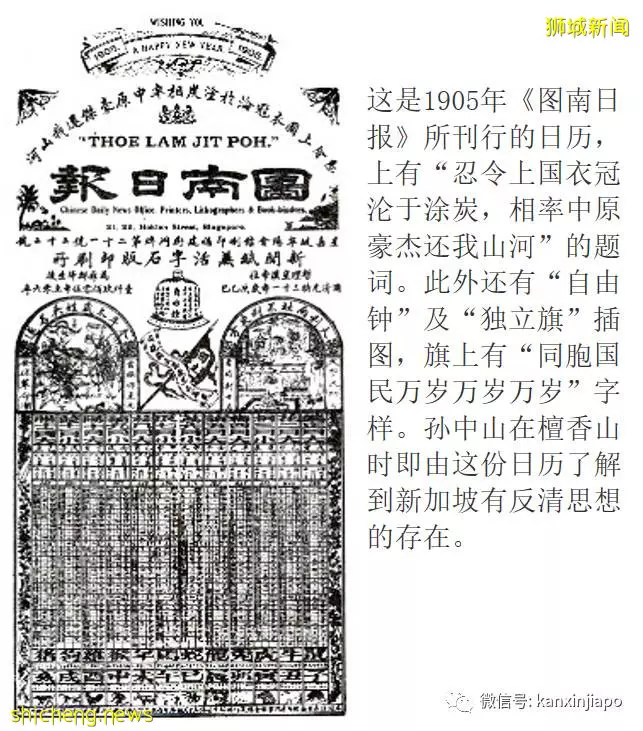

《圖南日報》與「星洲三傑」 1905年, 《圖南日報》為了慶祝乙巳年的新年,印贈日曆牌,上有「忍令上國衣冠淪於塗炭,相率中原豪傑還我河山」的題詞。此外,還有「自由鍾」及「獨立旗」插圖,旗上有「同胞國民萬歲萬歲萬歲」字樣 。

孫中山在檀香山看到這份日曆牌後, 對其革命立場與反清的設計,十分欣悅,乃寄美金20元購買20張。孫中山還專函給在新加坡的尢列探問《圖南日報》的詳情,這樣才了解到新加坡華人的革命活動。

必須指出,1900年孫中山第一次來新加坡時,新加坡並沒有任何革命黨人。是年他被驅逐出境,也就很少注意這裡的革命動向。一直等到他在檀香山看到《圖南日報》後,新加坡才又引起他的注意。從此,孫中山與新加坡結下不解之緣,直至辛亥革命成功。

《圖南日報》的創辦人是張永福與陳楚楠, 他們兩人既是富二代,也是新加坡辛亥人物的中堅份子, 孫中山在海外宣傳革命活動的主要助手。

張永福祖籍廣東省饒平縣樟溪鎮青崗村楊梅坑,是個土生土長的海峽僑生。他的祖父早年南來,在柔佛州種植甘蜜胡椒。張永福的父親張禮(一作張理)經營綢緞與布匹生意,兼任取傭代理,同時投資地產。到了張永福這代,已經有一定的經濟基礎。

(左起:張永福、孫中山、陳楚楠於二十世紀初攝於晚晴園。)

陳楚楠是張永福的商業夥伴,祖籍福建省廈門。陳楚楠的父親陳泰更是赫赫有名的殷商,經營雜貨木材出入口生意。還有張永福的外甥林義順也是孫中山的忠誠支持者,此三人被譽為「星洲三傑」。

正是由於家境殷實,有良好教育背景,容易接受新思潮。張永福本身會寫舊體詩;陳楚楠也曾以「思明洲少年」的筆名在《天南新報》發表政論 ,鼓吹革新,後籌辦宣傳革命的報紙《圖南日報》, 該報成了當時革命黨人在新加坡的喉舌。

林義順於辛亥革命前夕更把革命宣傳品帶到閩南潮梅各處分發,助長了華南地區反清的革命運動,遂有中國近代史上的黃岡起義(黃岡位於閩粵交界處),這是新加坡華人影響晚清革命的一個實例。

這些有識之士認識孫中山後,更願意接受孫中山的領導, 並以實際行動在經濟上與精神上支持孫中山,奠定了日後同盟會在新加坡設立分會的基礎。

張永福把他的私人豪宅晚晴園讓出,供孫中山用作反清革命基地,足以說明一切。孫中山通過張永福與陳楚楠的社會關係網絡,進一步結認識了許多本地富商,如陳嘉庚、陳武烈等華社領袖人物,有利於革命的推動與發展。辛亥革命成功後,林義順、陳嘉庚、陳武烈等人仍然繼續支持國民政府,就是這個時期打下的基礎。

因此,新加坡與孫中山有不解之緣,並使新加坡在近代中國革命中作出貢獻,胥賴《圖南日報》的宣傳, 可見傳媒的力量。此後十數年,報紙傳媒一直扮演重要的角色。

孫中山在新加坡策劃三次起義 晚晴園位於新加坡馬里士他路(Balestier Road)旁的大人路(Tai Gin Road)12號。這是一座古老的雙層式樓房,1902 年落成,經過數次重修,至今已有119年的歷史。在中國近代史上,晚晴園對辛亥革命的貢獻,功不可沒!

當時為什麼要選擇晚晴園作為孫中山下榻之處呢?陳楚楠在1940年元旦追述〈晚晴園與中國革命史略〉的演講中說:「第一固然是因為張永福同志昆仲的物產,第二是因為這座屋子在那一個時候還算是很不錯的。

……最重要的,就是這裡的地方很靜肅,離市區頗遠,我們在這裡聚會,才不會惹人們的注意,引起誤會」。

張永福以晚晴園招待孫中山,「並無收一文的屋租」,至於孫中山在新加坡期間的一切開銷,都是由陳楚楠和張永福兩人分擔。

孫中山第一次下榻晚晴園是在1906年2月16日。當時,中國同盟會已於數月前在東京成立(1905年8月)。孫中山在晚晴園住三四天後,就成立了同盟會新加坡分會。東南亞華人社會之有革命黨的正式組織,即在晚晴園開始。

此後三年,晚晴園不僅成了新加坡革命志士聚會的場所,也是整個東南亞華人革命黨的總機關。孫中山、胡漢民、汪精衛、黃興等近代風雲人物,在這裡商談國事,為推翻數千年的封建專制政權,嘔盡心血;同盟會黨章在這裡制定(由胡漢民起草),這份黨章成了日後東南亞各地同盟會分會的楷模,甚至中國近代史上許多著名的戰役,如黃岡起義(1907年5月)、鎮南關起義(1907年12月)、河口起義(1908年4月)等,事前都是在晚晴園策劃的。

孫中山在新加坡,除了以晚晴園為主要的反清革命基地外,也用陳楚楠位於美芝路327號的板廠,和張永福的新長美布莊為通訊協商地。

1908年12月以後,孫中山改住在客納街85號及絲絲街77號的旅店。客納街85號遺址尚在,現為一家法國餐館; 絲絲街旅店已於1930年代拆除。

1970 年4月,當新加坡南洋大學歷史系同學展開《興利芭村史調查》的時候,當地父老說孫中山也曾到過義順區。根據當地父老的口述資料,在明美樹膠廠(Nee Soon & Sons Ltd Rubber Works,即通益公司樹膠廠 Thong Aik Rubber Factory),後為炎洲貿易(私人)有限公司(Kota Trading Co Sdn Bhd)的熏房內,有一口 「中山井」(井的四周並沒有註明是「中山井」),是當年孫中山用來沖涼的。「通益」是林義順開設的,廠址在三巴旺十里處。至於中山井,如今已蕩然無存! 父老們的口述資料,是否正確,目前沒有文獻佐證,只好存疑。

原址在亞米尼亞街51號, 現已搬遷至廣東民路「同德書報社」牌匾,乃是孫中山題贈,這是新加坡珍貴的歷史文物。同德書報社是在孫中山親自鼓勵下創立的,而其英文United Chinese Library 也是孫中山親自命名的。這是孫中山以英文命名唯一的團體,在南洋似乎找不到第二家。

顧名思義,United Chinese Library 是一所中文圖書館。但與一般公共圖書館不同,同德書報社除提供書報給讀者,其最大使命就是以革命書刊, 文教宣傳激勵群眾運動, 吸收新黨員推展革命。換言之,目標是革命,書報文教宣傳是手段。這些手段之實施,對新馬華族社會的文化、教育、風氣;對華族的思想、行為、素質,產生直接與巨大的影響,從而提高了華人的政治意識,並為1930年代所展開的新馬華人援華抗日運動,奠定歷史的基石。

孫中山到南洋宣傳革命,乃借用書報社這概念,並發揚光大,使之成為宣傳推翻滿清的革命機關,與革命志士活動的聯絡中心。此外孫中山也藉演劇向低層僑民宣傳革命思想。革命黨人常在牛車水梨春園劇場演粵劇後,向觀眾發表演講。

十九世紀至二十世紀初,新加坡吸引了大批中國南方移民,主要以閩南人和潮州人居多。在華語(普通話)尚未普及的年代裡,方言幫派分化明顯,不諳閩南、潮語的孫中山如何宣傳革命思想?

張永福在《南洋與民國創立》一書透露了孫中山的語言傾向。張永福說:「平時講話時,中山先生多用廣東方言或國語(華語),對於英文,不輕於出口,演說時,亦不講英語。他認為中文優於西方文字,方塊字比較好記,而拼音文字,往往誤拼字母」。

1928年9月,林義順親手抄錄的《星洲同盟會錄》,其中就有一份〈孫中山、汪兆銘、胡漢民各先生來新加坡演說時之譯員姓名表〉,可見當年孫中山在新加坡宣傳革命思想,還是需要靠翻譯的。 面對三股勢力挑戰 孫中山在新加坡至少面對三股勢力的挑戰:一是清朝駐新加坡總領事;一是康有為的維新派; 還有海峽殖民地政府。

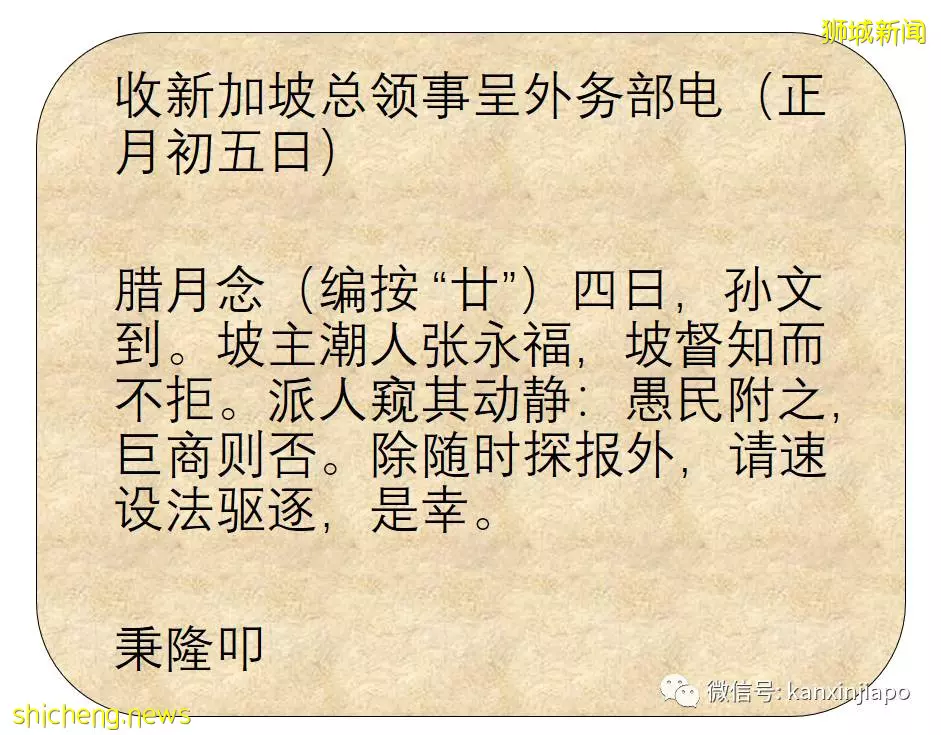

從1900年孫中山第一次抵達新加坡,至1911年辛亥革命成功的十一年期間,清朝共派出六任的駐新總領事。目前我們所看到直接與孫中山在新加坡活動有關的淸宮秘檔中,有一封由左秉領總領事發給外務部的電文,很能說明問題: