1853年3月29日海峽時報的報道。

1853年3月29日,《海峽時報》刊登一則不起眼的新聞:

從錫蘭(現在的斯里蘭卡)的加勒港(Galle)出發的美國戰艦密西西比號的一行25人,由海軍准將佩里(Commodore Perry)帶領,登上新加坡。

英國海軍准將馬修·佩里。

佩里打開日本大門

佩里的全名是馬修·卡貝夫·佩里(Mathew Calbraith Perry),生於1794年4月10日,是美國海軍准將,曾經參與1812年美國抗英戰爭和1846年的美國與墨西哥戰爭。那是蒸汽輪船的時代,他也被譽為美國「蒸汽海軍之父」。

1852年,佩里被美國總統授命率領海軍,執行所謂的「炮艇外交」。在必要時,以武力打開日本對外貿易的大門。1853年,佩里從美國維吉尼亞南下,從非洲西岸繞過好望角,經過模里西斯到斯里蘭卡,在新加坡補給後續程,最後到日本的東京灣,對日本開始「威逼利誘」的霸凌行動。1854年,他帶領規模更大的海軍再臨日本,日本終於在1854年3月31日簽下《神奈川條約》,為美國打開大門。

密西西比號是佩里出發時乘坐的旗艦,是適合遠洋航行的蒸汽輪軍艦。因為這些蒸汽船的煙囪都是黑色的,所以當時日本稱為「黑船」。不過,船隊到廣東後,佩里把旗艦改為剛加入的薩斯格翰納號(Susquehanna)。

1853年美國到東京灣的船隊。

佩里在新加坡

1853年到日本時,佩里的船隊經過新加坡,不過當時行事低調,補給是在當時比較不繁忙的裕廊港。

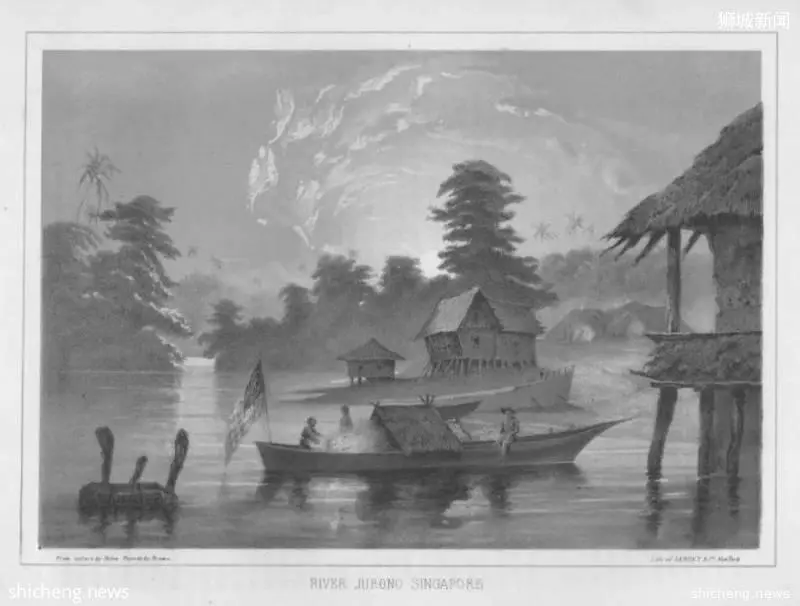

原籍德國的美國畫家威漢海爾(Peter Bernhard Wilhelm Heine)當時是密西西比號隨行的船員,他把補給船在裕廊河港的情況畫下來,留下證據。

在裕廊河的美國補給船。

根據船上書記威廉·史筆登(William Speiden)的回憶錄和記錄,他們上岸會見了「黃埔先生」胡亞基。胡亞基當時經營海軍補給生意,東來的英國軍艦,一切必需物品都由其公司供給,市面上所需之牛肉、麵包等,也由黃埔公司進口。胡亞基曾經一人兼任清政府駐新加坡名譽領事、俄羅斯國駐新加坡名譽領事和日本駐新加坡名譽領事,這是外交史上的奇蹟。

橫濱正金銀行與奉納金

日本開放門戶後,開始與美國以及世界各國通商,接著於1880建立橫濱正金銀行(Yokohama Specie Bank),那是半官方的外匯專業銀行,受日本政府的特殊優惠和保護。

銀行在紐約和倫敦設立分行後,1893年在上海發展,後來也在新加坡建立了分行。二戰期間,銀行為日本占領軍服務。新加坡淪陷後,日軍向本地商人索取戰爭賠償5000萬叻幣「奉納金」,限時一個半月內籌集。最後華商只籌得大約3000萬元,餘額2000多萬元以年利6%向本地橫濱正金銀行借貸。奉納金全數歸入銀行,由日軍全權處理。和平後1946年,橫濱正金銀行被同盟國命令解散,這也算日本開放門戶與新加坡的一段淵源。

蒸汽戰艦在新加坡

19世紀新加坡是英國屬地,也是重要港口,所以蒸汽戰艦對新加坡人來說不太陌生。早在1841年,本地的馬來文學家文西阿都拉就被邀請登上英國汽船「西素斯特利斯」號 (Sesostris)參觀,令他對西方科技讚嘆不已。他把汽船的科技,以及蒸汽的應用和汽車都記載下來並印成書,是第一本向本地馬來族群介紹新科技的作品。

新加坡與鴉片戰爭

新加坡與中英的鴉片戰爭也有一段淵源,鴉片可說是英國人帶到新加坡的。本地的第一任駐紮官法夸爾開始「合法」售賣鴉片執照來籌集建設經費。根據國家圖書館的資料,從1825年到1910年間,殖民政府全年的收入,有30%到55%是經營鴉片的盈利。

新加坡也曾是英國的鴉片加工工廠,除了荼毒本地人,鴉片也出口到中國。在鴉片戰爭的時候,新加坡是英軍重要的補給站。第一次鴉片戰爭後,中國被逼五口通商,開放門戶,這比美國霸凌日本早了將近10年。這也造成第一批大量的中國移民到新加坡。

新加坡的鴉片工廠。(美國地理學會網絡檔案照片)

第二次鴉片戰爭,新加坡同樣是英軍的主要補給站。目前在大、小坡之間的埃爾金橋(Elgin Bridge),就是英國人為了紀念那下令火燒圓明園的英軍最高統帥埃爾金(Elgin)而命名。經過第二次鴉片戰爭,從中國南來的移民更是激增,中國移民成為日後新加坡的主要人口族群。

由於新加坡地處東西雙方的戰略位置,在西方殖民政治下,尤其因為西方殖民地的身份,身不由主地成為西方霸凌中國和日本的跳板,相信當年萊佛士選擇把新加坡發展為英國與中國之間的貿易港時,也始料不及。