文:盧延風

目標獅城

七年前,我在德國通過博士論文答辯。在準備答辯的同時,我也開始了在新加坡的求職準備。我在德國的博士研究,總共不到三年時間。

據導師說,我是他的博士生中,完成論文用時最短的學生之一。

在德國,我和安娜喜歡逛各種展覽 我之所以在如此短的時間裡完成我的博士研究,有多方面的原因。

其中一個就是,我們要在女兒上小學報名前趕到新加坡。結果,我2013年8月開始在新加坡工作。沒過多久,女兒正趕上小學的報名活動。

德國幼兒園的親子活動。 在去德國做博士研究前,我在美國生活了十年時間。根據我的歐美背景,許多朋友以為,我會選擇去歐美培養孩子。

這也是目前中國父母的一個「時尚」的選擇。許多有能力的父母,都會想辦法讓自己的孩子到歐美去接受教育。有的甚至在孩子很小時,就把孩子送出國門。

安娜在德國的好朋友。 LIFE IN Germeny

從左至右,從上到下:參加爸爸大學的春節聯歡晚會,和德國卡魯中文學校的同學們一起演出,演唱《聲律啟蒙》;和德國好朋友一起聚餐;參加德國卡魯一年一度的狂歡節;復活節畫彩蛋;安娜德國幼兒園的活動。

這種現象與國內教育的過度功利化不無關係。日後,我會詳細分析這種功利教育的文化基礎。深究父母送孩子出國讀書的動機,逃避中國的功利教育是其中很重要的一個。在女兒就讀的小學也有一些從中國來的孩子,但是中國父母送孩子出國讀書,歐美肯定是首選。

其實,我們選新加坡並不是我博士畢業期間的臨時決定。在我去德國之前,我們就基本上選定了新加坡。

參加法蘭克福書展。當時我們已經決定來新加坡定居,因此特意帶著安娜參觀了新加坡展台。

隨著孩子一天一天長大,中國教育的現實讓我們越來越感到擔憂,孩子們從很小就開始做無限度的比拼讓我們越來越感到懼怕,尤其是身處北京海淀區時。我決定帶全家再次出國,逃避功利教育是一個重要原因。

去德國前,我和愛人專程來新加坡做調研,這裡的教育體系是調研的主要對象。那次調研之後,我們就基本上做出了決定。

十年後的今天,女兒已經升入中學。我們對十年前做出的決定感到慶幸。在這個選擇中都有哪些具體的考量?這種慶幸感的基礎又何在?下面我就細細講給正在關心孩子教育走向的父母們。

今年1月,安娜在新加坡萊佛士女中的迎新會上。

文化定位

如果一直在自己的文化中生活,人們對文化的感知在很大程度上會處於潛意識狀態。我們在自己的文化中長大,文化會潛移默化地主宰我們的許多觀念和行為,而我們對這種文化影響卻沒有明確的意識。

我們會把自己文化中的許多元素看作天經地義的東西,因而不會對它們有明確的關注。一旦我們離開自己的文化,到一個異族的文化中去生活,這種原生的狀態就會被打破。這時文化這個原先潛藏的事物就會變得凸顯。所有曾經僑居海外的人,對此都有切身的體驗。

上述現象中不僅包含著文化差異,即不同民族有不同的文化,而且同時也包含著文化同化。文化同化是指,一個人在某種文化中成長,這種文化會對此人的觀念和行為產生很大的影響。在這種意義上,我們可以說此人被該文化所同化。

文化差異和文化同化使得在中國人把孩子送到海外讀書的過程中,出現了一個很重要的問題,即文化定位的問題。我們希望將來孩子有怎樣的文化取向?這是文化定位的核心問題。

左圖新加坡《聯合早報》報道了安娜和4位同學一起組成的華文詩社,右圖是安娜在新加坡全國詩歌競賽中的獲獎證書。

說起文化差異,它存在於所有的民族之間。我們時常把歐美相提並論,其實在西方不同的民族之間同樣存在不小的文化差異。在美國生活了十年之後,再到德國去生活,我可以明確體驗到這兩個西方國家之間的文化差異。

然而,西方國家卻分享著共同的文化傳統,主要是古希臘羅馬的文化和希伯來的基督教文化,因而它們分享著共同的基本世界觀念和人生觀念。從這方面來看,歐美文化又有許多共性。與歐美的西方文化相比,中華文化則有天壤之別。在世界觀念和人生觀念方面,中華文化都與西方文化迥異。由一神教主導的西方文化和非宗教的中華文化,可以說代表著人類文明的兩個極端。

文化差異有不同的程度,文化同化在個人成長的不同階段也有不同程度的影響。

在童年時期,文化對個人的影響主要表現在非觀念的方面,例如飲食口味、說話口音,甚至性格取向等。但是,進入青春期,個人開始形成自己的世界觀念和人生觀念。這時文化的世界觀念和人生觀念無疑會對個人產生強大的塑造作用。這也是文化同化的關鍵時期。童年期大致對應小學階段,而青春期大致對應中學階段。此外,文化同化顯然與時間長短也有很大關係。

女兒在德國幼兒園裡可以無障礙地與老師和同學交流,可現在得從頭學德語。

在文化同化方面,女兒和我自己是兩個很好的例子。我在德國做博士研究期間,女兒在德國生活了一年多時間。她當時在幼兒園裡可以與老師和同學毫無障礙地交流。但是由於年齡小、時間短,德國文化對她幾乎沒產生影響。而我去美國時已經研究生畢業。

十年的旅美生活使我對美國文化有了切身的體驗,但是在這期間我不僅沒有被美國文化同化,反而對中華文化有了更深入的理解,最終找到了對自己文化的明確認同。

上圖為安娜在德國圖書館做手工。下圖為安娜在德國幼兒園做科學實驗。

父母是否有權力有意識地影響自己孩子的文化取向?這在西方文化的人生觀念中是一個值得討論的問題,但在中華文化的人生觀念中卻是一個很自然的事情。

在西方文化中,人是上帝的羔羊,個人在上帝面前是平等的關係,所以才有所謂的天賦人權。但是在中華文化中,個人的源頭在於父母。個人在能夠作為一個獨立的個體在自然和社會中生存之前,對父母有根本的依賴。

只要社會不是像斯巴達那樣,在孩子出生不久就把他們帶到軍營中去集體培養,這是一個基本的事實。因此,父母不僅給了個人生命和遺傳基因,而且在很大程度上決定了個人的人格和命運。

影響自己孩子的文化取向,不只是父母的自然權力,同時也是父母的自然責任。父母影響孩子的文化取向,一定是基於自己的文化取向。如果父母認為中華文化在本性上就落後於西方文化,他們也一定會努力讓自己的孩子向西方文化看齊。這種文化取向在二十世紀的中國居於主導地位。我去美國留學時,自己的文化取向就離此不遠。

十年後離開美國時,我已經完成了重定向,走出了那個時代的蒙蔽。如今我離開美國近十五年了。在此期間,我一直沒有停止對美國的關注。目前的世界局勢更加鞏固了我的文化重定向。

在新加坡過華人的傳統節日比中國的許多城市更有氣氛。春節和中秋節期間會舉辦大型的燈展,其中中華文化的元素非常明顯,如這裡的中秋節彩燈所示。

詹姆斯·羅傑斯是量子基金的創始人之一。量子基金在十年間升值了三十幾倍,他因此聲名大振。為了讓自己的女兒有一個學習漢語和中華文化的好環境,2007年羅傑斯舉家從美國移居到新加坡。他把女兒帶到新加坡,是出於對未來中國經濟發展的信心。

羅傑斯一家移居新加坡。 我們把孩子帶到新加坡來,語言和文化環境同樣是重要的考慮因素。但是,我們的基本考量不只是在經濟層面上,而主要是在文化層面上。

根據我在歐美十幾年的生活經驗,如果讓孩子在那裡長大,他們最後就會變成所謂的「香蕉人」。香蕉外面的皮是黃色的,但是裡面的心子全是白色的。道理很簡單,如果想讓孩子受到中華文化的同化,就必須把他們浸泡在中華文化中。

中西合璧

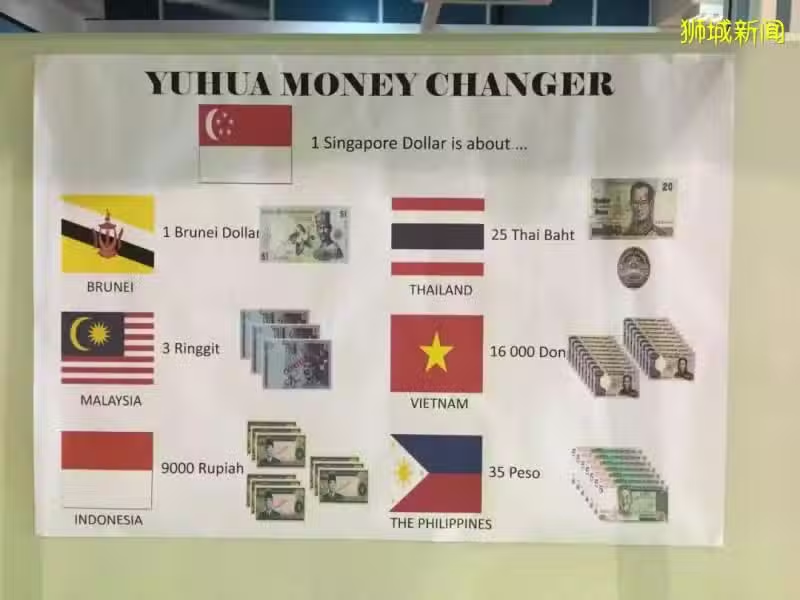

新加坡雖小,但卻是一個非常獨特的城市國家。它原先是英國的殖民地,所以繼承了許多西方文化的元素。但另一方面,華人又是新加坡人口的主體,所以中華文化在其中又占有顯著的地位。 嚴格說來,「中西合璧」並不能完全表達新加坡社會文化的特性。由於新加坡自由港的歷史地位,來自世界各地的人都曾到這裡來做貿易,所以,這裡的文化異常的多元。在華人之外,馬來人和印度人在人口中也占有相當的比例。西方人在這裡也是隨處可見。