新加坡公用事業局(PUB)執行長Peter NG先生在2019年10月31-11月2日在香港舉辦的第8屆IWA-ASPIRE亞太水大會上,為大家分享了新加坡的的水資源現狀、面臨的危機以及新加坡的解決辦法。

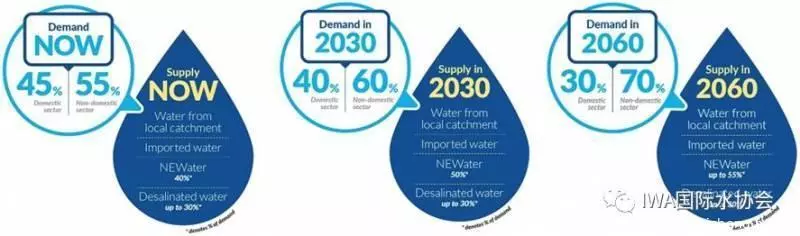

新加坡「缺水」 新加坡國土面積僅為為720平方公里,人口高達570萬。儘管新加坡多雨,但是卻沒有足夠的空間收集和儲存所需雨水來滿足日常用水需求,導致新加坡成為全球範圍內天然水資源最為匱乏的國家之一,長期以來不得不依靠進口水資源來解決問題。土地受限、水資源匱乏、乾旱洪澇、水體污染及人口和經濟的增長等危機,促使新加坡需要提前規劃制定戰略方針並尋求創新,以確保可持續的水供應。 Peter先生在其報告中指出,目前新加坡的每日用水約4.3億加侖(約195萬噸),到2061年,新加坡的總需水量將會翻倍(預計日總需水量為8.6億加侖)。

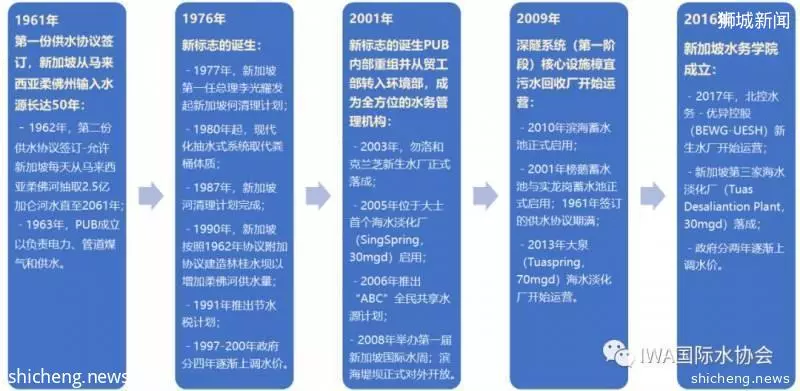

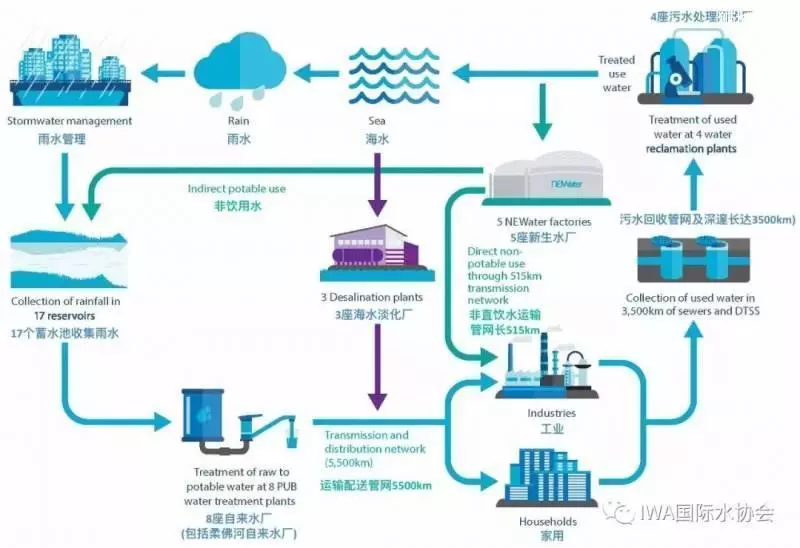

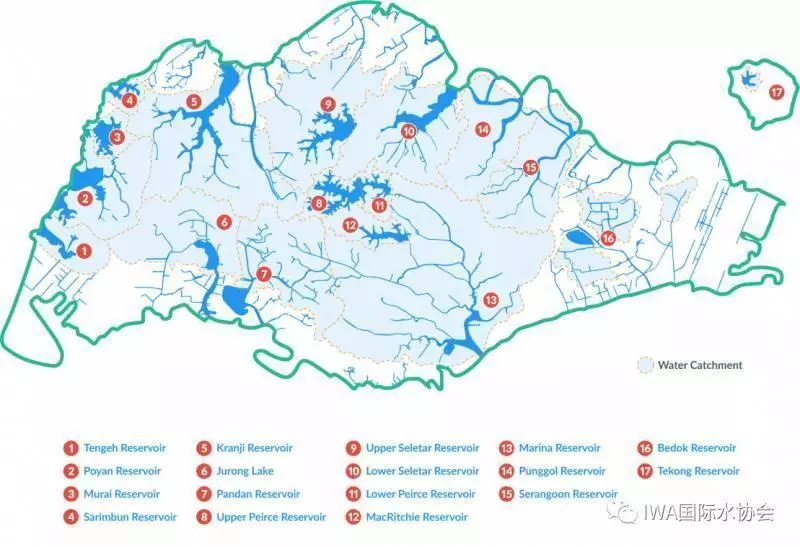

表1 2040年世界水資源匱乏國家排名 (來源:World’s mostWater stressed countries in 2040 by World Resources Institute, Aug 2015) 新加坡目前擁有蓄水池17個,河流、水道和溝渠管網總長為8000公里,新生水(NEWater)產量為1.75億加侖(約81.4萬噸),滿足總需求量的40%,海水淡化產量為1億加侖(約46.5萬噸),滿足總需求量的25%。飲用水廠共8座(包括柔佛河供水處理廠),海水淡化廠3座(2020年新增2座:Marina East Desalination Plant 及Jurong Island Desalination Plant ),新生水廠5座,供水回收廠4座。截至2017年3月31日的物業、廠房及設備費用為71億新元(約366億人民幣)。 新加坡公用事業局(PUB)發展歷程 新加坡公用事業局(PUB) 是依據2001年《公共事業法》(Public Utilities Act)成立的法定機構,主要負責商業及非商業水務服務的運營,其中供水及衛生服務是其商業運營的重要部分。PUB最初是成立來接管新加坡市政局的水、電、管道燃氣運營業務,直到2001年,PUB重組成為直屬於環境部的國家水務機構。多年來,PUB展現了其在水務領域上令人矚目的進步。除此之外,PUB的獨特之處在於私營部門積極廣泛地參與了供水服務的提供。服務合同的廣泛使用以及近期實現的供水自由化都體現了私營部門的參與。 多年來,PUB一直致力於通過研究、技術投資來實現水處理、水循環和水供應,從而以一種綜合、有效且具有成本效益的方式來滿足本國的水需求。如今,新加坡已成為國際公認的綜合水管理示範城市和新興的Global Hydrohub——全球領先的水技術商業機會和專業知識中心。 為確保充足供水,PUB必須落實「閉環式水循環系統」(Water-loop),不斷回收再利用污水及淡化海水,補充天然水資源的不足。其對水資源管理的整體方法可以歸納為三個關鍵策略:

收集每一滴水

無限水循環

海水淡化

PUB不僅要管理用水需求, 還要制定相關計劃和政策以確保在嚴旱的季節里居民也能有足夠的供水。此外,PUB還致力於降低因強降雨或海平面上升而造成的洪災風險, 以及減少自來水和污水服務中斷的情況。

PUB發展歷程

PUB閉環式水循環系統 新加坡的「四大水龍頭」 新加坡擁有強大而多樣化的供水系統,被稱為「國家四大水龍頭」。新加坡也是全球自來水水質最高的國家之一。自來水完全符合世界衛生組織制定的飲用水標準, 它可以直接從水龍頭飲用,無需進行過濾。

國內集水區

當地集水區的水源是新加坡可持續供水的支柱之一。大部分降落在新加坡的雨水都經由排水溝渠、水道和河流分別引入17個蓄水池儲存。自2011年以來,隨著濱海、榜鵝和實龍崗蓄水池的建成,集水區面積已經占據新加坡國土面積的三分之二。新加坡每年平均降雨量約為2,330毫米。偶爾,數小時的強降雨也可能相等於一個月的降雨量,這對排水管道和溝渠的容量構成挑戰。為此,PUB採取了「源頭-渠道-接收點」全方位策略,加強暴雨防治管理。它不僅在排水的管道和溝渠 (「渠道途徑」) ,也在徑流的源頭 (「源頭」) 和洪水匯入點(「接收點」)進行了布防。PUB將繼續探索可增加雨水收集的其他途徑,致力於收集落在新加坡的每一滴雨水。

新加坡17座蓄水池分布圖

新加坡的雨水與污水是通過兩個獨立系統進行收集的,確保水道不受污染:

雨水通過排水溝、河道等綜合管網引入蓄水池,經處理成為飲用水;

污水通過地下管網收集後經由新生水廠處理回用。

新加坡雨水與污水收集系統 進口水源 馬來西亞柔佛州政府與新加坡政府之間於1961年簽訂的「供水協議」已於2011年8月31日到期。根據《1962供水協議》,新加坡將繼續從柔佛州進口水,能夠保證在2061年之前從柔佛河中每日抽取2.5億加侖(約113.6萬噸)的水。

新加坡進口水源——柔佛河 「NEWater」新生水 NEWater是新加坡的成功典範。它是由處理後的廢水經過先進膜技術和紫外線消毒凈化後產生的高質新生水,有效緩解了乾旱月份造成的缺水問題,是新加坡邁向可持續供水的重要支柱。目前,新加坡的五座NEWater新生水廠可滿足40%的用水需求,到2060年,NEWater有望滿足新加坡未來近55%的供水需求。

(1)NEWater的誕生

NEWater的誕生還要追溯到20世紀70年代,當時新加坡政府在對新生水進行可行性研究。儘管最終研究結果表明新生水技術上可行,但是成本高及不確定性成為政府最大的擔憂。到90年代,膜技術的成本和性能得到大大改善,其他國家如美國也在大力推廣膜技術水處理及回收上的應用。 1998年,PUB組建了一隻團隊來測試最新的膜技術在中水回用直飲方面的應用。兩年後,PUB成功完成了一項全規模示範工程——日產水量約1萬噸。高品質新生水NEWater就此誕生。之後一系列的測試評估也驗證了NEWater是安全、可持續的水資源。PUB還邀請到來自工程、生物醫藥科學、化學及水技術領域的國際專家對NEWater進行了評估。目前,NEWater新生水已超過15萬次質量科學測試, 並達到世界衛生組織和美國環境保護署所規定的飲用水標準。 2003年,PUB面向大眾正式啟用NEWater,並首先在Bedok和Kranji建立了兩座NEWater新生水廠,同時還設立了遊客中心和水博物館來展現新加坡水資源可持續發展之旅。

新加坡NEWater遊客訪問中心 (2)深邃工程--「污水高速公路」 新加坡深隧系統(Deep Tunnel Sewerage System, DTSS)是一條長達48公里的污水高速公路,將污水輸送到新生水廠進行處理並凈化成新生水或排入海中。由於能高效率地回收全島污水,深隧系統也再次證明了科技的結合能促使有效地大規模回收污水以確保新生水的可持續供應。 DTSS的第一階段建設已完成(DTSS 1):DTSS第一階段工程於2008年竣工。其中包括從克蘭芝到樟宜, 全長48公里的污水管道, 以及一座每天可處理90萬立方米 (2.02億加侖) 污水的樟宜污水回收廠(Changi Water Reclamation Plant)。這個系統也包括了60公里長的污水連接管和兩條5公里長的深海排管。 第二階段建設將覆蓋新加坡西部(DTSS 2),計劃於2022年完成。工程包括修建一條40公里長的深隧道,60公里長的污水連接管道,以及一座位於大士 (Tuas) 的全新污水回收廠。新的污水回收廠將與國家環境局的新垃圾焚化廠毗鄰而居。兩座工廠的結合能將廢料轉化為能源,是本地首個結合污水與垃圾處理的項目。這樣一來就可以儘可能高效率的回收能源和資源,同時也讓兩座設施從中受益。 到了2025年,來自全島的家庭和工業污水,將藉助地心引力由深隧道排污系統輸送至污水回收廠進行處理。這個系統給予多方面的效益:

創造協同效應:取得高效能源和資源回收並減少工廠占地範圍

提高土地使用效益

保護環境

確保新生水的可持續供應

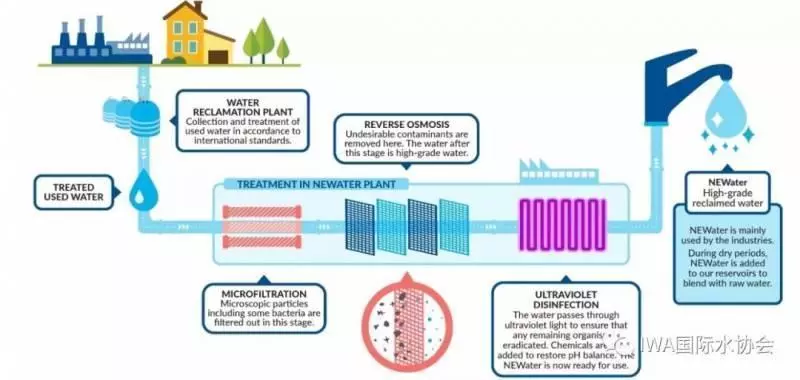

(3)NEWater新生水廠處理過程

微濾:過濾掉進水中微米級的顆粒和細菌;

反滲透:去除不良污染物,該階段出水優質;

紫外消毒:確保出水不含任何生物,並添加化學物質恢復水體酸鹼平衡。

NEWater新生水廠處理過程示意圖

(4)NEWater新生水的使用

非飲用水:NEWater新生水高度純凈,主要用於晶圓製造廠、工業區和商業大樓,作為工業及空調冷卻用途,通過專門的管網交付給工業客戶。NEWater最大的用戶是晶圓製造廠,其對用水水質的要求甚至比飲用水還要嚴格。

間接飲用:旱季,NEWater會補充進入源水庫,再經由水廠處理後配送給居民。

(5)外部評估

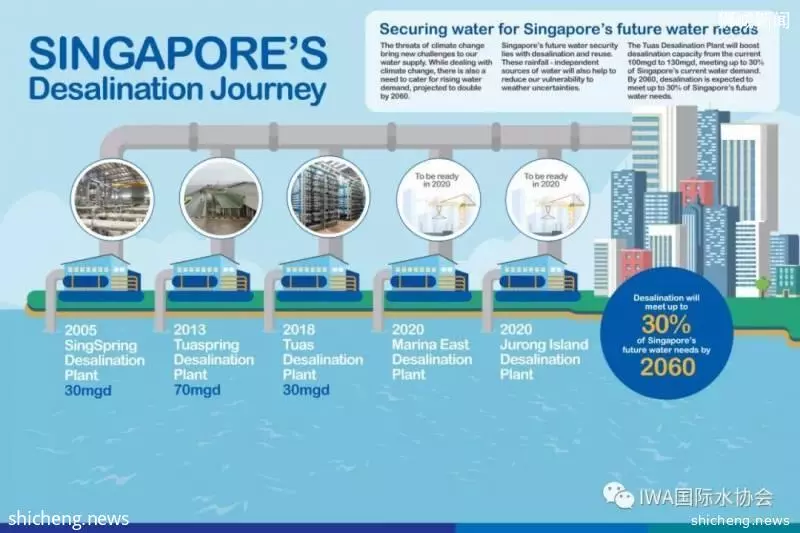

PUB每年都會對NEWater進行兩次外界評估,評估小組由工程、水化學、毒理學及生物學領域的國際專家組成。 海水淡化 由於新加坡四面環海, 所以PUB充分利用海水資源, 將其淡化成飲用水。同時,PUB也一直在探索成本更低、更高效的海水淡化技術。目前,新加坡擁有三座海水淡化廠(鳴春SingSpring,大泉Tuaspring,大士Tuas),日處理量為1.3億加侖(約59萬噸),可以滿足新加坡目前用供水需求的30%。此外,分別位於濱海東(Marina East)和裕廊島(Jurong Island)的第四家和第五家海水淡化廠也將於2020年竣工。到2060年,海水淡化有望滿足新加坡未來供水需求的30%。

新加坡海水淡化進程

(1)新加坡第一座海水淡化廠

2005年9月,新加坡正式啟動了第四個「國家水龍頭」,也是新加坡第一座海水淡化廠——鳴春(SingSpring)海水淡化廠。作為Hyflux的全資子公司,鳴春以DBOO模式(設計,建造,擁有和運營)贏得了建造新加坡第一座海水淡化廠的競標。鳴春海水淡化廠將在20年內為PUB每天提供多達3000萬加侖(約13萬立方米)的淡化水。

鳴春海水淡化廠處理流程

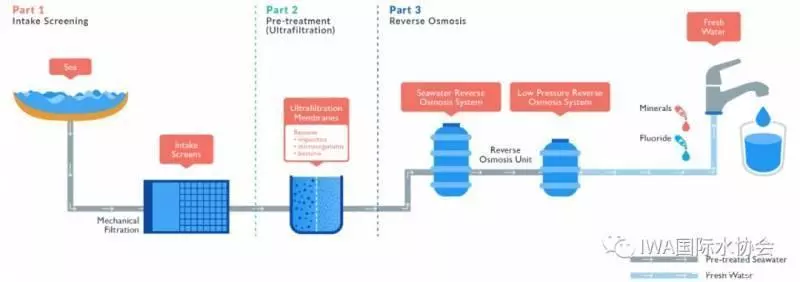

(2)新加坡第二座海水淡化廠

新加坡第二座海水淡化廠——大泉(Tuaspring)海水淡化廠於2013年正式啟動,能夠在長達25年的運營期限內為PUB每日提供7000萬加侖(約32萬立方米)的淡化水。該廠的主要處理流程包括進水格柵、預處理(超濾)、反滲透,最後出水再經過礦物補充儲存在PUB的配水庫中。

大泉海水淡化廠處理流程

(3)新加坡第三座海水淡化廠

大士(Tuas)海水淡化廠是新加坡第三座海水淡化廠,於2018年6月正式啟用,創下了新加坡的多個「第一」:

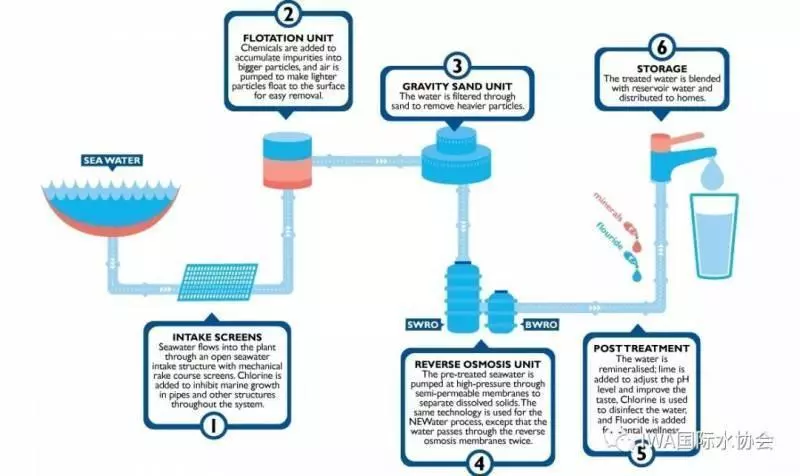

新加坡國內第一座應用先進預處理技術(氣浮+超濾)的海水淡化廠;

第一座真正意義上由PUB完全擁有的海水淡化廠;

第一座建有太陽能板的海水淡化廠(該廠有超過一半的屋頂面積覆蓋太陽能板)。

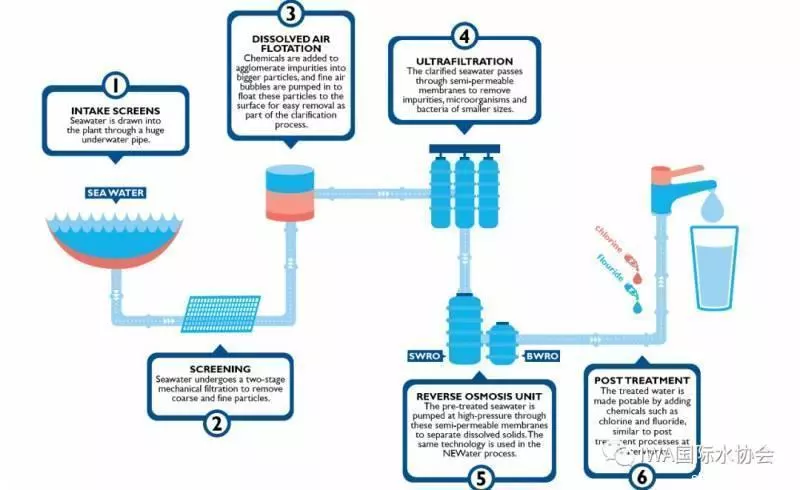

大士海水淡化廠處理流程 大士海水淡化廠處理流程主要包括進水格柵、溶解氣浮、超濾、反滲透及後處理。海水首先通過水下管網輸送到淡化廠,通過兩級格柵去除顆粒物。出水進入溶解氣浮池,該過程添加化學藥劑凝聚微小物質,並泵入微細氣泡使凝聚後的顆粒物附著於氣泡表面從而得以去除。經過氣浮處理的海水進入到超濾池,穿過半透膜去除一些微小雜質、微生物及細菌。經過預處理的海水將在反滲透作用下分離出溶解性固體物質。最後經過後處理,如添加氯和氟等化學物質,淡化海水成為了飲用水。