克勞福在平原地帶沒有看到什麼遺蹟。除了新加坡古防線,新加坡的其他古蹟主要在山上和新加坡河口處:在山上,有一塊「墓地」 和一處應該是廟宇的地方;在河口處,有一塊人工劈開、刻有銘文的大圓石。

1819 年,新加坡居民稱這座山為「禁山」(Bukit Larangan)。萊佛士的 馬來老師在自己撰寫的《阿都拉傳》 (Hikayat Abdullah) 中記載了法夸爾上 校與東姑 · 阿卜杜勒 · 拉赫曼 ( Tengku Abdul Rachman ) 的對話。阿卜杜勒是代表廖內蘇丹國管理新加坡的地方官,又稱天猛公。阿都拉記錄的這 次對話也印證了《馬來紀年》中記錄的另一次對話。那次對話的一方 是代表島上原有居民的因陀羅 · 博帕爾 (Indra Bopal),另一方是代表新來 居民的首領室利帝利般那( Sri Tri Buana ) 。東姑說,普通百姓是不能上那座古代王宮山坡的。「禁山」之所以令人敬畏,還因為那裡會發出奇怪的聲響。即使到了 20 世紀 20 年代,當地人仍相信山上有鬼魂出沒。

克勞福發現山坡兩側的「絕大部分地方」被磚頭地基覆蓋。他 在地基周圍發現了「大量」中國陶器和當地陶器的碎片,還有中國錢 幣,其年代可追溯到967年。但這些物品並不能證明早在那個年代新加坡就已經存在一個聚落了,因為這樣的錢幣在東南亞已經流通長達幾個世紀。在蘇門答臘島東北海岸,就有宋元時期的貿易港口「中國 城」,12 世紀和 13 世紀都在使用隋、唐、五代和宋時期的錢幣 ( Edwards McKinnon, 1977 )。元朝時很少鑄造銅幣,因為在中國已經開始大量使用 紙幣 ( Kuwabara, 1928 ) 。

最大的遺蹟是一處方形結構,每邊長12 米,位於靠近山坡頂端 的一塊階地上。在新加坡電信大廈附近,也就是今天的福康寧山東南端,克勞福看到一些方形砂岩石塊,酷似在印度尼西亞和馬來西亞遺址中發現的柱礎。這些石塊很可能是用木柱支撐屋頂的涼亭遺蹟。他還發現了一個圓形石堆,石堆外有一圈低矮的方形圍牆。

14 世紀的汪大淵,以及 1515 年駐馬六甲的葡萄牙官員多默 · 皮列士 ( Tomé Pires ) 都曾寫道,馬來人的王宮一般都坐落在階地丘陵上。因此,福康寧公園的遺蹟很可能是一個古代宮殿的所在地。馬來人的宮殿中常常會有一個面向百姓居住區的聽眾涼亭,在印尼語中叫「pendopo」,這個有柱子的建築也許就是這種涼亭。

克勞福得知還有另外一處階地,與這處大小相似,是一個「君 王」的陵墓。他未對這一地點做進一步的詳細記錄。那裡有一處匆忙建造的「簡陋建築」,今天我們得知那是伊斯干達王聖墓 (插圖0.10 ) 。1909 年,洛菲爾到訪此地時,發現這是一處穹頂墓地,與南蘇 拉威西島上的墓地相似,而且修建時間不會早於 17 世紀。墓地沒有發現可以確認墓主身份的碑文 ( Rou任aer, 1921: 64, 380 ) 。20 世紀初,羅蘭 · 布 拉德爾爵士發表了一張圖片,其文字說明是「新加坡伊斯干達王墓 地」(Braddell, 1982:opposite p. 57 )。圖片上一座木橋跨過一條壕溝,壕溝對面 的一排柱子形成了院子的入口,院子裡有一個方形屋頂的低矮建築。一本 1892 年的旅遊指南稱,「經木橋跨過新加普拉老城壕溝,遊客即 可進入該景點(聖墓)」( Reith, 1892: 60 ) 。

據《阿都拉傳》記載,1819 年,有泉水從山坡西側流出 ( Hill, 1962: 42 )。這泉水被稱為「禁泉」( Pancur Larangan)。傳說古時王室女眷都在這裡洗浴。根據印尼考古發現,古代浴場非常流行。有些浴場砌磚牆或石牆,還裝飾了雕像、雕刻的出水口和浮雕等藝術作品。沒有人記載 過「禁泉」遺址的情況。但英國人發現泉水後,他們修建了一條水渠,將泉水引到河邊的一個貯水池裡,就位於今天裡峇峇利路與禧街( Hill Street ) 路口附近。19 世紀 20 年代,這泓泉水為過往船隻提供了全部所需淡水。這些船不必上岸,只需派小船載著木桶,逆新加坡河而上,在貯水池裝滿淡水即可。

伊斯干達王聖墓

插圖 0.10 攝於 2010 年

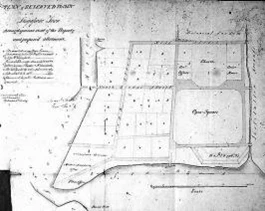

插圖 0.11 新加坡「保留地」( Reserved Plain )地圖,1827 年由愛德華 · 雷克( Edward Lake ) 繪製。地圖顯示此地左上角為船隻取水處。這一地點位於今天禧街和里峇峇利路路口。經新加坡國家檔案館允許而複製。

19 世紀 30 年代,淡水需求量超過了泉水的供應能力,於是人們到山腳下打井。打井的做法顯然切斷了泉水的水脈。

1857 年,政府已經在山坡的西面建起兩處貯水池,用來供應淡水。正因如此,北面山 腳下的一條街被稱為「登路」( Tank Road ,貯水池路),即今天的克列孟梭大道 (Clemenceau Avenue)。新加坡獨立後,這裡成為一個大型市政游泳池,也因此使這個有著七百年歷史的遺蹟保持了生機。後來,游泳池由新加坡國家公園局的福康寧辦事處接手,今天叫山麓 (me Foothills ) 。

克勞福在山坡南面發現了一片生長著古老果樹的小樹林。這是東 南亞王宮的一大特點——王宮都建有種植了果樹和花木的王家花園。這樣的園子有很多,比如在井裡汶、日惹、梭羅、巴厘島和龍目島(插圖 0.12 、0.13 )。據《馬來紀年》記載,新加坡的統治者家族來自巴鄰旁,而在巴鄰旁附近發現的 7 世紀碑銘顯示,這個統治者修建了一處人間天堂似的花園。

插圖 0.12 西爪哇島井裡汶的桑尼亞拉奇公園( Sunyaragi Garden ),建於 17 世紀,是保存最好的古代東南亞王家花園,它讓我們領略到印尼園林設計師是如何將水運用到園林規劃中的。

《阿都拉傳》也提到在福康寧山(禁山)的山腰下有一處古老的果園,裡面有形形色色的古老樹木,包括杜古、酸橙、柚子、蘭撒、 臭豆和耶林( Hill, 1960: 168 )。在 19 世紀初的新加坡,這些樹木一定非常搶眼,因為根據現代資料所述,那時山坡上很少有高大樹木。新加坡 河河口堤岸上的桃金娘屬樹木和野牡丹都是低矮灌木,大量生長在被 廢棄的空地上。因此,這處古代遺址上生長的不是原生叢林,而是二 次生長的植物。

插圖 0.13 龍目島上的馬悠拉花園( Mayura Garden )建於 19 世紀。位於印尼東部的王家花園 精美絕倫,令 19 世紀 90 年代最早發現這裡的歐洲人嘆為觀止。

《馬來紀年》里講述了一個名叫巴當 (Badang) 的大力士將一塊巨石 拋出王宮(很可能從福康寧山拋出),扔到新加坡河口的故事。正是 在河口這裡,克勞福看到一塊砂岩巨石。孟加拉亞洲學會副秘書萊德雷 (J. W. Laidlay) 描述過 1819 年 6 月發現這塊巨石的經過:「1819 年,新加坡河入海口南面的岩石地帶還覆蓋著茂密的叢林和灌木,英國海 軍僱傭的一些孟加拉水手發現了這塊石頭。」(Laidlay, 1848: 70 ) 根據阿都 拉 · 文西 (Abdullah Munshi) 所述,那塊巨石是在取石填沼澤時被發現的。那片沼澤就是今天的萊佛士坊 ( RaHes Place ) 所在地。不遠處的另一塊石 頭被「海人」(orang laut) —生活在船上的移動部落,第一章將介紹更 多關於他們的信息—稱為「劍魚頭」( Batu Kepala Todak)。他們將此石視 為宗教神物。阿都拉說:「他們的習俗是,重大協議都要在此地(石 頭處)達成,因為他們認為此石具有神力。他們還會祭拜這塊石頭, 用長幡加以裝飾。」( Hill, 1960: 145, 165– 166 )。洛菲爾則誤將新加坡古石碑( Singapore Stone ) 與「劍魚頭」混為一談,認為兩塊石頭是同一塊( Rou任aer, 1921: 33 ) 。

這塊巨石被一分為二。開成兩塊的完整巨石一般會順著直線裂開,這樣就能得到兩塊對稱的、表面相對平滑的石塊。人們開石很可能是需要平滑的表面來刻字。這塊石頭高3 米,寬 3 米,一面已經鑿刻,留下一圈凸起的邊緣。石頭內側寬2.1 米、高 1.5 米的面積上刻有 50—52 行不明文字。住在加爾各答的東方學學者普林西普 (J. Prinsep) 研究了這塊石頭的拓印圖,發現其中 40 行文字可以辨認,但開頭的 12 行文字被抹掉了。他沒有解釋為什麼會這樣,或者怎麼變成這樣的。

1843 年,這塊巨石被炸毀,因為軍方徵用此處來修建浮爾頓堡壘( Fort Fullerton) 司令部。後來這裡陸續使用過不同名稱:炮兵連、浮爾頓堡壘,以及船務總管辦公室。新加坡獨立後,又在原址上豎立新的魚尾獅紀念碑。不過,21世紀初,這個碑被向南挪動了100米。

英國軍官詹姆斯 · 洛 (James Low) 上校對古蹟情有獨鍾。他在古石被炸毀後不久才來到這裡,設法搶救出幾塊殘片。他聘請了一位華人工 匠,將這些殘片修成小塊的石板。洛寫道:「不過,這些小塊石頭上的 銘文恰好是整個銘文中最清晰的(如果『清晰』一詞在這裡真的適用 的話)。」他將三塊石板寄往加爾各答。石板於 1848 年 6 月到達目的地(Low, 1848: 65–66 ) 。

另一位官員巴特沃斯上校( W. J. Butterworth ,1843—1855 年任新加坡海峽殖民地總督)在河對岸找到巨石的另一塊殘片,地點是新加坡財 政部(也就是今天的皇后坊 [Empress Place])的游廊上。衛兵將這塊殘片 當作凳子使用。巴特沃斯命人將殘片送到他位於政府山(後來的福康 寧山)的辦公室,後來又送到加爾各答。似乎還有人找到一些殘片, 但隨後又下落不明。舉例來說,里德 ( W. H. Read) 曾「在政府官邸(今 天的福康寧)的角落裡見到一大塊碑銘殘片。但是,有一次總督去檳 城出差,在他離開新加坡期間,一些犯人因為需要石料翻修公路,擅 自撬走了這件珍貴的文物」( Rou任aer, 1921: 54)。就這樣,這塊古石的殘片 如今散落在從新加坡河到福康寧山的大範圍地區內。

1918 年,萊佛士博物館及圖書館管理委員會要求將古石殘片歸 還新加坡。加爾各答博物館同意將它們作為長期租借文物送回新加 坡。《1919 年萊佛士博物館及圖書館年度報告》稱,新加坡古石碑的 一塊殘片已經以無限期租借的方式由印度博物館受託人送回。2013 年, 在我撰寫本書期間,這塊古石殘片正在新加坡國家博物館展出 (插圖0.14 ) ,其他殘片很可能仍留在加爾各答。

1989 年,時任新加坡國家博物館館長的柯宗源先生和我一起,訪 問了加爾各答博物館的接替機構印度博物館,並向館長詢問另外兩 塊殘片現存何處。他們告知,那些殘片很可能在博物館儲藏區的某個 地方。至於殘片的具體下落,他們也說不清楚。大家不妨回想一下電影《奪寶奇兵》中的最後場景,再聯想一下藏在印度博物館儲藏區的 古石殘片。那可是一座巨大的倉庫。但願這些殘片有朝一日能夠重見天日。

插圖 0.14 新加坡古石碑上刻有很長的文字,但被軍事工程師爆破炸碎,只能估算其年代有 700— 1000 年之久。石頭上的文字與那個時期蘇門答臘島上使用的文字相近,裡面至少有一部 分梵文。新加坡國家文物局屬下國家博物館提供

在之後的 85 年裡,新加坡考古並未增添新的重要發現。山坡的頂 部原本呈錐形,19 世紀 50 年代後期修建福康寧要塞時被推平。雖然山頂地帶可能藏有大量遺物,但一直沒有發現文物的報告。1928 年,要塞被拆除,人們修建了一個占地7 英畝(3 公頃)的水庫。在施工過程中,發現了一批金首飾,其中包括一個臂環、一批耳飾,以及一枚設計獨特的指環。這批遺物被發現的深度為10 英尺(3 米),在原有的地表下(即山頂被推平之前的深度,見第五章)。