我從韓國交換回來後的這個學期課的確很多,有13門,快趕上大一大二的時候了。其中我最喜歡的一門課是二學位英語專業的必修課——英語國家概況,輔修生只用學I(英國、愛爾蘭、紐西蘭),英專學生下學期還要學II(美國、加拿大、澳大利亞)。雖然這個學期老師沒有講新加坡,因為英語在新加坡雖然是四門官方語言之首,但其在新加坡國民中的地位只相當於Second Language而不是First Language(Mother Tongue),因為國民的第一語言(母語)主要是漢語、馬來語或泰米爾語,但英語在新加坡的重要性肯定是高於中國的。不過,我所在的小組選擇了新加坡作為小組論文「抗擊新冠肺炎措施」的主題,個人覺得我們寫得還不錯(感謝靠譜的隊友子婷、可菁和俏凝師妹。特別是前兩位,和我是到現在為主為數不多堅持把英語二學位修下來的戰友,再次感謝你們)。所以這一期我給大家分享一下新加坡的獨立歷史。

新加坡於1965年8月9日從馬來西亞聯邦獨立

新加坡的官方語言為英語、漢語、馬來語、泰米爾語,但國家格言和國歌都是以馬來語寫成

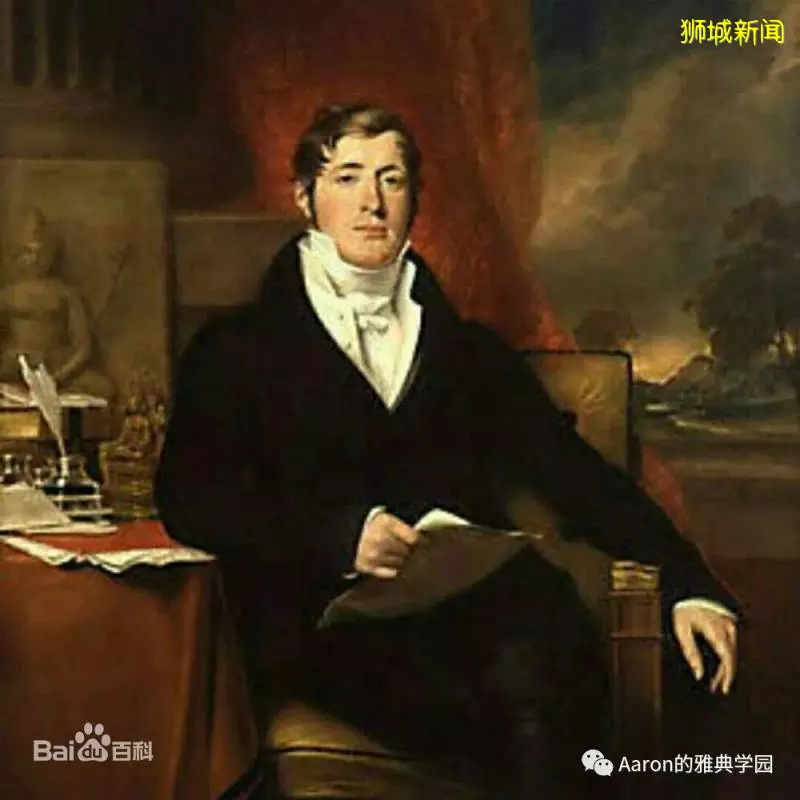

位於馬來半島最南端的新加坡其實是一個島國,與馬來西亞隔著一灣淺淺的柔佛海峽(Johore Strait)(怎麼莫名想起余光中《鄉愁》),南隔新加坡海峽與印度尼西亞隔海相望,扼守著交通要道馬六甲海峽。新加坡在1819年英國人東印度公司史丹福•萊佛士(1781-1826)登陸之前屬於馬六甲王朝的一部分,但其戰略價值並沒有被挖掘出來。萊佛士為新加坡的開闢建設和長遠規劃做出了相當多的努力,並立下不朽的功績,讓新加坡從一個落後的小漁村發展成為世界上重要的商港之一,至今被新加坡人民所銘記,新加坡許多的建築物、私人機構、街道和百年名校都是以他的名字命名,比如萊佛士設計學院、萊佛士廣場、萊佛士書院、萊佛士醫院、萊佛士酒店和萊佛士網絡超市、史丹福路等。

到19世紀末,新加坡在英國統治下獲得了前所未有的繁榮,貿易額比之前增長了八倍。一戰結束後,英國在新加坡斥資五億修建了一個海軍基地。作為「東方直布羅陀」(邱吉爾語),新加坡是英國皇家海軍艦隊在遠東的重要基地,不過只是在有需要的時候艦隊才遣航過來。可以說,新加坡自被殖民之日起就與英國有著緊密聯繫,新加坡也是大英國協的重要成員國之一。

大英國協是大英帝國解體後英國為加強同前殖民地國家合作的產物,現有54個成員國(馬爾地夫於今年2月重新加入)

新加坡的各方面都體現著英國的影響。首先在政治制度上,大英國協國家大多採用「威斯敏斯特體系」的政治體制,即內閣制、議會制、單一制、兩院制、兩黨制、單一選區多數決制、全國統管的中央銀行、彈性憲法。在社會規定上,新加坡也採用英國的普通法系和靠左行駛等習慣,當然還有英語的普及。但新加坡獨特的地方在於,議會是一元制,政黨制度上是典型的一黨獨大制(類似日本的自民黨,墨西哥的革命制度黨,柬埔寨的人民黨長期執政),這與新加坡的另一特點分不開,即它是世界上唯二的以華人為主體的國家之一(另一個就不用說了吧hh)。

可以看到,新加坡人口中華人占比超過七成,大多是晚清下南洋的勞工後代。以新加坡「第一家族」李光耀家族的第一代,新加坡開國總理李光耀(1923-2015)為例,他的祖籍是廣東梅州大埔縣(著名僑鄉),是客家人的後代。所以李光耀的母語並不是普通話,而是粵語,他直到32歲才開始學習普通話。而李的祖父李雲龍(亮劍亂入)在李光耀小時就送他到英文學校接受英式教育,這對他的思想產生了重要影響。此外,他小時因為和馬來人打交道多的緣故也精通馬來語。

幼時的李光耀

1941年,日本向英國宣戰,在「馬來虎」山下奉文的指揮下,以迅雷不及掩耳之勢以少勝多占領了馬來亞和新加坡。李光耀在日治時期學習了日語,並在通過日語考試後在日軍參謀部當翻譯。

「馬來虎」山下奉文(1885-1946),他在占領新加坡期間策劃了針對華人的「新加坡大屠殺」,1946年在馬尼拉被處以絞刑

二戰結束日本投降後,英國重新占領了新加坡。李光耀也獲得了大英帝國女王獎學金赴英留學。他在倫敦政治經濟學院就讀三個月後轉到劍橋大學學習法律。於1949年畢業,獲得「雙重第一榮譽學位」,1950年6月在倫敦獲得執業律師資格。李光耀在英期間加入了爭取馬來亞(1963年改名為馬來西亞)獨立的「馬來亞論壇」,他於1950年8月回到新加坡從事律師工作。

1952年,李光耀因為代表罷工的郵差與政府談判而名聲大噪,他在工會中建立起了聲望,為未來步入政壇打下基礎。

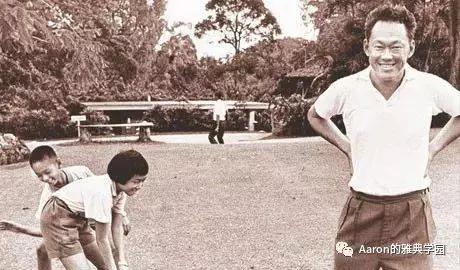

30多歲時的李光耀和大兒子李顯龍(現任新加坡總理)和女兒李瑋玲留影

1954年,李光耀聯合留英新加坡華人、左派學生和工會領袖成立了人民行動黨並參加了第二年舉行的殖民地選舉。在這次選舉中,李光耀成功當選議員,開始與馬來亞共產黨林清祥等人合作尋求新加坡的自治地位。馬來亞共產黨在日治時期堅持領導人民參與抗日游擊鬥爭,再加上其左派屬性,在當時受到了廣大工人階級群眾的歡迎,是影響力最大的政黨。

1959年,在英國「去殖民化」的政策下,新加坡自治邦成立。在冷戰的背景下,英國自然不會同意把政權移交給共產黨,更放心李光耀這樣有親英傾向的領袖。於是,李光耀成了英國和馬共雙方拉攏的對象,他既親英,又關注勞工階層利益。當時吸收了馬共的人民行動黨在自治邦政府的首次選舉中成為立法議院第一大黨,由李光耀出任自治邦政府總理。此後,李光耀一直希望與馬來亞聯合邦合併成立「馬來西亞」,從而為新加坡經濟發展提供保障。他還希望借馬來亞之手剷除人民行動黨的馬共勢力,與馬共決裂,自立門戶。雙方最後在1961年分道揚鑣。

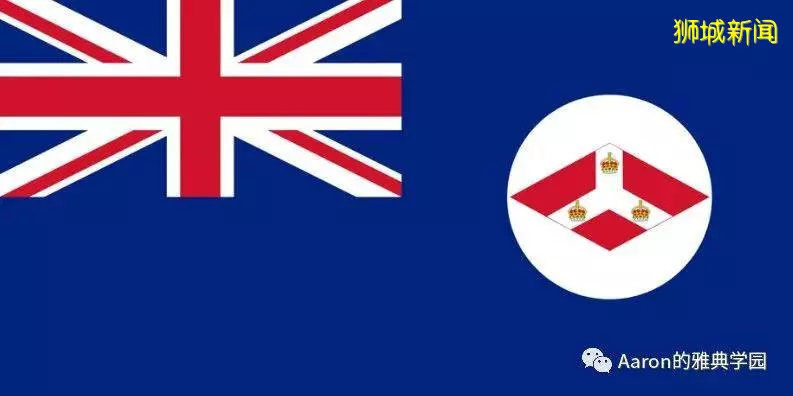

1959-1963年新加坡仍然是英國領土的一部分,但是實質上獨立

1963年,李光耀與馬來亞聯合邦首相,馬來西亞國父東姑阿都拉曼達成協議,新馬合併。新加坡以獨立城邦的形式加入馬來西亞,成為新加坡州(這就是星州這一新加坡別稱的來歷)。英國作為這兩個前殖民地的宗主國是樂見新馬合併的,因為東姑阿都拉曼是反共的,這符合英國的立場。此外,由馬來亞而不是英國來保障新加坡的安全可以大大節省駐軍費用。新馬合併對同一時期獨立不久,靠近蘇聯的印度尼西亞蘇加諾政府也能夠形成掎角之勢。

東古·阿卜杜勒·拉赫曼,簡稱東姑阿都拉曼(1903-1990),馬來西亞國父,曾任英屬馬來亞首席部長、馬來亞聯合邦首相、馬來西亞首相

馬來西亞林吉特正面人物均為東姑阿都拉曼

常言道「一山不容二虎」,李光耀的政治野心是追求成為馬來西亞首相,而不僅僅是新加坡州總理。但在馬來人占人口絕大多數的馬來西亞,馬來人是不可能讓一個文化習俗都異於他們的華人當選首相統治他們的。東姑及其所在的執政黨馬來民族統一機構(簡稱巫統,也是在馬來西亞長期執政)認為,馬來人作為馬來西亞聯邦人口的絕大多數地位至高無上,應當在政治上占絕對主導地位。也就是說,他認為馬來西亞是馬來人的馬來西亞。但李光耀認為,不論是華人、馬來人還是印度人,都是馬來西亞公民,都應當擁有平等的權利,公平競爭。也就是說,李光耀認為馬來西亞是馬來西亞人的馬來西亞(戴高樂:我才是這句話的發明者!)。

雙方基於這一分歧展開了鬥爭。巫統支持其在新加坡勢力的競選,以求擊敗人民行動黨。人民行動黨則直接參與馬來西亞聯邦政府的選舉,以求直接掌控中央政府。此外,宗教信仰、語言文化、生活習俗都相去甚遠的馬來人和華人在馬來西亞爆發了兩次衝突,雙方都損失慘重。兩黨就新加坡的納稅比例問題也遲遲達不成協議。李光耀還提出了一個令中央政府無法接受的條件:即中央政府制定的國防和外交政策都要與新加坡州商議。作為一個聯邦制國家,馬來西亞的各州擁有較大權力,但是國防和外交大權仍然屬於聯邦政府,這是不可妥協的。雙方的矛盾越積越深,這一切都為新馬分裂埋下伏筆

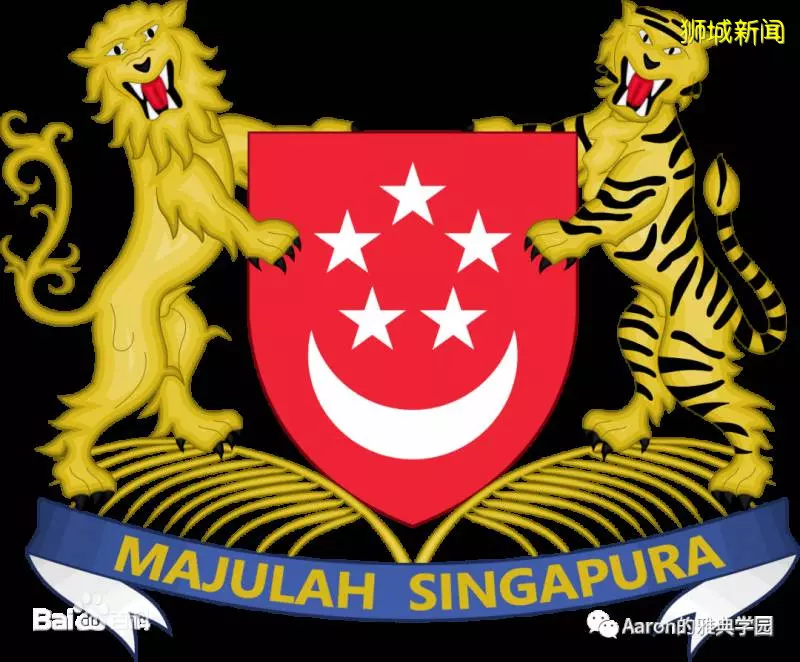

1965年8月8日,馬來西亞國會在巫統執政聯盟為主導下緊急修改憲法,以126票贊成,0票反對的結果將新加坡踢出聯邦。新加坡被迫在次日宣布獨立,以尤索夫·賓·伊薩克出任首任總統,李光耀出任首任總理。李光耀在得知新馬分裂的消息後落淚,但他仍然決定在新加坡國徽中保留馬來虎的標誌,以顯示新加坡和馬來西亞的特殊關係。

左側金色的魚尾獅代表新加坡,右側帶有黑色條紋的金虎表示馬來西亞

尤索夫·賓·伊薩克(1910-1970),馬來人,是新加坡首任總統,他的頭像唄印在新加坡元的正面

但是馬來西亞萬萬沒有想到,被自己親手踢出去的新加坡在李光耀、吳作棟、李顯龍三代領導人的治理下成為了已開發國家。新加坡是為數不多的後發已開發國家之一(亞洲的已開發國家只有日本、韓國、新加坡、以色列、賽普勒斯,發達地區為我國港澳台地區),新加坡在特色的威權主義統治下取得了驕人的發展成果,成為「亞洲四小龍」之一。而作為「亞洲四小虎」的馬來西亞卻落後於新加坡,並在1997年亞洲金融危機中一蹶不振,被新加坡遠遠甩開。