新加坡是世界級「平衡大師」,從國內各族權益到國際關係,沒有一項不能平衡。現在,新加坡又開始玩平衡了,平衡的目標是語言。

熟悉新加坡的人都知道,新加坡的語言亂得一塌糊塗。一位純正的新加坡人說話時會摻雜華語和英語,有時夾著馬來語。搞得中國人似懂非懂,英國人有點能懂,純正的馬來西亞人不一定都懂。

這一情況全部都是由政府造成的,因為新加坡的人口中,75%是華裔,14%是馬來裔,以及其他民族。

新加坡政府非常了解「禍從口出」的含義,畢竟國小,人多,忌諱也多,所以這些年一直在平衡各種語言的使用,把英語、馬來語、華語以及泰米爾語都設為官方語言,體現出新加坡政府的良苦用心。

華語在新加坡一直舉足輕重,但在新加坡建國之初是限制華語使用的。

因為當時新加坡被馬來西亞「遺棄」,占總人口75%的華裔很容易壓制馬來裔和其他民族,而鄰國馬來西亞還在為新加坡供給食物和飲水,大馬人絕不會旁觀馬來裔在新加坡受欺負。

當時世界經濟主流是通用英語的歐美國家,所以為了搭上經濟發展的快車,平衡國內各族裔地位,新加坡選擇大力推廣英語,以此來弱化華語的使用,並將馬來語和泰米爾語共同設為官方語言。

聰明的新加坡如願成為經濟已開發國家,可是英語也不是新加坡人的最終訴求,新加坡需要的是雙語應用。

70年代末,新加坡與中國接觸發現,中國是個潛力巨大的市場,75%的華裔讓新加坡比其他東南亞國家更具優勢。

這時新加坡政府發現,之前推廣英語對當地華人來說猶如一場災難,30年時間讓當地華語出現斷層,以至於新加坡政府開啟「講華語運動」,李光耀都出面分享自己學習中文的心得和體會。

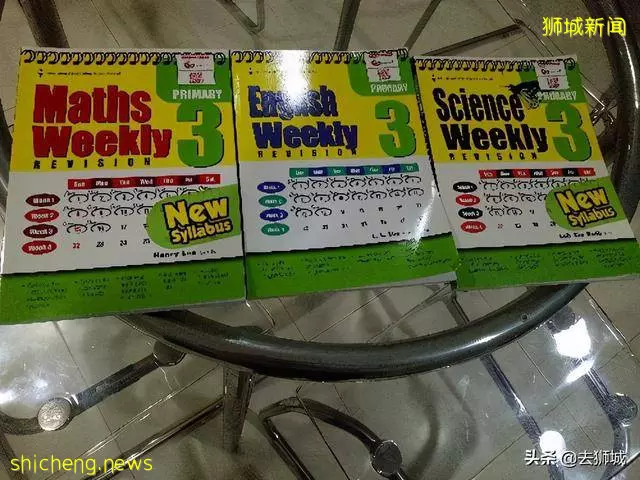

隨後,新加坡的各大學院推出中文系,民間出現孔子學院及華語教學的機構。

不過,由於新加坡教育質量相對優越的國際學校主張英語教學,這讓新加坡的孩子們更多地掌握英語而弱化其他的語言。

一項數據調查顯示,新加坡國內48%的人在家庭中使用英語,增長趨勢明顯。

10年間,英語在華人家庭中的地位取代華語,使用率達到47.6%,華語使用率才40.2%;

馬來語在馬來裔家庭的使用率從82.7%下降到60.7%,英語使用率從17%上升到39%;

英語在印度裔家庭的使用率從41.6%上升到59.2%,泰米爾語已經弱化為第二語言。

5-14歲的新加坡孩子中,華裔使用英語比例達到80%;馬來裔使用英語比例達到60%,只有老人更頻繁地使用本族裔的語言。這對新加坡來講,「平衡」已經發生傾斜。

隨著亞洲經濟發展,中國市場對世界經濟的影響越來越大,新加坡還是希望大家能夠實現雙語應用,推廣華語應用成為重點。

前兩年李顯龍在「講華語運動」40周年的慶典上提出建議,現在新加坡父母在家裡的時候可以經常用華語跟小孩子溝通,潛移默化之間,讓孩子掌握華語這門語言,保持孩子的雙語優勢。