新移民在新加坡落地生根

共創新加坡為善良之都

「在我們做慈善的過程中,接觸到了許多新移民。幾十年前,我就加入華源會、天府會助力新移民融入新加坡。在這個過程中,我們目睹了許多辛酸和坎坷。

我認識很多陪讀媽媽,從中國漂洋過海來到這裡,丈夫在中國負責賺錢,而妻子則陪著孩子留在新加坡,只有等到丈夫空閒時才會過來,一家才能夠團圓。

很多人不了解新移民,其實我們也是新移民,我的祖父是南安人,是從福建來新加坡的。我們很歡迎新移民融入新加坡,很多人忘了中華文化,我們其實也是中華文化。」

-- 善濟醫社義務執行主席卓順發太平紳士

一個人做一次慈善容易,但堅持做一輩子,實屬不易。卓順發把慈善做到了極致,他不以善小而不為,很多時候都是在默默的做著好事,幫助身邊的人。他曾購買《風中少林》票卷,請300名來自中國的陪讀媽媽和他們的孩子觀賞;為客死異鄉的外籍人士處理後事,支付醫藥費。為感謝卓順發對新移民所做的貢獻,他於2010年榮獲新加坡華源會中國新移民總會頒發「新移民之友」獎,2015年榮獲新加坡天府會傑出貢獻獎。

新加坡

一個多元文化的國家

新加坡作為一個多元文化、多民族的國家,自其獨立以來就吸引了來自世界各地的人們前來定居。新移民在這裡面臨著一系列的挑戰,從適應新的文化和社會習慣,到面對語言障礙和經濟壓力,這些都是在適應新生活中不可忽視的現實。然而,他們迎接這些挑戰,只是為了給下一代更好的未來,他們背井離鄉,漂洋過海來到新加坡。

新加坡新移民面臨的挑戰

新加坡新移民在融入社會的過程中也面臨著一系列的挑戰。

新加坡政府承認四種官方語言,即英語、馬來語、華語(屬現代標準漢語)以及淡米爾語,其中馬來語被定為「國語」,全國的通用語則為英語。然而,語言不同會成為新移民在與本地居民交流以及學校、工作場所和社區適應中所面臨的挑戰。儘管政府為新移民提供了語言培訓機會,但要完全掌握一門新語言並適應新的語言環境需要時間和努力。

其次是文化差異,不同國家和地區都有著獨特的文化和習俗,而在新加坡這個多元社會中,文化融合需要每個人都了解各種各樣的文化習慣。對於新移民來說,面對新的社會規範和習俗可能會感到困惑和不安。從慶祝節日到社交禮儀,這些文化的差異都需要他們逐漸理解和適應。有時候,這種文化衝擊會讓新移民產生身份認同上的掙扎,他們感覺自己處於兩個文化之間,不斷尋找著屬於自己的定位。

新移民的付出與貢獻

儘管面臨著這些挑戰,新加坡新移民們依然堅持著留在新加坡的夢想。他們希望通過自己的努力和奮鬥,為自己和家人創造更好的生活條件。新移民的付出和貢獻,也使得新加坡這個多元文化社會更加繁榮和多彩。

新移民在社會、經濟和文化方面都做出了巨大的貢獻。他們為新加坡帶來了新的技術、新的商業模式和新的文化藝術,豐富了這片土地的多元性。在醫療、教育、科技等領域,許多新移民都成為了行業的佼佼者。他們的努力和才華使得新加坡成為了一個全球化的城市,充滿著機遇和活力。

在融合方面,新移民們也在努力適應新的生活,逐漸融入社會。許多新移民積極參與社區活動和義工工作,與本地居民建立了友誼,增進了了解和互信。他們也保留著自己的文化傳統,與新加坡本土文化相互融合,共同創造了多元文化的融合畫卷。

善濟醫社義務執行主席卓順發太平紳士的祖父是從福建南安來到新加坡的。這使他對新移民的理解更加深刻,珍惜生命 感恩生活,竭盡全力幫助新移民。他對新移民的尊重和支持,體現了新加坡作為一個接納多元文化的國家的開放和包容。他參與華源會、天府會等本地協會,幫助更多新移民融入新加坡社區。

善濟醫社秉承著5大文化價值觀:寬容、大愛、慈悲、感恩和奉獻及善濟的信念。有國才有家,家和萬事興,善與國同在,濟與民同心。配合國家建設、創造和諧社會。取之社會,用之社會。發揚華族互助優良傳統,以慈悲為懷的崇高宗旨,不分種族、宗教和國籍,在全島14間分社為社會大眾提供免費傳統內科問診、低收費的藥物、推拿理療及保健護理服務,繼續服務社會、讓更多社會人士受惠。

在過去的9年中,善濟醫社總共看診人次達305萬;施藥帖數高達597萬。善濟醫社計劃未來5年繼續擴大服務,預計可達到250萬看診人次,以及480萬施藥帖數。

善濟醫社藉助中醫,大力推行「寬容、慈悲、大愛、感恩和奉獻」的價值觀,促進和諧新加坡,同時採取了如:10元捐助,還提攜年輕一代與善濟的共襄善舉,習慣行善,也鼓勵更多人士參與行善,多次組織義工團隊,也接納所有善心人士的參與,讓善可以發揮更大的互助能力,同時還協助新移民圓滿地融入本地文化,以「尊敬的信念、尊敬的方式、尊敬的態度、尊敬的行為」為更多需要幫助的人服務,並將這種精神也融入到醫社所有人的日常生活中來,讓更多的人受益。

善濟感謝義工們的善良奉獻

有意參與慈善的朋友們,歡迎加入善濟義工的大家庭,獻上您的愛心與光明正能量。

有意加入的朋友,請聯繫

蔡文 9866 5766

慧慧 9272 7582

大愛不分國界

通過善濟融入本地生活

善濟醫社主席卓順發透露,近年來通過善濟服務的新移民越來越多,這也正符合他推崇的「大愛不分國界」的理念。卓順發說,追溯歷史,善濟也是由當初的新移民創辦,善濟醫社在提高大家對保健養生的認識,享受幸福生活的同時,更提倡五大文化價值觀,寬容、大愛、慈悲、感恩和奉獻,配合國家建設,不分種族和宗教,創造和諧社會。善濟既服務所有人,也歡迎所有人到善濟行善積德,造福大眾。

「新移民通過善濟服務,本身就是一種融入本地的方式。大家都生活在新加坡這片土地,不分你我,有國才有家,家和萬事興,善與國同在,濟與民同心是我們的宏觀理念。」

卓順發也以自己為例,闡述大愛不分國界的理念。他在事業巔峰期淡出商界,投身公益和慈善事業,服務大眾。

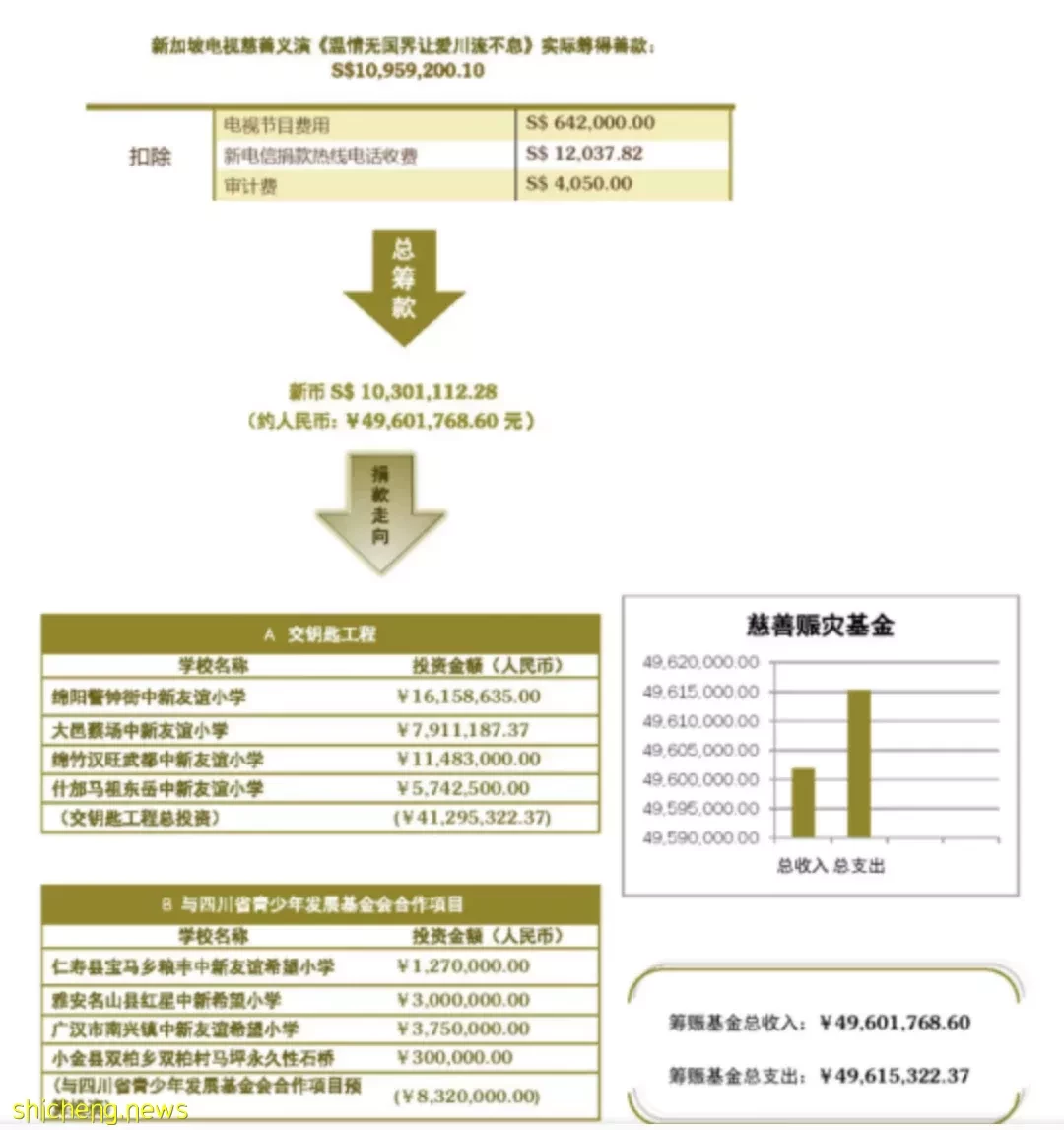

在 2008 年中國四川汶川發生大地震後,我和幾位好友包括楊木光議員在新加坡發起《讓愛川流不息》電視賑災籌款活動,籌得 1000 萬新元的善款支援災區。這筆善款幫助災區籌建七所「中新友誼小學」及一座橋,分別為綿陽警鐘街中新友誼小學、大邑蔡場中新友誼小學、綿竹漢旺武都中新友誼小學、什邡馬祖東嶽中新友誼小學、仁壽縣寶馬鄉糧豐中新友誼希望小學、雅安名山縣紅星中新希望小學、廣漢市南興鎮中新友誼希望小學及小金縣雙柏鄉雙柏村馬坪永久性石橋。每年讓上萬名新生獲得求學、獲取知識的機會,也了解慈善與奉獻,感恩回饋,加強中新友誼的長存。

很多人問他做慈善得到什麼,他說幫助別人自己就開心,「在善濟,能解決病人問題,幫助他們減輕病痛和負擔,就是給我最好的回報和鼓勵。」

作為新移民團體顧問,卓順發還不遺餘力地幫助新移民融入本地。鑒於此,他先後在2010年和2015年獲頒華源會「新移民之友獎」和天府會「傑出貢獻獎」。

卓順發自2008年擔任善濟醫社主席以來,帶領管理團隊積極發展醫社,員工從起初的4名發展到現在100多位。

近年來,通過善濟平台,參與慈善服務的新移民不少,大家一起傳承愛心和文化。

大愛之國

善良之都

作為新移民,很多人在踏上新的生活旅程時,深知自己曾經面對的困難和挑戰。因此,他們對於其他有需要的人的處境更具同理心,更富有共鳴。這種共鳴激發了他們參與慈善活動的願望,希望能夠藉助自己的力量為社會做出積極的貢獻,幫助那些面臨困境的人們重拾信心和希望。

除了一些新移民積極參與善濟醫社的義工外,他們也捐贈善款給善濟醫社。支持善濟的慈善事業。在善濟醫社,每樂捐$10新幣就可以幫助到一個低收入家庭來善濟醫社免費拿藥看診。善濟同樣希望更多善心人士來參與行善,共襄善舉。

慈善乃中華文化五千年的傳統美德,而善濟醫社正是以這份美德為引領,成為了新加坡社會的一道靚麗風景線。