早晨起床前瀏覽第6期《讀者》,讀到尤今的《海底針》。這是篇寫夫妻情的文字,讀到文章最後,我們才明白「海底針」的含義——

他一面縫,一面嘆氣:「唉,結婚前,只需要縫補一個人的衣服;結婚後,反得縫綴兩個人的衣服!」嘆氣歸嘆氣,針起針落時,他還是不忘當個「賣瓜的老王」:「你呀,找個像我這樣的丈夫,可比海底尋針還要難!」

「是是是!」我趕快點頭附和,一副千依百順的賢良妻子相,「下輩子我要做個蛙人,潛入海底去尋你!」

《海底針》算得上一篇美文,美在文中的情感,美在首尾的景物描寫。讀這篇美文,我聯想起《浮生六記》,聯想起《幹校六記》。

尤今的作品我讀得很少。

知道尤今,是好多年前在《語文報》上讀到她的《百褶裙》。在一篇短短的文字中,作者無比細膩地描寫出了兒童複雜、微妙的心理變化。那種懷念百褶裙的心情,經歷過艱難歲月的人們或許都曾有過,尤今把許多人的共同心理體驗細緻入微地表現了出來。

提及一位作家,我們總會想到他(她)的作品,這件作品或許是大部頭的,或許是短得不能再短的超短篇。比如,提及曹雪芹,我們會想到《紅樓夢》;提及路遙,我們會想到《平凡的世界》;提及孟郊,我們會想到《遊子吟》;提及尤今,我首先想到的就是這篇《百褶裙》。歸根結底,作家要靠作品說話,如果讀者想不起作家的作品,那是作家的悲哀。前年,編寫《晨讀時間》叢書時,我將我喜愛的《百褶裙》選入了六年級上冊第十一周「與成長會晤」。

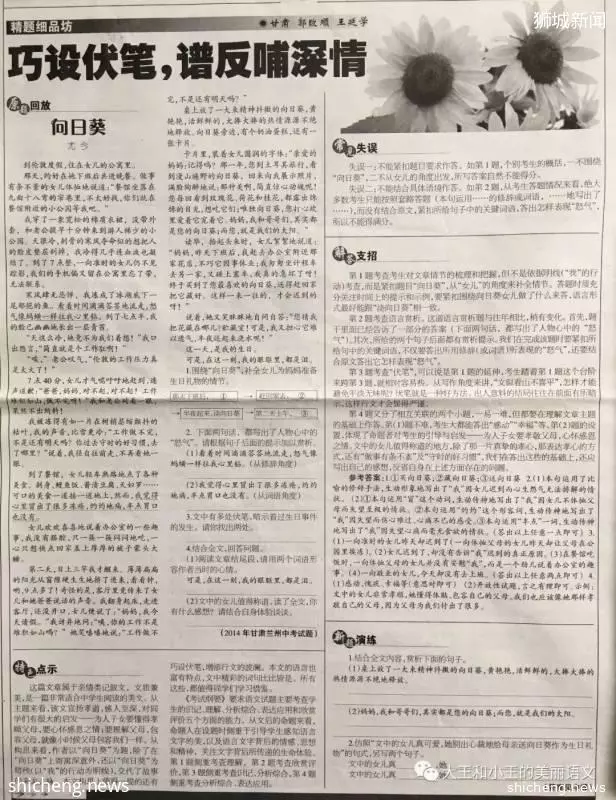

2014年,蘭州市中考語文試題的現代文閱讀,選用了尤今的《向日葵》。從此以後,不少的中學生知道了尤今。尤今的名字,貌似更多跟「向日葵」聯繫了起來。中考結束,《語文報》中考版編輯跟我約稿,讓我就這篇現代文閱讀寫點分析文字,然後將尤今與龍應台放在一起,編一版對比閱讀稿。當年10月的《語文報》中考版,用兩個版面刊出了跟尤今相關的閱讀:《巧設伏筆,譜反哺深情》《女性作家的細膩情懷》。記得當時擬題時,我瀏覽了尤今博客中不少的文章,最終選用了《嫌疑犯》;閱讀了龍應台《孩子你慢慢來》,選出了《讀〈水滸〉的小孩》。

今年寒假,我們一家人去新加坡,感受了已開發國家的物質文明和精神文明,回來後寫了《新加坡風光》。這篇印象記是近期「大王和小王的美麗語文」公眾號閱讀人數較多的一篇,遠遠超過同期所寫的《參觀巴金故居》《曼谷之行》《香港有個淺水灣》。看來,更多的人還是嚮往新加坡風光。可惜,在新加坡的幾日,我從未想過新加坡有個女作家叫尤今。

百度的「尤今」詞條,開頭這樣介紹尤今的經歷——

在父母親的薰陶下,自小便養成了良好的閱讀習慣。八歲時,舉家南遷,自此以後,在新加坡落葉生根。

痴愛以方塊字鑄成的那個世界,日夜不斷地浸濡於文學的天地里,小學尚未畢業,便已遍讀中國大部分古典名著。

小五那一年,向報館的「學生園地」投出了此生第一篇作品《我想做個小小童話家》。

此文刊出後,一生一世便與創作結下了不解之緣。

聰明的你,從尤今的經歷中你有何發現?