1965年新加坡建國初始,開國之父李光耀就提出了「居者有其屋」計劃(Home Ownership Scheme),鼓勵人民擁有自己的政府組屋。

政府成立了專門的職能機構——建屋發展局(Housing andDevelopment Board)來負責新加坡住房規劃、建設和管理,為低收入者提供廉價住房。

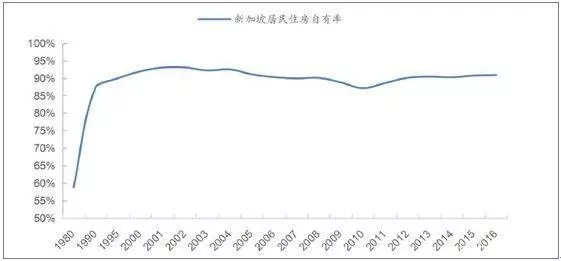

建國30 年後,新加坡居民住房自有率就已達到90%。2005 年,新加坡人均住宅面積達到25 平方米,有80%以上的新加坡公民住進了政府組屋。

然而,新加坡的私有住宅價格卻是年年攀升!

據國際物業顧問世邦魏理仕(CBRE)的《全球生活報告》顯示,新加坡以87萬4400美元的平均房價排名全球第二;僅次於均價為120萬美元的香港。

這份報告對從巴塞隆納到伯明罕,全球35個城市的私人住宅市場進行了調研。

整體來看,亞洲市場表現強勁,占去前十名中一半的名額。在香港之後是新加坡(87萬4400美元),然後是上海(87萬2500美元)。

2008年全球金融危機爆發之後,美聯儲實施QE政策,導致大量資金湧入新加坡樓市。外資和外國人的湧入,推動新加坡房價持續飆升,一躍成為亞洲房價第二高的城市。

2009年開始新加坡實施樓市管控,政府規定借款人每月按揭還款額不得超過收入的60%,同時對房屋交易徵收高額印花稅。

管控措施之後,新加坡房價在2013年見頂,隨後便開始長達近四年的下跌,直到2017年三季度又開始重回漲勢。

於是2018年,新加坡政府趕緊採取更嚴格的房市調控政策:個人額外買家印花稅(ABSD)稅率提高5個百分點,貸款比率(LTV)收緊5個百分點。

也就是說:新加坡公民購買首套房時免除印花稅,但在購買第二丶第三套及更多套私宅房子,分別需付額外12%和15%印花稅;對於永久居民,購買第一丶第二及更多套房子,分別需付額外10%和15%印花稅;外國人和實體購買房子時,一律需付額外20%印花稅。

儘管降溫措施帶來一定程度上降低了市場中對於私宅的需求,但,新加坡的房價依舊貴呀~

以新加坡目前的房價計算,一位月薪約8000新幣的白領,需要12年左右的時間才能買到位於市中心附近60平方米(650平方英尺)的公寓。

非要找點心理安慰的話,也只能看看香港:

同一個人在香港想要買類似地區,類似大小的公寓,需要不吃不喝22年……

新加坡已經比香港好上10年了……

根據瑞銀UBS的報告,新加坡的住房市場仍然屬於「合理估值」,因為其整體房價自2012年以來一直保持在相對持平的位置。

不像其他城市的住宅市場,如香港,慕尼黑,多倫多,溫哥華,阿姆斯特丹和倫敦等,存在著較大的泡沫風險。

小編表示,自己十年的工資恐怕只夠在新加坡買一個廁所。

小夥伴們,你們怎麼看~

?