位於廣東民路的九龍堂落成於1928年,鑲嵌在建築入口右手邊的捐款碑記上,位列第四的捐款者很特別,是兩個並列的名字——翠龍、漢河,捐款金額高達2100元。不同於其他出生於原籍的創辦人,這兩位捐款人是親兄弟,哥哥林翠龍(常寫作萃龍,1891~1957)與弟弟林漢河爵士(1894~1983)出生於新加坡富裕閩商家庭,是海峽殖民地知名的醫生,也是活躍的英籍華族政治人物。

紅框所示為九龍堂碑記中林翠龍、林漢河兄弟捐款記錄

林漢河年少便以成績優秀小有名氣,中英文報道稱其為「加東林清沙的兒子」。林清沙原籍思明縣前頭社(即廈門),是土地拍賣會的常客,不到而立之年已是大地主,將兒子送入英校接受教育成為專業人士,維繫著華人社交與宗親網絡。林萃龍和漢河兩兄弟繼承家族網絡,成為九龍堂的創辦人和捐款人,在前堂供奉從元祖到父親的四代五尊神主牌位。

思明藥房的林家兄弟

林漢河在新加坡的政治活動與社會聲望,常常讓人忽略他作為醫生的正職。事實上,1920年從英國返回新加坡後,他在海山街開設思明藥房行醫。「思明」二字源於林家的原籍思明縣,兩兄弟以此為名在檳城和新加坡兩地行醫。

林萃龍與漢河兩兄弟的教育經歷相似,均先就讀於聖安德魯教會學校和萊佛士學院,再進入英皇愛德華七世醫學院學習。本地媒體提及林漢河曾在崇正學校學習,推測兩兄弟均有一定華文基礎。兩人教育的不同之處是,林萃龍於1913年以優異成績獲得林文慶獎章畢業後,即前往檳城地方醫院擔任助理外科醫生,1914年創辦思明藥房,從此定居檳城,成為當地兒科聖手。

林萃龍醫生(圖源:《林蒼祐評傳》)

林漢河在醫學院學習兩年後,於1912年6月26日前往倫敦接受私人教習輔導,1913年進入愛丁堡大學皇家醫學院深造,1918年獲得醫學學位後曾在聖安德魯執業,1919年受聘為北德文普通科醫院的住院醫師,後為合眾輪船公司聘為駐船醫師,1920年返回新加坡執業。

林家兩兄弟除了在醫學領域卓有成就,皆有積極外向的性格,樂於參加社會活動,勇於為社群發聲,成為海峽華人參政的典範。林萃龍是檳城輔支社、醫生公會的創辦人之一,曾擔任海峽英籍華人公會及中華體育會主席,受聘為海峽殖民地總督諮詢局、檳城華人參事局、執照局等機構的議員,1937年受封為太平局紳。

林漢河醫生(圖源:網際網路)

林漢河從小喜愛文學與體育,熱衷於朗誦、辯論與演講,在蘇格蘭時曾專研此道,於1915年獲得當地公開演講比賽的金牌,是以非母語參賽獲此榮譽的第一位華人。返回新加坡後,他頻頻參加公開演講,分享演講技巧,登台表演朗誦,活躍於各類海峽華人社團,包括海峽英籍華人公會、海峽華人足球協會、海峽華人讀書會、海峽華人體育會、扶輪社等。林漢河關注社會民生,且能言善辯,很快成為代表海峽華人發聲的政治明星。

身為英籍海峽華人,林漢河效忠於英國政府,因其社會聲望成為本地華人的驕傲,成為華社與政府溝通的渠道,1931年獲封太平局紳,1941年獲頒CBE勳銜。自1926年起被殖民地政府委以各種職務,包括市政局委員、教育局局員、評議會委員、立法會議非官守議員、行政局非官守議員、華人參事局員、諮詢委員會非官守議員等。1942年新加坡淪陷,林漢河為日本人拘捕,後被指控收聽盟軍廣播而入獄,直至日本投降得以釋放。1946年獲得英國政府頒發的爵士勛銜,是繼宋旺相之後第二位獲此榮銜的馬來亞華人。

海峽華人的宗親網絡

相較於兩個兒子的社會聲望,林清沙極為低調,目前僅知其為大地主,1898年至1921年間在拍賣會上買下大量房地產。早在1898年7月,林清沙購入實乞納面積超過6英畝的永久契約土地,時年約26歲。1910年2月,又在實乞納買下超過5英畝的永久契約土地。此外,他也買下橋北路、柔佛路、跑馬埔路、達士頓路的眾多店屋房產,亦在橋北路店屋開設珠寶店。

林清沙在閩僑社群中享有相當聲望,1905年被選為天福宮暨平糶局的十八名協理之一,他所構建的宗鄉網絡亦體現在其身後事的辦理上。1926年1月31日,林清沙在「加東紅毛飯店後音峇律十號」家中逝世,享壽56歲(推測生於1872年左右)。本地德高望重的林氏宗親,包括林路、林秉祥、林金殿、林媽寶、林戊己、林文姜,代表其家族刊登訃告主持葬儀,將其安葬於「大巴窯新塚」,即前武吉布朗工部局華人墳場。

林清沙與林路私交甚篤,兩家關係密切。1925年林謀盛與家人南來新加坡,通過林漢河的介紹,他與弟弟謀晉破例進入萊佛士書院讀書。1929年9月,林路在去世前三個月成立福安有限公司,委任林漢河為董事會主席。1927年12月的九龍堂通告中,林漢河雖被推舉為列董事,但沒有捐款,最終兩兄弟捐獻巨款,相信是受到林路的影響。

林萃龍和漢河雖深受華人敬重,卻未在華社組織擔任重要職務。林萃龍作為檳城聞人,參與檳城林氏宗祠活動,1935年為廈門大學捐款一千元。林漢河除了在九龍堂擔任董事,被中華總商會委任為特殊會董外,往往是受邀擔任眾多籌款會的名譽會長,例如,行余勵志學社、光洋學校、星洲浚源學校、海天演劇籌款會、上海南洋高級商業學校星洲演劇籌款會、星洲幼稚園遊藝籌款會、中華女學、女子體專兩校演劇籌款會、崇正男、崇本女校建築校舍遊藝籌款會等。

思明前頭社林氏世系

林萃龍和漢河在海峽華人社團中更為活躍,尤其是林漢河,在英國長達7年的學習生活,加深了他對於祖家的熱愛和忠誠,一直被認為是親英人士。然而,這兩位兄弟在九龍堂供奉祖先牌位,顯示出他們的家族傳承以及與這個宗親組織的淵源。

前堂中龕左格中有5尊祖籍地標註為「思明縣前頭社」的神主牌位,按照擺放位置從高到低分別是:編號CL-I09的牌位主為林碩舉和張挑娘,奉祀人為孫翠龍、漢河;編號CL-H05的牌位主為林其一與曾妹娘,奉祀人為曾孫翠龍、漢河;編號CL-G04的牌位主為林載與夫人,奉祀人為元孫翠龍、漢河;編號為CL-G08的牌位主為林■與鄭添娘,奉祀人為侄孫翠龍、漢河;編號CL-D11的牌位主為林清沙與周氏,奉祀人為男翠龍、漢河。

九龍堂前堂供奉的林清沙及夫人神主牌位

這5尊牌位均為林萃龍和漢河兩兄弟所立,從與牌位主的關係來看,他們為元祖父母、曾祖父母、祖父母、叔祖父母,以及父母,這四代祖先供奉牌位。牌位安放的位置以祖父母為最高,其次為曾祖父母,其下方是元祖父母與叔祖父母,最低的位置是父母,其順序與傳統做法略有不同,叔祖牌位的出現暗示林清沙南來可能與其有關。

海峽華人兄弟在宗族姓氏祠堂為家族四代人供奉牌位是罕見的。目前尚不清楚林萃龍和漢河兄弟設立牌位的原因,從牌位制式上推測是同時供奉的,卻並非建堂時所立。以他們的捐款額而言,建堂之初即可在中龕中供奉祖先牌位,卻沒有這麼做,而是後來才在中龕左格供奉五尊牌位。

林萃龍與謝瑞雲育有四子四女,四子均在歐美接受高等教育,成為專業人士。長子林蒼祐醫生繼承思明藥房執業,是馬來西亞著名政治家,曾任馬華公會總會長、檳城首席部長等職,冊封為敦,被譽為「檳城之父」;次子蒼樹為藥劑師,三子蒼明為會計師,四子蒼吉為本地先鋒建築大師,畢業於麻省理工學院,獲封拿督斯里,代表作品為新加坡大會堂、裕廊鎮大會堂、檳城光大大廈等。二戰後林萃龍淡出政治與社會活動,熱衷於花卉園藝以及攝影,曾獲得多項國際攝影大獎。於1957年5月28日病逝於檳城中央醫院,享年67歲,葬於峇都眼東福建墳場。

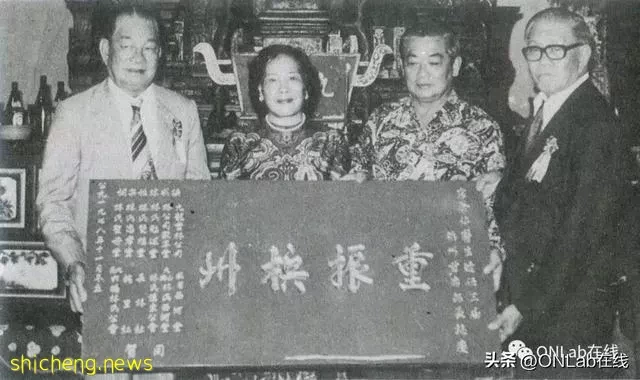

檳城林氏忠孝堂慶賀林蒼祐(右二)蟬聯首席部長(圖源:《林蒼祐評傳》)

林漢河與蔡成娘於1921年結婚,育有一子兩女,其夫人亦活躍於公共事務,1948年3月獲封為新加坡首批18位女太平紳士之一,曾任女太平局紳委員會主席。作為兩校的傑出校友,林漢河促成愛德華七世醫學院和萊佛士學院於1949年合併成為馬來亞大學,並於1951年獲得該大學頒發的法學博士學位。二戰後林漢河曾出任公共服務委員會委員等職,1957年兄長過世後淡出社會事務,於1983年3月23日在本地去世,享年88歲。

1957年,林蒼吉(左三)與同學在麻省理工學院(圖源:網際網路)

結論

林清沙在新加坡事業成功,將林萃龍和漢河兄弟培養成專業人士,這是早期華商家庭所期望的,實現了家族南來落地生根,兩兄弟對於社會民生的關注,使得他們不拘泥於專業領域,積極參與政治活動,成為海峽殖民地華人的代表。

儘管未如原籍出生的華人一樣關注中國事務和參與華社組織,林萃龍與漢河兄弟,因父親建立的宗親網絡參與九龍堂的創辦,並供奉家族四代祖先的牌位,顯示出海峽華人家族能夠保持與宗族的聯繫,也展示林路在宗親中的崇高地位與領導力,不僅能團結各方言群的宗親,也能集合來自不同文化背景的宗人,在1920年代末世界經濟大蕭條之際,領導宗親籌集大筆經費興建九龍堂。

林萃龍與漢河所代表的海峽華人家族對於九龍堂的支持,顯示當時開放多元的社會形態。身為基督徒的林漢河,接受在九龍堂供奉祖先牌位的做法,對祖先的崇拜追思是超越宗教與身份的家族行為。因為兩兄弟的孝思,思明前頭社林家譜系得以留存在九龍堂,海外香火得以延續,這也是九龍堂創辦的宗旨。

原文題為

「海峽華人的宗親網絡:林漢河家族」

刊登於《源》

2022年 · 第6期 · 總期160「吾鄉吾厝」專欄