一名LinkedIn用戶聲稱,太常和「組屋住戶」接觸,讓她覺得「在新加坡生活很困難」。(聯合早報)

作者 李國豪

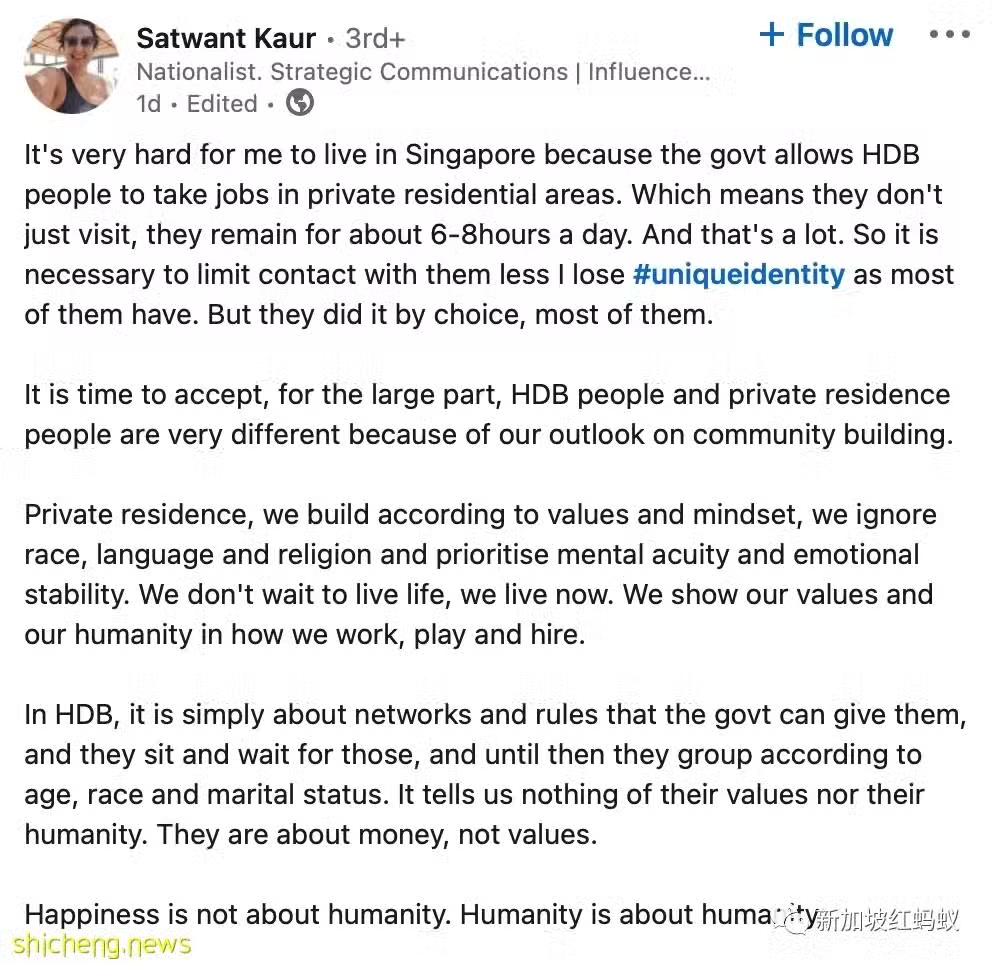

一位名為Satwant Kaur的用戶,最近在職場社交平台領英(LinkedIn)因為一番不想與「組屋人」在私宅接觸的言論,引發了網上輿論連珠炮似的抨擊。

她在目前已刪除的一則貼文中聲稱,由於當局允許組屋住戶在私宅區工作,導致她「很難在新加坡生活」。

她說,她有必要儘可能避免與「組屋人」接觸,如此一來才不會拉低身份,失去自己的「獨特身份」。

據她解釋,這是因為她覺得「組屋人」和「私宅人」有很大的不同,雙方對社區建設的看法也大不同。

她還宣稱,私宅是根據「價值觀及心態」而建設的,反之,組屋則純粹只有政府當局所給予的人際關係及規定。她口中的「組屋人」只是等著坐享其成,她還批評,組屋住戶眼裡「只有錢,而無價值」。

(LinkedIn截圖)

一個人是否值得尊重非以房型及收入評斷

新加坡有超過八成人口住在政府組屋裡。

組屋是大部分新加坡人遮風擋雨的家,而住在屋檐下的人們也都各自以自身努力,為社會做出貢獻。 一個人是否值得被尊重,不該以所住房型和其收入為評斷標準。

Satwant Kaur在貼文中大談價值,大談人性,聲稱這些都只是「私宅人」才擁有,「組屋人」根本沒有的特質。

但在Satwant Kaur發出這番不欲與「組屋人」為伍的歧視言論後,其實只有一個人失了格調、失了人性,毫無價值觀可言——那就是她自己。

Satwant Kaur的說法,讓人聯想到美國和南非歷史上惡名昭彰的種族隔離政策。

只不過在她眼中,群體間被強加的隔閡,從膚色換成了所住的房型。

Satwant Kaur的說辭,潛台詞或許便是打從心底不願將手中握有的資源,與她口中的「組屋人」分享,如此才能維持自己「高大上」的「獨特身份」。

一個人是否值得他人尊重,房型和收入不是衡量準繩,品格道德才是。(聯合早報)

有了財富,卻沒品格

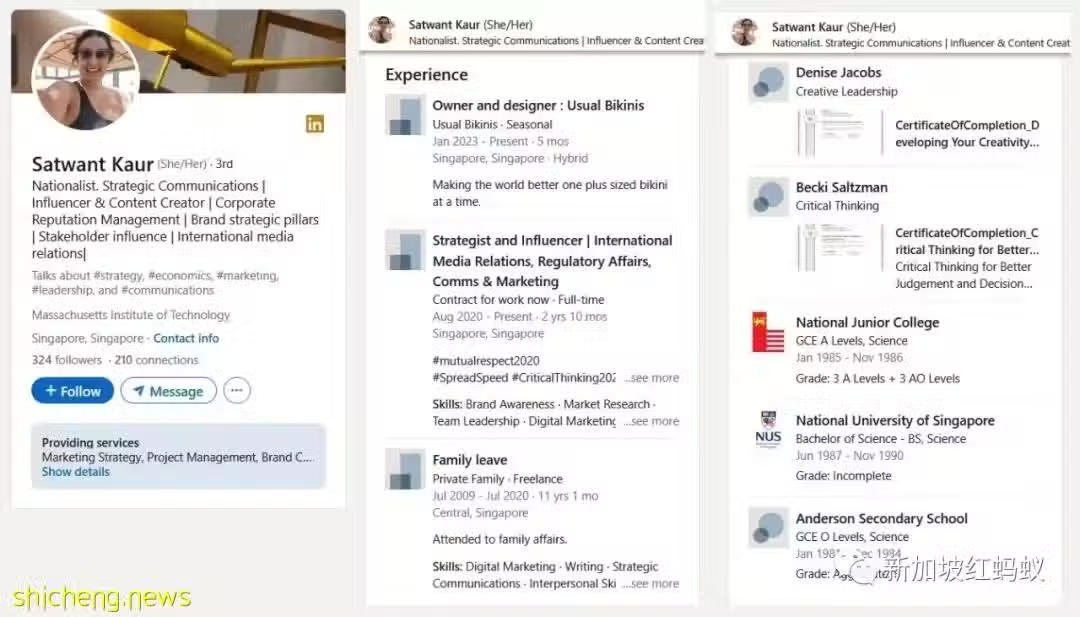

假設Satwant Kaur個人在LinkedIn的自我介紹內容不虛,她有著名頭響亮的「戰略溝通」(Strategic Communication)專長,還自稱是網紅和內容創作者。

她受過高等教育,但讀書這件事,原本就是為了讓人成為更好的人,為社會貢獻所學,幫助有需要的人,絕對不是讓人陷入精英傲慢的資本。

這番「嫌棄」與組屋住戶為伍的歧視性發言,足見知識並未給她個人培養出基本的普世價值。

一個人是否值得他人尊敬,貴在其品格,而不在其所住房宇多貴多大多奢華,也不在其學歷多高多顯眼,更不在其有多富裕。

否則,也只是金玉其外,敗絮其中。

Satwant Kaur的LinkedIn帳號目前已經刪除,有網民將其之前的個人簡歷截圖備份。(網際網路)

《中庸》有云: 「故大德必得其位,必得其祿,必得其名,必得其壽。」

這句話指的是,有大德之人,必會獲得尊貴地位,必能有厚祿和好名聲,也能活得長壽。

一個人若是無德無仁,再怎麼家財萬貫、如何博學多才,也不會贏得人們的尊重。

此次「組屋人」爭議事件中,事主Satwant Kaur滿口都是「價值觀」,但左看右看,她才是三觀最不正的那人。

新加坡近年來不斷鼓勵在社會上有卓越成就之人,尤其是來自名校的校友,不應拘泥與小圈子,反之應該與更廣大校群的下一代分享資源,避免所謂的精英,形成自成一格的社交網絡。

一些名校也開始在制度面上改革,向更廣大的群體開放,讓來自各種背景的小孩都能有同等的機會就讀。

這麼做,是為了避免社會流動僵化,導致階層固化。

讓每個人在起跑點上,都能有同等奮戰的機會,是一個成功社會必須具備的要素。

像Satwant Kaur如此這般的狹隘偏見,卻是反其道而行,只會阻礙新加坡邁向包容性社會的努力,更會阻撓每個人生而平等,都有努力爭取階級流動的權利。

或許她有學識有財富,表面上光鮮亮麗,但內在品質卻是極度匱乏,窮得只剩下自恃住在私宅的傲慢。