6月2日,新加坡政府正式宣布「解封」。

除了常規的復工復學,還有一個場所的開放值得我們注意,那就是宗教場所。

2月開始,疫情在全球蔓延開來,大型宗教集會曾多次成防疫漏洞的新聞主角。

就當時海外疫情最嚴重的國家看,宗教場所是疫情發生的重災區,包括韓國新天地教(姑且稱之為宗教)教堂、馬來西亞吉隆坡大城堡回教堂和伊朗庫姆的伊斯蘭教朝聖地等。

這種情況在新加坡也不例外。2月中旬,新加坡就有群體感染髮生在基督教堂,包括基督生命堂和神召會恩典堂。

此次宗教場所解封后會出現新的相關感染群嗎?新加坡的宗教場所又為何在初期成為疫情高發地?

就讓我們追根溯源,一探究竟。

01. 世界上宗教最多元的國家

提到宗教聖地,很多人都會在腦海中浮現同一個城市:耶路撒冷。

要問原因,太簡單了,初中歷史書學過的嘛:耶路撒冷是猶太教、基督教和伊斯蘭教三大宗教的聖城。

實際上,在宗教多元化這一方面,新加坡毫不遜色於耶路撒冷。

儘管是世俗國家,新加坡卻是個信仰高度多元的地方,宗教是非常重要的一環。

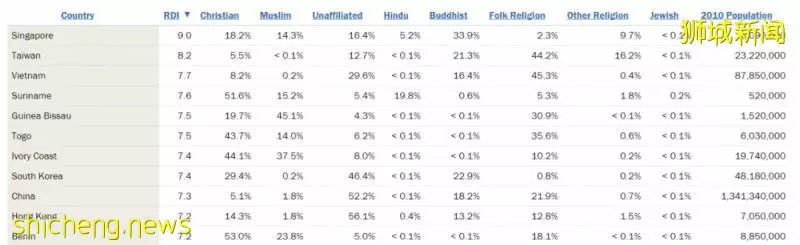

根據美國研究機構皮尤研究中心於2014年的一項調查,新加坡在232個國家當中是宗教最多元的國家。

資料來源:Pew Research Center

而2015年新加坡綜合家庭調查數據顯示,新加坡人中,信仰佛教的人占33%,伊斯蘭教(回教)占14%,基督教占19%,道教占11%,印度教占5%,而18%的人則沒有宗教信仰(數據不包括占新加坡非居民人口)。

換句話說,新加坡80%以上的人都有宗教信仰。也有人認為如今新加坡信教人數的比例已高達98%。大體上,新加坡是一個全民信教國家。

基於自身的移民歷史,新加坡成為世界各大宗教的匯聚之地。印度教、回教、佛教和道教是印度、馬來、華人三大民族的主要信仰,此外,還有猶太教、錫克教、拜火教等小眾宗教對應本地猶太人、旁遮普人、帕西人等社群。

除印度教、猶太教、祆教、佛教、道教、基督教、回教、錫克教、巴哈依教和耆那教等十大宗教外,還有其他宗教,例如近年來在華人社團傳播的天理教、三一教等。

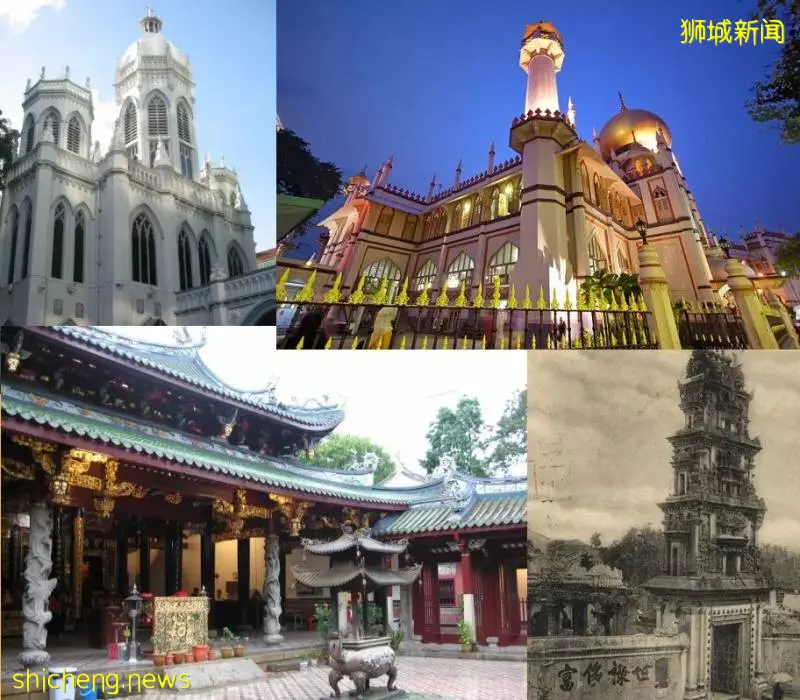

在新加坡全島都可以看到這種宗教多元化:從牛車水的克羅斯街到史密斯街,沿著南橋街走三個街區,就可以穿過清真寺,斯里瑪麗亞曼教堂和佛牙寺這三個完全不同的宗教建築。

位於滑鐵盧街的馬海阿貝猶太教堂對面就是天主堂Catholic Foundation,兩種信仰僅一街之隔。

印度廟和道教宗祠也可以隔街相望、互不打擾。

一般而言,宗教信仰在某種程度上具有排他性,但在新加坡,在同一座寺廟裡同時供奉著儒、釋、道不同的神明這種情形卻是司空見慣的,甚至還可以從同一寺廟的剎檐下發現它實際上匯聚了許多不同的寺廟,這就是新加坡特有的聯合廟。

新加坡的宗教建築造型各異,可以說,這些皆富有各自特色的宗教建築為新加坡的現代城市景觀增添了別樣色彩,是一道道亮麗的風景線。

除了宗教建築,新加坡的宗教多元化還體現在很多方面。

新加坡每年法定公共節日約有九個,除了農曆新年、勞動節和國慶日,其他節日都和宗教有關,包括佛教的衛塞節、回教的開齋節和哈芝節、印度教的屠妖節及基督教的聖誕節和耶穌受難日。

在新加坡的宗教之中,回教占據著重要的地位,從齋月開始到開齋節,都能夠深刻體會到穆斯林的文化和節日氣氛。甘榜格南就是阿拉伯氛圍濃郁的穆斯林聚居區,穆斯林們最重要的開齋節會在這裡舉辦。

每年到了屠妖節,也就是印度教慶祝光明戰勝黑暗、正義擊敗邪惡的節日,新加坡小印度的街道就會變身為被五彩斑斕的拱門和耀眼的燈光裝飾成的夢幻世界,印度風情愈加濃郁。

新加坡宗教多元化的另一重要體現就是教會學校。

除基督教外,新加坡的其他九大宗教都是建立在種族的基礎上,而教會學校就是指基督教教會所設立和資助的學校。新加坡教會學校在整個教學體制上與政府公立學校一致,在教學質量上甚至趕超公立學校。

如今,在新加坡,教會學校的身影依然活躍在教書育人的最前線。很多學生也會選擇教會學校就讀。比較有代表性的有新加坡三育中學、新加坡聖約瑟國際學校、新加坡聖法蘭西斯韋衛理公會教會學校等。

02. 「剛柔並濟」的宗教治理

新加坡國家雖小,但四大種族並處、十大宗教並存,四周又都是回教國家,宗教種族問題歷來是敏感而棘手的內政之一。新加坡建國後,基於世界範圍內種族衝突的慘痛歷史,摸索出一套行之有效的宗教種族政策。

種族宗教政策涉及民族情感、信仰和身份認同,是人身上敏感、脆弱、感性的那部分,其管理之道大異於政治經濟,考驗的是管理者的智慧,更是洞察人性的能力。新加坡的宗教種族政策風格可以概括成四個字:剛柔並濟。

這一切還要從新加坡「國父」李光耀說起。

在處理宗教問題上,李光耀秉持了他一貫的實用主義哲學,主張信比不信好。他說:

「我鼓勵人們要有信仰,因為不管是信神或是信仰別的宗教,都有助於抗拒不良風氣和使人產生回歸感。」

在李光耀的思想中,任何一個宗教、任何一種思想都無法征服世界,新加坡需要宗教與種族的和諧共榮。

因而,在國家層面,新加坡政府始終強調自己是一個多元文化的政教分離的國家,宗教不得凌駕於世俗之上。憲法規定:「宗教團體不能捲入政治」。

在政教分離的原則下,新加坡實行宗教自由政策。各個宗教都得到自由發展,各盡其能地為信眾與社會服務,同時服從於國家法律。舉個例子,在服兵役、墮胎等問題上,不同的宗教有不同的看法,但宗教團體必須服從於國家法律。

新加坡憲法保障民眾的宗教信仰自由,並給予所有宗教自由發展的權利,一視同仁。雖然十大宗教的信徒人數懸殊,但政府不會偏袒某一方。而所有宗教政策也都必須依據社會的實際需求來制定。

國內宗教事務管理由內政部和社會發展部,以及專門管理回教事務的回教事務局負責。內政部社團註冊局負責新加坡宗教團體、寺廟、教堂等組織、機構的註冊登記,並對宗教組織、宗教活動場所的活動監督。

在新加坡,10人以上就可以向政府申請成立合法宗教社團。宗教機構可以按照教義、教規開展宗教活動,宗教團體可以擁有自己的教堂、廟宇和其他房地產,可以辦學校、出刊物、成立福利機構等。

1989年,新加坡發布了《維持宗教和諧白皮書》,系統闡述了新加坡的宗教政策與實踐;1990年國會通過《維持宗教和諧法》。這些都旨在維持宗教和諧,並保證宗教不被政治性的或顛覆性的企圖所利用。

2019年9月,新加坡國會通過了《維持宗教和諧法》修正案,希望透過修正案限制外國勢力干預,有效應對和宗教議題相關的威脅。

除了剛性的法令法規,新加坡政府還通過柔性的手段來引導種族宗教活動、宣傳宗教和諧。

1991年,新加坡政府推出《共享價值白皮書》,進一步確立了五大共享價值觀:

1、國家高於社區群體、社會高於個人;

2、家庭是社會的基本單位;

3、社區支持並尊重個人;

4、以協商取代衝突;

5、種族與宗教和諧。

2003年7月20日,新加坡政府發表了《宗教和諧聲明》,鼓勵新加坡人在每年種族和諧日(7月21日)的一周內朗誦此聲明:

「宗教和諧是確保我國多元種族、多元宗教社會之和平、進步與繁榮的要素。我們決心通過相互容忍、信任、尊重和了解,強化宗教和諧。我們將始終如一,確認國家的世俗性,提升社會的凝聚力,尊重各人的信仰自由,既增廣共同空間也尊重彼此的差異,促進各宗教間的溝通。從而確保在新加坡宗教不會被濫用來製造衝突與不和。」

與此同時,新加坡政府積極利用民間力量,通過政府主導的民間社團,對各個宗教進行有效溝通和管理。

由各大宗教發起、1949年註冊成立,1961年更名的新加坡宗教聯誼會至今仍是十大宗教的領導機構。聯誼會主席職位每年一換,由各大宗教領袖輪流擔任,鼓勵不同宗教的信徒經常接觸,促進彼此間的容忍、諒解和互相尊重,避免分歧和爭論,求同存異。其幾十年來的實踐,在發揮多元宗教在新加坡社會的積極作用,促進不同族群間的團結中,扮演了重要角色。

1990年,宗教和諧總統理事會在《維持宗教和諧法令》下成立,該會理事大多是宗教領袖、法官、醫生、學者和退休高級官員等。這些人具有不同身份背景,在各自的領域有所建樹,可以從各自的領域出發,為內政部提供關於種族宗教問題的意見。

2002年,政府在不同選區設立族群與宗教互信圈;2006年成立由社會發展、青年及體育部長主導的全國種族與宗教和諧常務委員會。通過在社區和基層設立各種族群和宗教組織,政府一方面能夠密切掌握民間的宗教活動,另一方面各項宗教方針和政策得以通過滲透的方法下布到民眾當中。