為了更有效地處理鄰里噪音糾紛,國家發展部將推出社區關係處試點計劃,執行員將被賦予執法權力,以介入因噪音和囤積雜物引起的嚴重鄰里糾紛事件,包括在投訴單位安裝噪音感應器,以收集客觀證據,並對涉及噪音的住戶採取適當行動;囤積雜物方面,社區關係處將能向鄰里糾紛仲裁庭申請庭令,要求住戶清除囤積物。

根據國家發展部提供的數據顯示,今年上半年共有2160起與噪音相關的反饋案例,其中90%可以通過調解解決,10%無法通過社區自助解決。

國家發展部今天表示,將設立社區關係處,賦予團隊的官員監管權力,以介入處理嚴重的噪音和囤積物件的相關鄰里糾紛事件。

為期一年的試點計劃將首先在一至兩個組屋區進行,首個試點區域為淡濱尼。

有關機構將在試點計劃結束後,審查團隊的職責範圍和所需資源,以評估是否以及如何在全島範圍內持續推廣該計劃。

社區關係處只會在鄰裡間,嘗試自行解決糾紛失敗後,才會介入。

社區關係處的執行員具備執法經驗和基本調解技能,他們有權向相關居民錄取口供。

他們也能在獲得屋主、住戶或市鎮會的同意,或社區關係處總幹事批准的情況下,進入單位收集證據。

如果個案適合調解,他們可以發出調解指令,要求相關鄰居出席調解。

他們也有權發出調解指示、警告或禁止令,要求噪音滋擾者停止噪音騷擾。

他們也可以在發出足夠警告,並獲得社區關係高官授權後,要求移除引起騷擾的物品。

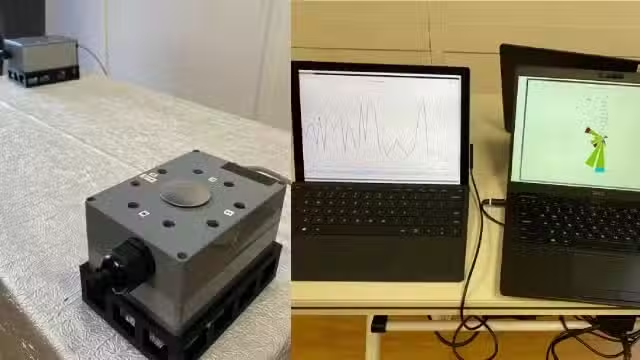

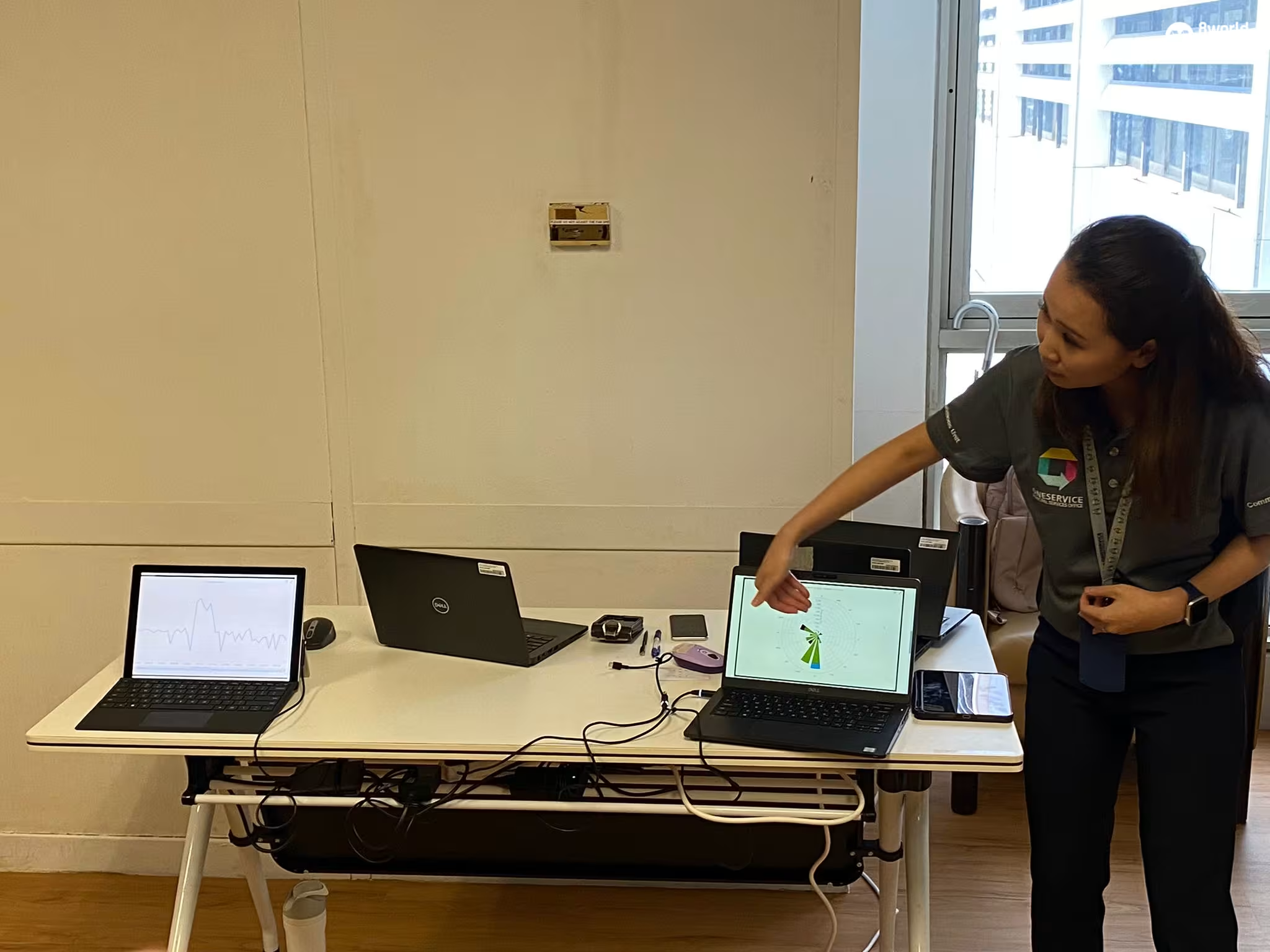

噪音感應器。(圖:曾琬瑜)

安裝噪音感應器

若在錄了口供和初步嘗試調解後,糾紛仍無法解決,社區關係處獲授權在投訴者的單位安裝噪音感應器,作為輔助工具來收集證據。

當局已在空置的組屋試用過噪音感應器,效果十分見效。

投訴者錄製的聲音記錄,通常無法有效確定噪音的音量或噪音來源,而這個噪音感應器就能收集噪音的方向和強度,可以作為確認噪音的工具。

根據公眾諮詢和利益相關者的反饋,當局制定了了操作框架,以保障居民的隱私,包括噪音感應器的數據將實時傳送至新加坡本地的伺服器,且僅用於處理目的,並設有嚴格的訪問控制; 噪音的原始錄音,例如說話內容或噪音,不會被存儲。社區關係處執行員將無法收聽任何噪音的原始錄音。

同時,安裝噪音感應器必須得到受影響單位屋主或居住者的同意,或者如果要在公共區域如走廊安裝,則需獲得管理者的同意。如果投訴者不同意,社區關係處就不會安裝噪音感應器。

此外,投訴者可以選擇是否要安裝噪音感應器,因為有時噪音來源可能與投訴者最初認為的不同。

嚴重囤積物件行為

至於多次干擾鄰里的嚴重囤積物件行為,社區關係處在確認囤積者的行為對鄰居造成了不合理的干擾,而囤積者也沒有遵守鄰里糾紛仲裁庭最初發布的庭令後,社區關係處將能向鄰里糾紛仲裁庭(CDRT)申請庭令,要求住戶清除囤積物。不過,這將會是解決鄰里糾紛的最後手段。