万事俱备,只欠校长。

南洋大学执委会的心气很高,他们要物色一个响当当的校长。华人界最响当当的校长是原清华大学的校长梅贻琦先生,但他没有来。据说执委会还考虑过胡适先生,但是胡适并没有留下相关的文字资料。最后敲定的首任南洋大学校长是林语堂。

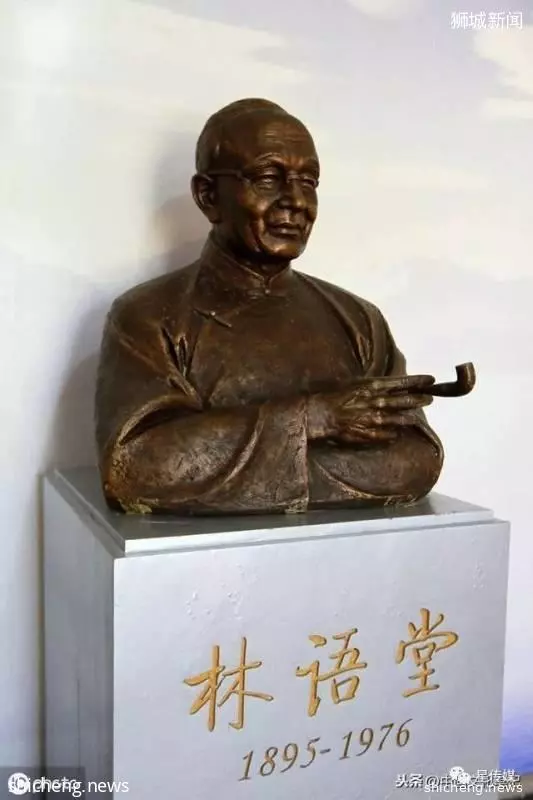

林语堂和梅贻琦、胡适的共同点是,他们都是世界华人中的风云人物,不同点是,后两位都曾做过校长,林语堂,没有。林语堂是个作家,而且是个“有态度”的作家。他的《苏东坡传》就相当有态度,他写的小品文也有态度。

当他的这些态度对着南洋大学执委会展现出来时,执委会就有些吃不消了。从1954年2月13日,林语堂被正式任命为南洋大学校长起,双方争执的焦点就在于两个方面,第一,执委会能放多大权。林语堂要求全权掌握校政,执委会最好不要插手。他甫一进校即批评图书馆建造、要求推倒重建,遭到拒绝。为了收拢权力,林语堂迅速建立起家庭化的“林家铺子”,任命女婿黎明为行政秘书,职权相当于副校长;女儿林太乙是校长室秘书,侄儿林国荣为会计长,今天看来未免有任人唯亲之嫌。连林语堂的友人、后来曾在南洋大学执教的著名作家徐訏都认为这“极不合中国传统之情,亦有违现实环境之理”( 徐訏《追思林语堂先生》)。

前南洋大学图书馆

第二,执委会能给多少钱,这一点更加重要。他为南洋大学拿出的预算是“第一流”的——林语堂的月薪是3000元,外加600元办公费,两项合计大约相当于今日之月薪12万人民币,这是双方都认可的。但预算中他的办公室中所用职员多达十余人,每年开销达十余万元。所聘请的教授工资每月1400-1800叻币,高出美国一倍,为专任教授提供一幢小洋楼。教授来新加坡乘飞机、搭轮船都按头等舱报销,此外还有旅行津贴、搬家津贴、书籍行李搬运津贴、房租津贴……执委会头疼无比,他们希望南洋大学遵循经济的原则,用最少的钱做出最大的效益,谁想这位校长朋友竟然有一个精英大学、贵族大学的想法?而这是他们在匆忙发布校长任命之前并没有沟通好的。

更严重的问题是,林语堂从拿到校长聘书开始就要求执委会募捐2000万元(相当于今日6.6亿元)交给他,其中1000万元是建校舍的经费,另1000万是基金(所产生的利息与每年学费一起作为经常费)。执委会当时只募捐到400万元,也没有把认真对待林语堂的这一要求。林语堂在得知执委会对预算案的态度之后,立即准备找律师起诉南大违反约定,接着将就任前与陈六使、连瀛洲等执委会人员的通信公布到《星洲日报》,指责南洋大学执委会背信,引起轩然大波。

4月7日,南大执委会向林语堂支付遣散费,把“神”送走了。这笔钱实际上是陈六使私人支付的。按照陈漱渝所说:

林语堂月薪定额为3000元,按21个月支付,共计63000元,另津贴川资9241.5元,两项共72241.5元。女婿黎明薪金及川资共21161元,女儿林太乙原订月薪为600元,但发遣散费时骤升为800元,理由是文学院准备聘她为讲师—虽然她并没有讲过一堂课。累计起来,林语堂一行累计的遣散费为305203叻币,相当于10多万美金。林语堂个人所得,相当于当时中国高校普通教师86年的工资。

从1955年2月中旬林语堂送呈预算案,到4月6日双方联合发表声明,林语堂总共在南洋大学待了半年,其中有50天在和南洋大学执委会的纠纷之中,产生了极大的内耗,在他离开新加坡后,还极没有风度地在美国《生活》杂志发表文章攻击南洋大学,对南洋大学及相关人员的声誉构成了严重的负面影响,也使本来还维持表面和气的双方完全撕破脸面。我们不能说林语堂这样一个在国际上有著名影响力的作家来到南洋大学,对南洋大学毫无裨益,起码他来到南洋大学之后,当局对南洋大学益发重视,他的“南大风波”也提高了南洋大学的知名度(虽然是以这样一种不光彩的方式),但总的来看,他的校长之行无疑是双输的结局。

虽然执委会亦有过失,比如虚假承诺、不肯放权,但林语堂身为作家而非教育家,极富理想气息而凌空蹈虚,这才是纠纷中的重点,以至于林语堂几乎没有赢得任何道义上的支持。他不愿意去体会南洋大学的建立和日常经费均仰赖华人社会筹款,忽视南洋大学的直接目的是为无法继续升学的华校高中生提供一深造机会,其创建其本质上是走平民路线。这就是继林语堂之后负责校务的潘受在《从牌坊大门说到相思树》一文中所说的:“我们憬悟办南洋大学的首要意义并不在乎第几流大学……南大的起步应该是一所脚踏实地,适当而合水准的第一位大学。”林语堂怎么会以为底层华人们义舞、义踏就是为了建立一个贵族化的大学?他可能根本没有想到,当时东西方还在互相敌视的“冷战”之中,英殖民当局眼皮子底下设立一所华文大学无异于插在胸口的一把刀,他怎么会相信两千万元就能在这种局势下造就世界一流大学?他又怎么会相信自己就有作为世界一流大学校长的能力?在这之前,他一天大学校长都没有做过。

风波期间,三轮车工人林树华说:“我只受过三年半华文教育,因此吃了不少亏。去年6月4日,我跟数百名三轮车工友义踏,从清晨6时直至晚7时,中间没吃饭,没回家,13小时,赚了533元,全捐给了南大,为的是下一代华人有机会受较好的教育。我不会说话,但我认为陈六使的主张是对的。”

神来了,神又走了,只留下一地鸡毛。

当陈六使在1953年提出要创办华文大学时,他说:

二十余年前,吾人出洋,思想为赚钱,赚钱入手,荣归祖国,建家立业,可为得意。今日见解已不同,自第二次大战后,吾人已认识马来亚无异吾人之故乡,既有此新见解,自当为吾人马来亚之子孙计,以南洋群岛吾侨之众,中学生之多,非从速办一大学于中心地点之新加坡不可。

今天我们再读这段话,仍然能感受到当时突变的国际局势下,新马华人在精神世界上的骤然转向。曾经他们有“叶落归根”的强烈的中国意识,在身份认同上,他们仍然认为自己是中国人。但是当历史进入到50年代,那个各国纷纷独立的风起云涌的时代,国与国之间的边界突然树立起来,他们面对着数百年来从未出现过的情况:他们成了一个新国家的国民。

陈六使已经离开中国三十多年,他的事业、他的亲人,几乎全部来到了马来西亚。七兄弟里,只有头房文倚还在留守福建祖家。虽然陈家的根还在大陆,但已经在遥远的南洋开枝散叶,而且将来陈家子孙也会长期在南洋生活下去。他们以马来亚为“吾人之故乡”了。

但是这个“故乡”,亦并非是和平友爱的桃花源,一样有纷争、有坎坷、有不如意。或者说,初初建立的南洋大学由于其特殊的华文大学身份,在这个政治敏感的年代,经历得比别的大学更多。

完成教职工聘请和新生招考工作之后,1956年3月15日下午2时,陈六使主持南洋大学升旗典礼,代表新加坡三大种族的三光环校旗腾空而起,宣告正式开学。陈六使在致词中说:

今日为海外华侨最光荣的日子,因为数百年前华侨南渡,经历无数的折磨与苦难,终于凭本身的力量与奋斗,今日建立起一间大学,而且这间大学就在今天开学了!

开学典礼,图片来自胡兴荣《记忆南洋大学》

当校旗升起的时候,陈六使是怎样的心情,我们已经不得而知,但“海外华侨最光荣的日子”,或许也是陈六使最光荣的日子!他终于得偿夙愿,在远离祖国的东南亚,在耗费了无数人力物力之后,华人的精神火种终于埋下。我们可以猜测一下陈六使的想法:只要这三个光环还在新马的大地上飘荡,华人的文化血脉就不会断绝!,

1958年3月30日,这是另一个特殊的日子。今天,南洋理工大学就修建在曾经的南洋大学旧址,我们能在这里看到一座纪念碑,这是南洋大学开学整整两年后的校舍落成典礼纪念碑。此时离南洋大学初次募捐不过五年时间,新马华人们终于等到了自己的每分每厘都化作了青砖绿树,看到了一个美丽的华文大学校园。那天,新加坡总督顾德为南洋大学主持首期校舍落成典礼,前来观礼的政党领袖、政府官员、全体教职员、学生及新马各界人士达10万人以上,这是何等壮观的场景,对新马华人来说,这恐怕是一场庄严的朝圣。李光耀在《我一生的挑战――新加坡双语之路》一书中谈到当时的情景:

“车龙从南大的裕廊校园一直排到市区的纽顿圈。前往主持开幕仪式的英国总督顾德爵士的座车,即使在警察开道下也寸步难行。他足足迟到了两个小时。”

喜事一桩接着一桩,但也潜藏着无数隐忧。不过在新生大学的喜悦之下,这些隐忧没有成为主旋律。一切都会好的,不是吗?

指针拨到1959年。继林语堂事件之后,真正使南洋大学陷入困境的风暴,袭来了。

实际上,在南洋大学开学之后仅两个月,时任新加坡教育部长周瑞麒即指出:南大未向政府申请颁授学位的法定权力前,南大学位不受承认。之后南洋大学的学位问题一直阴魂不散。为了尽快获得政府承认,1959年1月,南洋大学与当时新加坡的林有福政府同意共同聘请以西澳大学副校长白里斯葛教授 (Prof.S.L.PreScott)为首的大学评议会对南洋大学学术水平、教师资格、教学设备等情况进行调查。当年3月,五人委员会提交了《白里斯葛报告书》。报告书以具有长久历史的政府大学的标准,批评了草创中的南洋大学在专业计划、实验室设计、师资学历、学术研究、课程编排等方面的不足。这些专家意见反映了民办大学缺乏资源的特性,却在明文任务之外,尤其在未查验学生作业、未审定学生学术水平的情况下,额外作出了被新马华人们认为“草率与不负责任”的评语:

我们遗憾的要报告对南洋大学学术水准的不利评价,更遗憾的是我们在此刻不能心安理得的向新加坡政府推荐承认南洋大学文凭,给于与其他受承认的大学文凭同等的地位。

对一所草创期的大学而言,尤其是南洋大学百般谋求政府承认其学位的关头,评语背后有没有政治力量参与,我们今天已经不得而知。但对南洋大学而言,这无异于当头一击。直到南洋大学关闭的1980年,这份报告书仍然是笼罩在其头顶的阴影,成为长期背负着的政治包袱。在这之后,又产生了《魏雅聆报告书》和《王赓武报告书》,每份报告书都对南洋大学不利,从政府高层到民间,都或多或少对南洋大学的学位质量有所怀疑。

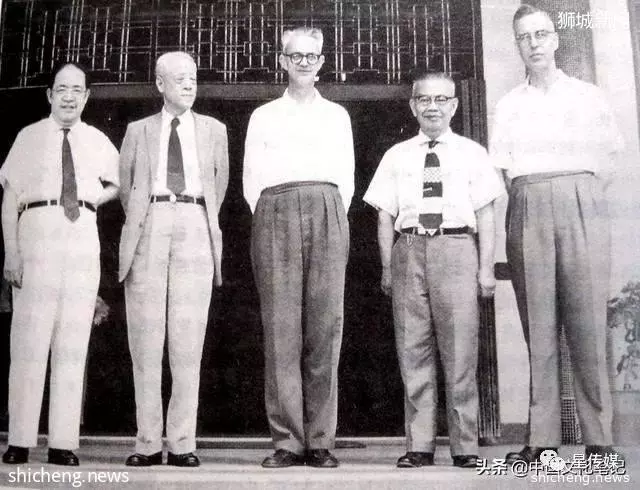

白里斯葛五人委员会

从白里斯葛到王庚武,他们的目标总是在一些关键点上发生重合:南洋大学的投入不足,需要政府干预;南洋大学以华文作为主要授课语言不妥;南洋大学甚至最好和马来亚大学或后来的新加坡大学合并。总之,它要么不存在,要么不以华文大学的面目存在。否则,它就总会面临来自各方的压力——挂着教学水平、学生质量的名头。

南洋大学,太难了。

林语堂在离开新加坡时说了一句话:“南大可以没有林语堂,但不能无陈六使。”

但是假如南洋大学真的没有陈六使了呢?那会是怎么一个局面?

关于南洋大学,有很多话都一语成谶。1970年的时候,莎笳写了诗歌《预言三十年》,他说:

“某英文报曾预言/华校寿命不出三十年/华校师生拜读了惊人预言/只当是《天方夜谭》的新编/要知道政治家论及本国的前途/也只敢作出十年八年的预言/那位执笔仁兄岂有千里眼/一眼就看穿了天”

不幸的是,南洋大学确实没有撑过30年。即使以1953年取得“南洋大学有限公司”法人地位开始算起,它也不过走过了27年的春秋。