1963年,南洋大学迎来了“后陈六使时代”。1963年9月16日,马来亚联合邦、沙捞越、沙巴和新加坡,共同组成了马来西亚,新加坡成为这个新国家的一个州。政治的骤变把陈六使卷进旋涡,9月22日晚,尚未组阁的新加坡政府宣布褫夺南大理事会主席陈六使的公民权。三天后,为南洋大学奉献了整整十年的陈六使,向理事会辞去主席一职。

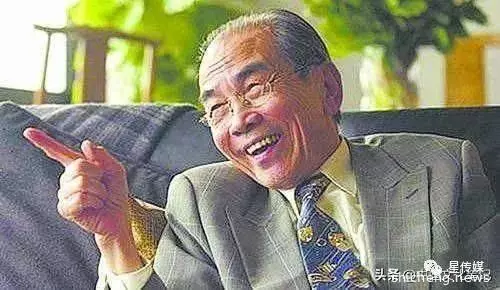

陈六使

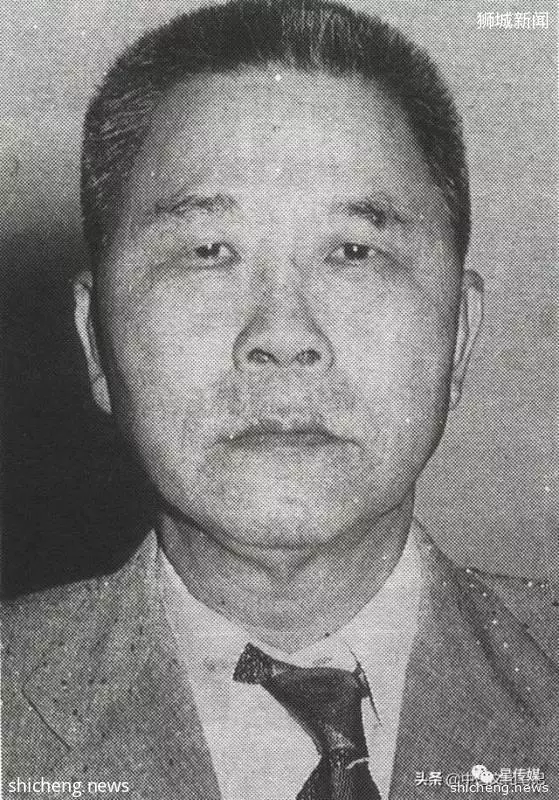

陈六使时代与后陈六使时代有着巨大的差异,在这一点上,我们更能体会出陈六使为了南洋大学长期盘恒于政商学三界的不易。陈六使辞任后,1963年10月5日,大学理事会不得不接受指令改组南洋大学。到了1964年7月10日,南大临时校内行政委员会举行移交仪式,接受校长印信及各项重要文件。从此之后,另一股力量参与进南洋大学的管理,我们可以把后陈六使时代称之为“艰辛时代”,因为相比之下,陈六使时代的南洋大学虽然遭受着种种非难,但整体还是意气风发,到了后陈六使时代的南洋大学,即使还有很多教职员工,努力捍卫著这所大学的“初心”,1970年,时任南洋大学校长的黄丽松博士撰写了《在发展中国家里成长的南洋大学》,他说,南洋大学的优势在于“一开始就认定以东方文化为基础”,在他的任期里,南洋大学的学术研究层面有了长足的发展,但南洋大学“黑云压城城欲摧”的气氛,在1963年之后就没有消失过。

黄丽松博士

离开南洋大学之后,陈六使有时还会对南洋大学的校务发声,但今非昔比。云南园已经不是当年的云南园。他眼睁睁地、沉默地,看着自己当年的理想,渐行渐远……

1964年8月,严思曾写了一首《在寒星萧索的夜晚》,歌咏早期南洋大学的地标之一“水塔”:

“我要走了,走了……/在寒星萧索的夜晚里我要想你/用不变的心/用不变的爱情/在今后火海刀山的日子里啊/水塔,愿我们/在祖国苍茫的天空里/发出勇猛的力量……”

读起这首诗,我们会想,严思笔下的水塔,真的只是那座塔吗?陈六使不就是长久屹立于南洋大学的水塔吗,他的信念,他的“使命”,始终在提醒南洋大学的千万校友们,你们所应该传承、应该奋斗、应该护卫的究竟是什么?是中华文化的血脉,是民族文化的根基……

有一些南洋大学学生,因为各种原因对陈六使抱有有趣的敌意。1966年,一位南洋大学校友声称,陈六使承诺为南洋大学捐出500万元,却还拖欠250万元;福建会馆认捐的60万元还欠40万元;《南洋商报》承诺给大学100万元,兑现的却只有9万4千元。这成为质疑陈六使“背信”的有力证据。这位东郭校友,真可谓算得一笔好帐。但陈六使在捐款时就已经说明,他认捐的数额并非一次性捐出的,另外,1963年起,南洋大学已经不再是那个陈六使和福建会馆,以及华人社会所理想的南洋大学。它应要求不断改组,它的发展方向模糊不清,它拿什么来要求陈六使履行承诺呢?

一艘大船,缓缓调转了航向。

1972年7月29日 南洋大学举行第十三届毕业典礼。这是一届特殊的毕业典礼,因为南洋大学研究院的第一届博士及硕士正式毕业。在黄丽松校长的领导之下,南洋大学证明了自己的学术水平。但是此时的陈六使,即将走完他76年人生之路。

一个半月之后的9月11日,76岁的陈六使因心脏病突发不幸去世,新马各界深感悲痛。南大校友敬献的挽联上写着:“含辛茹苦,创南大,一掷万金无吝色;白手起家,办教育,千锤百炼育英才。”包括南大师生在内的6000人为陈六使送行,在陈六使的灵柩上,覆蓋着南洋大学校旗。16年前,正是陈六使主持了升旗仪式,宣布南洋大学开学。那时候的他和那时候的南洋大学一样意气风发。16年后,斯人已逝,空留回响。

作为一个橡胶商人,他无疑是成功的,但他最成功之处并不在于商场,而在于这所寄托百万华人希望的南洋大学。如今也许很少有人还记得曾经叱咤风云的益和树胶公司,但只要南洋大学的牌坊还竖立在云南园,人们就一定会记得他这位南洋大学的创办人。

我们可以回忆起那些特殊的“陈六使”时刻:

陈六使六十寿辰时,南洋大学学生会致信说:

“正当华文教育遭受极大迫害之际,先生奋力号召南洋各界人士起来创建南洋唯一华文大学(事实上也是海外华人有史以来自己创办的第一间规模完备的大学),以维护及发扬中华文化,在这伟大的工作中,先生始终以任劳任怨的精神,积极领导各界人士,克服重重困难,共同为创造南洋大学而努力,南洋大学有今日,光生之功绩是不可估计的,先生之令名将与南洋大学同垂永远。”

1953年7月26日中午12时,执委会主席陈六使在云南园主持大学筑路工程动土典礼,他以欢快的口吻说:

“今日是南洋大学动土之期,兄弟在此主持,感到非常兴奋,吾人已在此播下文化种子,吾华人之文化在马来亚将与日月同光与天地共存,中国人之文化是不会被消灭的,吾人在马之文化,正如马来亚一样应该永远地存在。去年兄弟鉴于华人文化存有危机,不得不极力提倡创办南洋大学,目的在使吾人之文化能在本地永远持续,各位今日看到此地带系一片荒野,但此地实系中华文化在此生根之处,永远存在,永不消失。”

中华文化将在南洋“永远存在,永不消失”,而陈六使“之令名将与南洋大学同垂永远”,这是多么美好的期待,也是多么美好的祝福,它寄托著多少信心。陈六使已逝,南洋大学已殒,但他的贡献将始终铭记在新加坡的蓝天碧海,与日月同光。

陈六使的去世,仿佛暗示著一个时代的结束。

六十年代初时,南洋大学学生们看到校园中的相思树时,写的诗是这样的:

“云南园的花朵已怒放了/沐浴在金黄色的清晨里/不知多少次我挟著书本走过去/ /相思树的青叶还在滚著珠水 /垂弯著腰欢迎我的到来/我常常漫步在相思树边的小路上。”(《我的歌呵,你从云南园飞出去》,作于1961年)

到了七十年代,关校的阴影之下,南洋大学的学生们再看到相思树时,他们写的诗是这样的:

我们有无尽的相思/一阵微风,叶与叶拍击/聒噪著,以我们的语言/在这样黯然,光芒微弱的年代。(南子《相思树》,作于1970年代)

1973年底,南洋大学被要求停止在大马招生,生源愈发萎缩。1975年,原教育部长李昭铭就任南洋大学校长,强力推动教育改革,除中华语文科外,全部课程改用英语教学。南洋大学成为一所“副牌的英文大学”,失去了从建校以来顶住重重压力才保住的特色:以中文为主要授课语言。但李光耀还是说:

“在南大理事会一致同意下,我于1975年3月派教育部长李昭铭到南大出任校长。他的任务是尝试把南大变成双语大学,但是不成功,因为云南园的华文氛围太根深蒂固,师生陷在完全用华文的环境太深,丝毫改变不了。这个任务对李昭铭太过艰难,他只坚持了17个月就离开了。”

1978年3月4日,南大理事会和新大理事会发表联合声明,宣布由本学年起两间大学建立联合校园,这样南大学生能够在讲英语环境里学习,从而提高英文水平。

1980年4月5日,南大理事会发表声明,决定接受李光耀的建议,把新大与南大合并为“新加坡国立大学”。1980年4月10日,李光耀致信说:

“我相信让南大象征继续保存下去对我国是有价值的:它叙述了一个热爱他们语言、文化和传统的移民故事,这些人来自三轮车夫、的士司机、小贩、书记,以及商人、银行家,响应设立高等教育的号召,捐出他们的钱给南大。这种精神是可贵的。不幸的是,鼓起对中华文化和传统深感自豪的那些理想,并没有作为建立毕业生能够经起市场考验的大学教育的实际现实。”

南洋大学从历史上消失了。

再见,云南园。它并没有被返还给捐款、捐地的华人以及相关团体,而是把它改造成了南洋理工学院,也就是现在的南洋理工大学。此南洋和彼南洋并没有一点点关系。今天我们再走进当年的行政大楼,会发现它被改造成了“华裔馆”。

再见,相思树。它曾经长得漫山遍野,在南洋大学关闭之后,它也被“清算”了。

再见,八角亭。当年亭上有特别烧制的、有南大印记的绿瓦。

再见,南大牌坊。当年牌坊上的校名是于右任题写的,如今南洋理工大学校园中的牌坊,是1995年重建的仿品。

再见,陈六使先生。

我们从南洋大学的关闭中看到了太多的不舍,太多的悲痛。但是在滚滚的时代大潮前,南洋大学不过是一艘小小的船,它在惊涛骇浪中航行了27年,它换了很多任掌舵人,但风浪越来越大,它只能停下——它太累了。

只有那些南洋大学的毕业生们、教职工们、关心南大的新马华人们,以及从1974年6月15日起就安置在行政大楼里的铜像,他们的声音还在新加坡的上空回荡。

有一位南洋大学的肄业生写了一篇《My Old Days at Nantah》,此时他已经获得了加拿大滑铁卢大学的博士学位,他说

“在离开南大的往后数年里,我经常在梦中回返南大完成我的学业。但是现实却是残忍的,因为我的南大母亲已经死了。……我身为自已是南大的一名孩子而感到骄傲,虽然我无能成为南大毕业生。”

1981年2月,莫邪写了一首诗歌《山鬼》:

相思树已死/相思不死/穷尽碧落无处写此沉冤/每一颗红豆都是我/黄泉之下的血泪/而历史/拒绝记载/城陷之日我揽镜微笑/雕栏玉砌再也不属于我/我终身蹁跹为春日群蝶/将一脉风流/植出铿锵的千万花魂遍大地/江山信美兮我何所栖

1984年,著名女诗人淡莹以诗歌《惊变》描述她参观南大遗址的感慨,她仿佛又看到了三十年前“草根们”热火朝天为南大募捐的场景,但过去已成灰烬:

“看!那如拳头粗的铁锁/寒光慑人,森森然/锁住了文、理、商学院/锁死了每间课室里的/春风。小草不能再生/所有根须都被刈除,包括/卖冰水、踩三轮的血汗/包括贩夫、走卒的感情。”“还有湖光,还有山色/一罗厘一罗厘被载走/日后回来寻觅/应以何处为起点? / /夜的黑爪,霍地张开/我握著轴的两端/将心情 慢慢卷起/从满目疮痍中/一步一回首/走出这幅/这幅青山绿水。”

1987 年 3 月,希尼尔写下了《曾经》,就在这一年,新加坡全面采用英语作为全国教学媒介语,华校教育走向穷途末路,这首歌中借祖母而透露出的哀伤因此显得更加真实:

“我说,我已忘了去时路/祖母十分的不悦/敬爱的祖母/为孙不能告诉您真相/曾经,相思千千,那段绿荫路/已横断为二,徒留孤树一棵/那牌坊,您会因为它不叫做南大而不再爱这湖/历经风雨,心中的城/几乎拆塌,几乎让您/失去,这一生中/唯一美丽的回忆”

与《曾经》几乎同时,杜红写下了《无名牌坊》:

“四年之间/每天经过牌坊/都懒得望一望/ /谁知三十年后的今天/听说要拆那牌坊/我却无限心伤/ /跑了十三哩半/最后一次看看牌坊/不见了题字,不见了一九五五年/ /无限心伤/掏出心中的牌坊/还围绕着相思树,还留着当年。”

这些不只是诗歌,它们是血泪,是控诉,是对华人之火将熄的恐惧,是对母语文化消散星城的叹息。流川在创作于《无法偿还的债——重回南大旧址感怀》称之为“透支了多少铿锵传统,文化上的庞大赤字”。新加坡的华人知识分子遭遇到了严重的心理创伤,在新马华文文学史上,自1980年以来,进入到了“伤痕文学”时期,也有一些研究者称之为“1981以来的黍离之伤时期文学”。何谓“黍离之伤”?