萬事俱備,只欠校長。

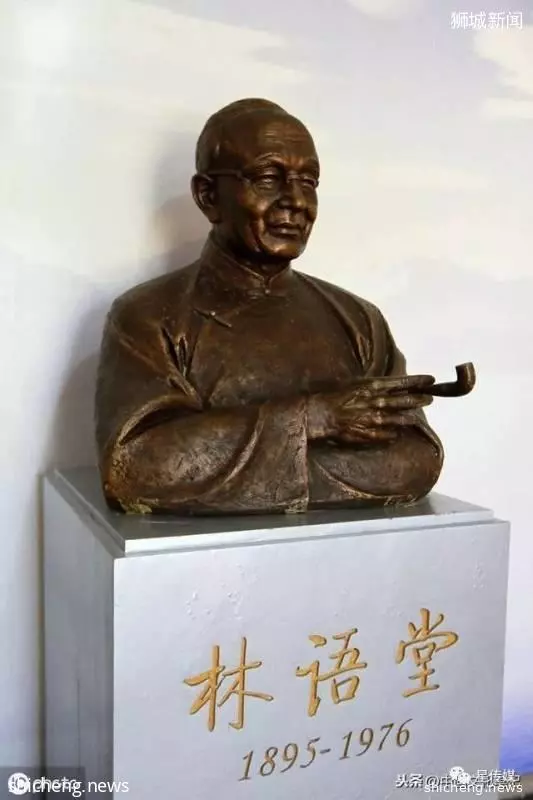

南洋大學執委會的心氣很高,他們要物色一個響噹噹的校長。華人界最響噹噹的校長是原清華大學的校長梅貽琦先生,但他沒有來。據說執委會還考慮過胡適先生,但是胡適並沒有留下相關的文字資料。最後敲定的首任南洋大學校長是林語堂。

林語堂和梅貽琦、胡適的共同點是,他們都是世界華人中的風雲人物,不同點是,後兩位都曾做過校長,林語堂,沒有。林語堂是個作家,而且是個「有態度」的作家。他的《蘇東坡傳》就相當有態度,他寫的小品文也有態度。

當他的這些態度對著南洋大學執委會展現出來時,執委會就有些吃不消了。從1954年2月13日,林語堂被正式任命為南洋大學校長起,雙方爭執的焦點就在於兩個方面,第一,執委會能放多大權。林語堂要求全權掌握校政,執委會最好不要插手。他甫一進校即批評圖書館建造、要求推倒重建,遭到拒絕。為了收攏權力,林語堂迅速建立起家庭化的「林家鋪子」,任命女婿黎明為行政秘書,職權相當於副校長;女兒林太乙是校長室秘書,侄兒林國榮為會計長,今天看來未免有任人唯親之嫌。連林語堂的友人、後來曾在南洋大學執教的著名作家徐訏都認為這「極不合中國傳統之情,亦有違現實環境之理」( 徐訏《追思林語堂先生》)。

前南洋大學圖書館

第二,執委會能給多少錢,這一點更加重要。他為南洋大學拿出的預算是「第一流」的——林語堂的月薪是3000元,外加600元辦公費,兩項合計大約相當於今日之月薪12萬人民幣,這是雙方都認可的。但預算中他的辦公室中所用職員多達十餘人,每年開銷達十餘萬元。所聘請的教授工資每月1400-1800叻幣,高出美國一倍,為專任教授提供一幢小洋樓。教授來新加坡乘飛機、搭輪船都按頭等艙報銷,此外還有旅行津貼、搬家津貼、書籍行李搬運津貼、房租津貼……執委會頭疼無比,他們希望南洋大學遵循經濟的原則,用最少的錢做出最大的效益,誰想這位校長朋友竟然有一個精英大學、貴族大學的想法?而這是他們在匆忙發布校長任命之前並沒有溝通好的。

更嚴重的問題是,林語堂從拿到校長聘書開始就要求執委會募捐2000萬元(相當於今日6.6億元)交給他,其中1000萬元是建校舍的經費,另1000萬是基金(所產生的利息與每年學費一起作為經常費)。執委會當時只募捐到400萬元,也沒有把認真對待林語堂的這一要求。林語堂在得知執委會對預算案的態度之後,立即準備找律師起訴南大違反約定,接著將就任前與陳六使、連瀛洲等執委會人員的通信公布到《星洲日報》,指責南洋大學執委會背信,引起軒然大波。

4月7日,南大執委會向林語堂支付遣散費,把「神」送走了。這筆錢實際上是陳六使私人支付的。按照陳漱渝所說:

林語堂月薪定額為3000元,按21個月支付,共計63000元,另津貼川資9241.5元,兩項共72241.5元。女婿黎明薪金及川資共21161元,女兒林太乙原訂月薪為600元,但發遣散費時驟升為800元,理由是文學院準備聘她為講師—雖然她並沒有講過一堂課。累計起來,林語堂一行累計的遣散費為305203叻幣,相當於10多萬美金。林語堂個人所得,相當於當時中國高校普通教師86年的工資。

從1955年2月中旬林語堂送呈預算案,到4月6日雙方聯合發表聲明,林語堂總共在南洋大學待了半年,其中有50天在和南洋大學執委會的糾紛之中,產生了極大的內耗,在他離開新加坡後,還極沒有風度地在美國《生活》雜誌發表文章攻擊南洋大學,對南洋大學及相關人員的聲譽構成了嚴重的負面影響,也使本來還維持表面和氣的雙方完全撕破臉面。我們不能說林語堂這樣一個在國際上有著名影響力的作家來到南洋大學,對南洋大學毫無裨益,起碼他來到南洋大學之後,當局對南洋大學益發重視,他的「南大風波」也提高了南洋大學的知名度(雖然是以這樣一種不光彩的方式),但總的來看,他的校長之行無疑是雙輸的結局。

雖然執委會亦有過失,比如虛假承諾、不肯放權,但林語堂身為作家而非教育家,極富理想氣息而凌空蹈虛,這才是糾紛中的重點,以至於林語堂幾乎沒有贏得任何道義上的支持。他不願意去體會南洋大學的建立和日常經費均仰賴華人社會籌款,忽視南洋大學的直接目的是為無法繼續升學的華校高中生提供一深造機會,其創建其本質上是走平民路線。這就是繼林語堂之後負責校務的潘受在《從牌坊大門說到相思樹》一文中所說的:「我們憬悟辦南洋大學的首要意義並不在乎第幾流大學……南大的起步應該是一所腳踏實地,適當而合水準的第一位大學。」林語堂怎麼會以為底層華人們義舞、義踏就是為了建立一個貴族化的大學?他可能根本沒有想到,當時東西方還在互相敵視的「冷戰」之中,英殖民當局眼皮子底下設立一所華文大學無異於插在胸口的一把刀,他怎麼會相信兩千萬元就能在這種局勢下造就世界一流大學?他又怎麼會相信自己就有作為世界一流大學校長的能力?在這之前,他一天大學校長都沒有做過。

風波期間,三輪車工人林樹華說:「我只受過三年半華文教育,因此吃了不少虧。去年6月4日,我跟數百名三輪車工友義踏,從清晨6時直至晚7時,中間沒吃飯,沒回家,13小時,賺了533元,全捐給了南大,為的是下一代華人有機會受較好的教育。我不會說話,但我認為陳六使的主張是對的。」

神來了,神又走了,只留下一地雞毛。

當陳六使在1953年提出要創辦華文大學時,他說:

二十餘年前,吾人出洋,思想為賺錢,賺錢入手,榮歸祖國,建家立業,可為得意。今日見解已不同,自第二次大戰後,吾人已認識馬來亞無異吾人之故鄉,既有此新見解,自當為吾人馬來亞之子孫計,以南洋群島吾僑之眾,中學生之多,非從速辦一大學於中心地點之新加坡不可。

今天我們再讀這段話,仍然能感受到當時突變的國際局勢下,新馬華人在精神世界上的驟然轉向。曾經他們有「葉落歸根」的強烈的中國意識,在身份認同上,他們仍然認為自己是中國人。但是當歷史進入到50年代,那個各國紛紛獨立的風起雲湧的時代,國與國之間的邊界突然樹立起來,他們面對著數百年來從未出現過的情況:他們成了一個新國家的國民。

陳六使已經離開中國三十多年,他的事業、他的親人,幾乎全部來到了馬來西亞。七兄弟里,只有頭房文倚還在留守福建祖家。雖然陳家的根還在大陸,但已經在遙遠的南洋開枝散葉,而且將來陳家子孫也會長期在南洋生活下去。他們以馬來亞為「吾人之故鄉」了。

但是這個「故鄉」,亦並非是和平友愛的桃花源,一樣有紛爭、有坎坷、有不如意。或者說,初初建立的南洋大學由於其特殊的華文大學身份,在這個政治敏感的年代,經歷得比別的大學更多。

完成教職工聘請和新生招考工作之後,1956年3月15日下午2時,陳六使主持南洋大學升旗典禮,代表新加坡三大種族的三光環校旗騰空而起,宣告正式開學。陳六使在致詞中說:

今日為海外華僑最光榮的日子,因為數百年前華僑南渡,經歷無數的折磨與苦難,終於憑本身的力量與奮鬥,今日建立起一間大學,而且這間大學就在今天開學了!

開學典禮,圖片來自胡興榮《記憶南洋大學》

當校旗升起的時候,陳六使是怎樣的心情,我們已經不得而知,但「海外華僑最光榮的日子」,或許也是陳六使最光榮的日子!他終於得償夙願,在遠離祖國的東南亞,在耗費了無數人力物力之後,華人的精神火種終於埋下。我們可以猜測一下陳六使的想法:只要這三個光環還在新馬的大地上飄蕩,華人的文化血脈就不會斷絕!,

1958年3月30日,這是另一個特殊的日子。今天,南洋理工大學就修建在曾經的南洋大學舊址,我們能在這裡看到一座紀念碑,這是南洋大學開學整整兩年後的校舍落成典禮紀念碑。此時離南洋大學初次募捐不過五年時間,新馬華人們終於等到了自己的每分每厘都化作了青磚綠樹,看到了一個美麗的華文大學校園。那天,新加坡總督顧德為南洋大學主持首期校舍落成典禮,前來觀禮的政黨領袖、政府官員、全體教職員、學生及新馬各界人士達10萬人以上,這是何等壯觀的場景,對新馬華人來說,這恐怕是一場莊嚴的朝聖。李光耀在《我一生的挑戰――新加坡雙語之路》一書中談到當時的情景:

「車龍從南大的裕廊校園一直排到市區的紐頓圈。前往主持開幕儀式的英國總督顧德爵士的座車,即使在警察開道下也寸步難行。他足足遲到了兩個小時。」

喜事一樁接著一樁,但也潛藏著無數隱憂。不過在新生大學的喜悅之下,這些隱憂沒有成為主旋律。一切都會好的,不是嗎?

指針撥到1959年。繼林語堂事件之後,真正使南洋大學陷入困境的風暴,襲來了。

實際上,在南洋大學開學之後僅兩個月,時任新加坡教育部長周瑞麒即指出:南大未向政府申請頒授學位的法定權力前,南大學位不受承認。之後南洋大學的學位問題一直陰魂不散。為了儘快獲得政府承認,1959年1月,南洋大學與當時新加坡的林有福政府同意共同聘請以西澳大學副校長白里斯葛教授 (Prof.S.L.PreScott)為首的大學評議會對南洋大學學術水平、教師資格、教學設備等情況進行調查。當年3月,五人委員會提交了《白里斯葛報告書》。報告書以具有長久歷史的政府大學的標準,批評了草創中的南洋大學在專業計劃、實驗室設計、師資學歷、學術研究、課程編排等方面的不足。這些專家意見反映了民辦大學缺乏資源的特性,卻在明文任務之外,尤其在未查驗學生作業、未審定學生學術水平的情況下,額外作出了被新馬華人們認為「草率與不負責任」的評語:

我們遺憾的要報告對南洋大學學術水準的不利評價,更遺憾的是我們在此刻不能心安理得的向新加坡政府推薦承認南洋大學文憑,給於與其他受承認的大學文憑同等的地位。

對一所草創期的大學而言,尤其是南洋大學百般謀求政府承認其學位的關頭,評語背後有沒有政治力量參與,我們今天已經不得而知。但對南洋大學而言,這無異於當頭一擊。直到南洋大學關閉的1980年,這份報告書仍然是籠罩在其頭頂的陰影,成為長期背負著的政治包袱。在這之後,又產生了《魏雅聆報告書》和《王賡武報告書》,每份報告書都對南洋大學不利,從政府高層到民間,都或多或少對南洋大學的學位質量有所懷疑。

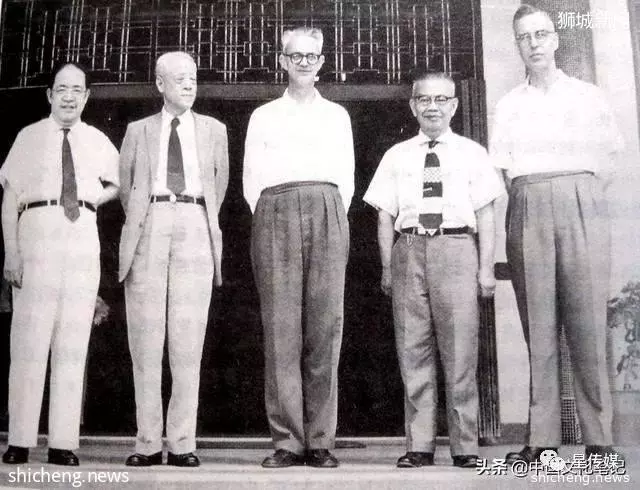

白里斯葛五人委員會

從白里斯葛到王庚武,他們的目標總是在一些關鍵點上發生重合:南洋大學的投入不足,需要政府干預;南洋大學以華文作為主要授課語言不妥;南洋大學甚至最好和馬來亞大學或後來的新加坡大學合併。總之,它要麼不存在,要麼不以華文大學的面目存在。否則,它就總會面臨來自各方的壓力——掛著教學水平、學生質量的名頭。

南洋大學,太難了。

林語堂在離開新加坡時說了一句話:「南大可以沒有林語堂,但不能無陳六使。」

但是假如南洋大學真的沒有陳六使了呢?那會是怎麼一個局面?

關於南洋大學,有很多話都一語成讖。1970年的時候,莎笳寫了詩歌《預言三十年》,他說:

「某英文報曾預言/華校壽命不出三十年/華校師生拜讀了驚人預言/只當是《天方夜譚》的新編/要知道政治家論及本國的前途/也只敢作出十年八年的預言/那位執筆仁兄豈有千里眼/一眼就看穿了天」

不幸的是,南洋大學確實沒有撐過30年。即使以1953年取得「南洋大學有限公司」法人地位開始算起,它也不過走過了27年的春秋。