节点中的公共空间进行的文化活动(来源:Flickr)

例如,12万㎡的淡滨尼天地(商业综合体),不仅配置了1.26万㎡的图书馆;还以“甘榜精神”为主题,与国家文物局、淡马锡理工学院等机构联合打造的文化遗产展览空间;淡滨尼的艺术剧场还会扶持各类本土艺术团体来此演出。

淡滨尼天地及淡滨尼体育场(来源:开放地图网站/Wikipedia)

②. 国际化的雕塑网络

新加坡从环境入手,打造城市雕塑网络,潜移默化地影响大众审美。

早在1991年,新加坡就制定了《公共雕塑总体规划》,希望通过环境培育公众对艺术的认知与欣赏能力。该规划规定在商业中心、博物馆、历史保留区,重点安置公共雕塑。

2002年,《公共雕塑总体规划》再次升级,通过在乌节路、新加坡河、中央商业区、滨海水景走廊等更为具体的区域,线性地安装新公共雕塑,形成艺术网络。

例如,新加坡河作为城市的母亲河,其河畔的一系列雕塑,既是连续的历史叙事节点,又是独立作品,它们共同展现了城市的变迁历史,强化市民的共同记忆。

新加坡河沿岸的系列雕塑,成为艺术网络的代表

当然,艺术网络的构建只依赖政府推动是难以为继的。

于是,“艺术激励计划”作为配套政策,通过部分免税、税收减免等奖励措施,鼓励企业或私人捐赠公共艺术品;艺术网络沿线的项目开发,更有意愿拿出一定资金,用于公共艺术性开支、艺术环境维护,保持了艺术网络的可持续性。

新加坡大华银行大厦前的雕塑——《鸟》

乌节路ON Orchard前的雕塑

对于艺术作品的甄选,新加坡走的是“国际化路线”。

截止2006年,200多组的公共雕塑中,很多来自国际雕塑大师,如萨尔瓦多·达利、亨利·摩尔、费尔南多·布特罗、罗伯特·印第安那、罗伊·里奇滕斯坦等。不仅打开了市民的艺术视野,也成为吸引国际游客的一大资源。

在每次引入这些大师级的雕塑时,新加坡也非常注重这些作品的国际化营销效果。

例如,英国雕塑家马克·奎恩的作品“星球”(Planet)亮相新加坡,新加坡与BBC、《英国卫报》、《赫芬顿邮报》、亚洲新闻台等全球众多媒体合作,发表20篇报道,使该作品迅速走红全球。

雕塑家马克·奎恩的作品“星球”的落地,成为了国际化的文化营销事件(来源:Flickr)

2.文化内容大众化,降低全民参与门槛

网络化的公共文化艺术空间有了,下面就看新加坡在文化内容运营上,能否打破之前“曲高和寡”的困境了。

当然,低票价策略可以有效吸引大众参与到文化活动当中,如很多专业剧场的10元学生券,还有面向大众的15-80元之间低票价。

不过,能让大众养成文化消费习惯的除了低票价,更取决于文化“内容”能否长期吸引他们。因此,新加坡会举办多元的城市文化活动,吸引不同喜好的民众参与,如艺术周、妆艺大游行、Ultra音乐节、仲夏夜空、户外热舞节等等。

▼ 户外热舞节成为亚洲最大的音乐舞蹈节之一(来源:Flickr)

更为重要的,对一些原本“高端”的文化活动进行“降维”,吸引大众参与。最为典型的就是新加坡国际艺术节。

新加坡国际艺术节融合了戏剧艺术、舞蹈、音乐和视觉艺术等,吸引了众多国际艺术家参与(来源:sifa)

该艺术节最早(1977年)由新加坡教育部下属青年音乐师协会发起,自1980年由政府接手,成为由官方举办的国际性艺术节。

2012年,由官方与维多利亚音乐厅、古德曼艺术中心、阿里瓦尔艺术中心等众多文化场所组成的非营利组织艺术之家(AHL),接手该艺术节,负责管理运营。

古德曼艺术中心门前的艺术之家logo(来源:Wikipedia)

艺术之家,最为重要的调整是将原本聚焦于音乐、戏剧的“小众”艺术节,拓展到舞蹈、视觉艺术、文化展览等领域,扩大受众群体。

自2015年开始,艺术节正式开始前,还会举办名为 O.P.E.N(意为开放、参与、充实、交流)为期三个月的创意预展,进一步拓展到公开表演、电影、展览、演讲、科技等领域。

这一方面是为了帮助大众可以从多个方面理解艺术,另一方面是吸引更多元,特别是新一代年轻人的参与。

新加坡国际艺术节期间公共空间举办的大众参与的艺术活动(来源:Flickr)

这些“降维”并不意味着文化品质降低。艺术之家接手后,修改了之前由文化名人担当艺术节总监的“传统”,改由专业的戏剧、文化活动类的“专业人士”担任艺术总监,如王景生、吴青丽等等,降维不降质。

3. 文化进“社区”,习惯成自然

在市民的文化培育方面,新加坡以社区为单位,推动市民的文化生活日常化。

例如通过Arts for All计划,艺术家以及企业进入社区举办各类文化活动,使文化到达不同的社会阶层。

▼ Arts for All计划内的部分项目

青少年作为重点“孵化对象”,从学校到社区,会通过选修课程、社区实践等增加他们参与文化活动的机会。如艺术选择计划(AEP,为期4年)增强学生对于艺术和新媒体形式的认识,培养分析思维和创造力。

此外,2018推出的“艺术培育奖”,是针对低收入家庭学生,在小学四年级至六年级展开的艺术增益课程,目标是确保艺术教育对不同家庭背景的学生保持开放。

▼ 社区、学校针对青少年展开的各类艺术培训及活动(来源:新加坡教育部官网)

至此,从文化网络化到文化大众化,再到文化进社区,新加坡完成了全民文化“需求端”的构建。另一方面,从人才到内容的文化“供给端”建设也在同步进行。

03 供给端:

从整体到局部,振兴文化行业

MEASURE THE WORLD

在文化供给端,新加坡在培育文化人才和培育文化机构2个方面着重发力。尽管这2点里面的很多方式,如今我们习以为常,但从系统性的角度出发,有必要再简要重复一次。

1. 培育-发掘-强化的人才发展体系

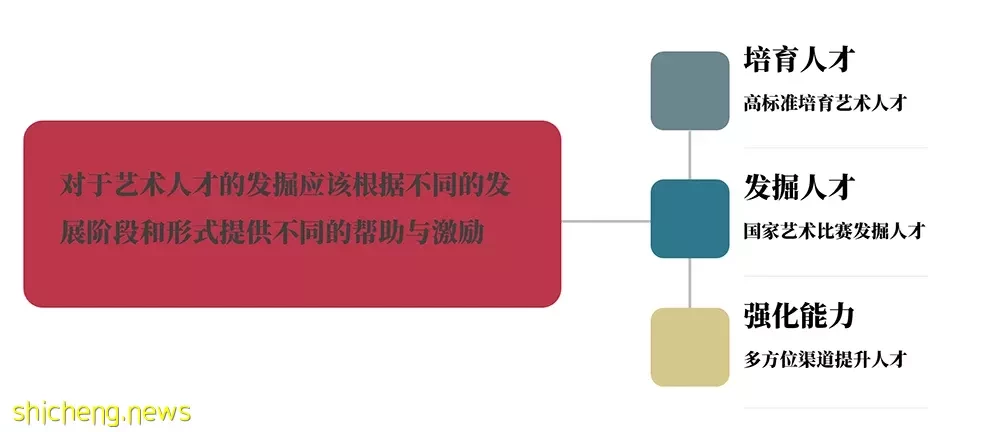

蓬勃发展的文化生态必须由一个充足的人才库作为支撑,新加坡从人才培育、人才发掘、能力强化方面入手,提升人才职业发展的质量。

培育-发掘-强化的人才发展体系

①. 人才培育

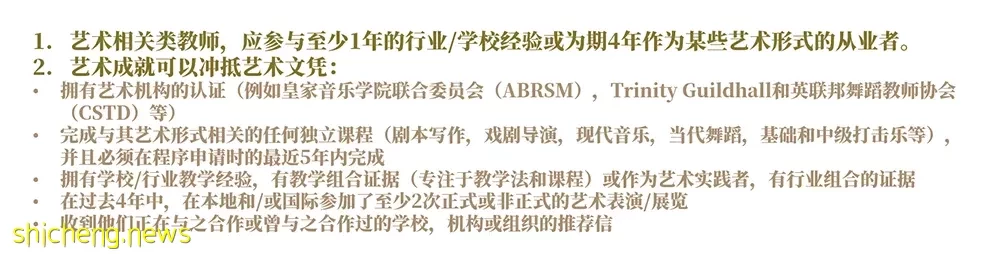

人才培育,不仅是指相关院校的学生,培养他们的老师更是重中之重。教师的再培训计划,由NIE国际(教育商业咨询机构)与新加坡国家艺术委员会,共同制定推进,旨在提高教师对新知识的获取与理解,以及教学中的新技巧普及。

教师的再培训计划

在提升人才国际化视野与创新方面,新加坡与伦敦大学、东京艺术大学、皇家墨尔本理工学院等院校合作,联合设立“艺术、设计和媒体”课程以及媒体实验室,保障新加坡的艺术水平能够达到国际水准。

与新加坡展开合作的部分院校

此外,针对优秀的艺术学科学生,设立NAC艺术奖学金,鼓励他们去海外游学。当然,“天下没有免费的午餐”,获得者必须在毕业后,履行在新加坡艺术领域从业一段时间(1-2年)的承诺。

②. 人才发掘

在挖掘人才方面,主要通过较为常见的文化艺术赛事和高等艺术院校选拔的方式。稍有不同的是,在高校挖掘人才方面,依然强调“特长班”。如新加坡南洋艺术学院(NAFA)的青年才俊学院,就针对各类有天赋的青少年,进行专项课程的特别培训。

新加坡南洋艺术学院(来源:Wikipedia)

③. 能力强化

为促行业从业者专业能力的持续提升,新加坡通过培训补助、助学金等手段,结合大师班、导师课程等培训,聘请来自世界各地的艺术家作为导师,促进行业与国际发展同步,保持文化艺术的创新能力。