三年的冠病疫情,对新加坡餐饮业起著前所未有的冲击。由于疫情反复,促使防疫措施也顺应调整,从禁止堂食到限制人数,到放宽措施,再回到禁止堂食……餐饮业者的心情自然也跟着起起落落,心里有说不尽的失望与沮丧。

餐饮业在大部分时间所能经营的客容量,平均仅有以前的40%。这段期间,无论是米其林星级的餐馆,购物商场里的食阁,邻里的咖啡店或小贩中心的生意都受到巨大冲击,关门结业的餐馆比比皆是。

期间,我们也看到很多餐饮业者挣扎求存、力图突破,大家都竭尽全力为守护自己的事业而努力不懈,例如开拓送餐服务市场,善用自媒体与顾客维持联系等。在不求赚钱,但求维持的原则下,能够生存下来,已是一种成就。

这一期《华汇》走访了一群从事中小型餐饮业的新移民,分享他们在疫情期间面对的困境,如何善用有限资源突破环境的限制,以及在后疫情时代的心情与经营模式的改变。

泰国烧烤

从邻里食店发展成连锁店

Foto是Anurak Sangkaew(永久居民,原籍泰国清迈)的昵称,她在2008年嫁来新加坡。原本对事业没什么野心,只想相夫教子的她,后来在亲友鼓励下,在2014年开了她的第一间泰国烧烤店——1345 Mookata。

“我平时就喜欢烹饪,经常邀朋友到家里聚餐,谁知她们吃后赞不绝口,就一直怂恿我出来开店。”

后来,在丈夫的支持下,Foto先到朋友的餐馆实习,从厨房做到楼面,从一个部门到另一个部门,她花了六个月时间熟悉餐馆的方方面面,为自己做好创业的准备。

客户不离不弃的支持

Foto的烧烤店设在组屋区,做的是社区生意,亲切的服务与大众化价格,吸引了一批忠诚的老顾客,他们不仅在疫情期间继续捧场,即便后来烧烤店突然被中止合约,搬到现有地点,他们还是不离不弃。

▲招牌菜是全泰式的烧烤,就连餐厅设计也非常有泰国味。

Foto非常重视与顾客之间的互动,特别是推出新菜式的时候,她更希望听到顾客的反馈。她说:“有一次我买了玉米粒煮汤,起初并不受落,因为顾客都喜欢一整条的玉米,但我觉得熬出来的汤味比不上玉米粒,所以我依旧坚持,渐渐地顾客也喜欢上了。”

对自己,还有自己的菜品有信心,是Foto的成功之道。

与生意伙伴鸡同鸭讲

烧烤店的新股东王培培(家属证,原籍中国安徽)是Foto的智囊,负责品牌的推广与营销策略。王培培还没加股之前是烧烤店的常客,她认为Foto的泰国烧烤,从腌肉到酱料,酱汁到汤水,都很有自己的特色,所以当Foto邀她加入时,她毅然接受了。

两个女子,一个泰文、一个中文,沟通起来是否如同鸡同鸭讲?她们异口同声地说:“没有问题。”

王培培说:“慢慢来,有耐性,总可以的。”在一旁的Foto也补充:“如果真的不行,懂泰文与中文的老公可以充当翻译。”

目前,王培培正协助拟定餐馆的发展蓝图。“我们正筹备在新加坡多开几间门店,将会采用加盟或加股的合作方式,我们提供技术与培训。开连锁店的地点是重要考量,不想做了一阵子就没了,反而影响到这个品牌。”

如果一切顺利,计划会在2023年内落实。

土耳其餐馆

分享家乡文化

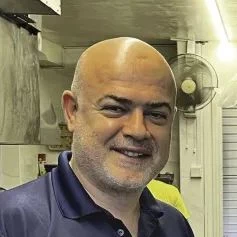

席南 (Sinan Ozen) 生于土耳其西部锡尔特城 (Siirt City),成长于伊斯坦布尔。2011年来新加坡,娶了狮城妻后成为永久居民。

在土耳其已经是餐馆厨师的他,移民新加坡后却从夜市摊位做起,从一个组屋区到另一个组屋区摆摊,但这也不失为一种认识新加坡的方式,“新加坡虽小,但人民的视野辽阔,加上他们经常出国旅行,所以包容度高,对地方风味小吃非但不抗拒,还很支持。”

夜市成本激增做不下

席南深爱自己的饮食文化,他在夜市卖的是土耳其的招牌烤肉,就是将羊肉插在旋转的烤叉上,形成一个紧实的圆柱体慢慢烧烤。“烤羊肉的竞争很大,但很多是滥竽充数,只有其形而无其神,让我看了很痛心。”他指出,要烤好羊肉需要技巧,香料不宜太多,为确保羊肉的肉质鲜美,必须在表层烤熟后立刻切下,让食客吃到最新鲜的肉质,而里层还没熟的肉将继续烧烤。

▲土耳其烤肉卷用薄饼皮包裹烤肉和蔬菜。

八年的夜市生涯,虽然“漂泊”,但席南却感觉自在,能够做自己喜欢的事,就是一种幸福。直到冠病疫情突发,夜市被迫喊停长达九个月,他才惊觉,他的夜市“事业”是那么地不堪一击。

夜市于2023年重新获准营业,但成本高涨大幅推高夜市摊位租金。经过一番考虑,他觉得是时候离开夜市,开设自己的餐馆。

与本地人分享土耳其的故事

刚在6月开设的餐馆Anatolia,主攻道地的土耳其和黎巴嫩菜品,就设在游客往来不息,伊斯兰文化浓郁的亚拉街 (Arab Street)。他认为这是分享土耳其文化的最佳场所,因为经常有老师带学生到这一带进行文化之旅。他也经常与食客分享他的故事。

▲餐厅采用玻璃吊灯与波斯花式瓷砖,设计风格非常天方夜谭。

他指出,横跨欧亚两个大陆的土耳其向来是各地民族往来的十字路口,自中世纪以来就是不同文化的熔炉,不同宗教和种族的人群到此定居,养活自己的同时,也把他们优良的民族带到那里。“这个背景跟新加坡何其相似,新加坡是个多元文化汇聚的地方,我希望土耳其文化也会融于其中,成为本地的一种新兴文化。”

42岁的席南,经营了八年夜市生涯后,从零开始经营餐馆。他对此处之泰然,说是没关系,因为他自认有耐心。“成功还很遥远,需要耐心地努力,耐心地解决问题,耐心地等待。”

耐心于他而言,是不急躁,不功利,脚踏实地。

友间土菜馆

家乡菜众口难调

锺少平(永久居民,原籍中国江西)有一个江西老乡的社群,他说,大家时不时会怀念家乡菜的味道,刚好2018年芽笼一带有间店找人接手,他和几个老乡便兴起做家乡菜餐馆的念头。可惜餐馆经营一年多就遇上疫情,因无法承受租金而暂时关闭。去年5月,他在裕廊东觅得新地点,卷土重来。

▲口味浓郁,鲜辣香醇的赣菜。

他的“友间土菜馆”是一家主打“赣湘风味”的特色馆子,介绍原汁原味的江西湖南炒菜,以及家乡的那一份情怀。他主要负责管理菜品与拓展市场。

食材与调味的挑战

传统的家乡菜肴落户狮城,是否还能保存其鲜辣香醇的浓厚口味?其中食材与调味是关键。

“新鲜食材都是在本地采购,只有干菜从中国进口。我会选一些食材来源较稳定的菜,例如辣椒都是从中国原产地进口的,我必须确定供应稳定,才敢推出相应的菜式。”

锺少平指出,在新加坡很难做到食材从菜市场直运餐馆,而时间的差异会使到炒出来的菜品味道不一样,要突破这种客观环境的局限,只能从烹饪与调味下功夫。

虽然主打地方菜,但客源方面是本地人与移民各占一半,口味也根据客人的要求作出调整。

“这时候,服务生所扮演的角色就很重要了,那些从中国来的新移民,特别是江西、湖南、四川来的,口味比较重,可以偏辣一些;当面对不太熟悉这个菜系的本地人时,他们就要花多点时间跟客人沟通。”

锺少平表示,新移民未必就能吃辣吃咸,他们在这里住久后,也变得没那么重口味,所谓众口难调,餐馆也一直在磨合中。

人力是最大的挑战

他表示,经营餐馆的最大挑战是人手短缺。“本地人不愿做,他们对工资很挑剔,而且不能忍受长时间的工作性质,至于外籍员工的数目又受到严控,聘请本地人与外地人的比例是12对1,无形中造成经营者的压力。”

厨师就更难找了,特别是中国地方菜系,在本地很少,甚至没有。“我希望政策可以根据客观供求而有所调整,例如人手不够时可以略微放松一点;在适当的时候可通过一些奖励,鼓励本地人更愿意投入这个行业。”

他说,馆子已经开了三年,在菜品、人事,营运上都有挑战。以后是否开分店,还要看时机,至少要等到管理稳定、菜式更多元,才有进一步打算。届时可能会在一些中小菜品做些许改良,新店选址也会偏向新移民喜欢聚会的地区,不过一切还要看时机。

精品咖啡厅

早C晚A的新经营模式

陈梦洁(新公民,原籍中国湖北)在本地念大学时,就喜欢到不同的咖啡厅喝咖啡,甚至还自荐到朋友的咖啡厅帮忙,从磨豆、打奶泡到拉花*,积累了泡精品咖啡的知识。

2017年夫妻俩携手创建以企业客户为服务对象的King’s Cart Coffee,例如在客户举办的商展活动中提供免费咖啡招待宾客,或者为企业内部建立一整套咖啡吧台,供员工享用。

疫情下的非一般决定

正当公司业务稳步推进时,突如其来的疫情让她措手不及,紧随其后的管控措施,几乎切断所有的活动。活动停摆意味着零收入,为了不继续烧钱,他们最后的决定竟是开一间咖啡厅门店。

“我承认是一个冒险的决定,但值得一试。因为只要有门店,就一定会有人进来消费,我们不期待丰厚的盈利,但求有现金周转,让公司的结构存活下来,保留我们整个团队,因为他们都积累了多年的经验。”

新的门店地点避开旅游区与商业地带,主攻社区居民。店内的布置宁可少摆些桌椅,以腾出地方摆咖啡烘培机,以备在必要时,可一夜间改为销售咖啡豆的工厂。她说,在非常时刻,必须多管齐下,她一面做零售,同时也开始电商的销售模式,之前批量卖给企业客户的咖啡粉,改成小量直接卖给消费者。

一间咖啡厅,两种风情

踏入后疫情时代,陈梦洁表示,即使恢原来的“企业对企业”模式,也不会放弃门店的拓展,相反地还注入了一些新概念。

“为了充分使用场地,就有了早C晚A(C:咖啡;A:酒)的概念,日间它是一间充满温馨情调的咖啡厅,夜间则改为喝酒、吃生蚝与用晚餐,迎来另一群客源。”