泰国的著名美食多不胜数,黄梨炒饭和绿咖喱更是红蚂蚁的心头爱。

但有一种泰国美食是红蚂蚁不敢领教的:

炸昆虫。

偏偏有一名狮城女子爱不释口,还吃到送进医院,在网上引起热议。

这名网红是23岁的Nicolette Wee。她日前到曼谷夜市尝鲜,第一次吃炸蚱蜢就赞不绝口:

“非常肥美多汁,口感很爽脆。它(蚱蜢)的脚还悬在嘴外,我吃得很shiok(过瘾)。”

意犹未尽的她,又回到同个摊位,买了一包“外脆内软”的炸蚕蛹:

“为什么我公司的茶水间没有这种零食?”

不料画面一转,下一幕就看到她躺在新加坡一家医院的病床上。

原来她回国后腹泻不止,需要住院吊点滴。

@nicolettecalliewe

based on a true story

♬ original sound - Nicolette Callie Wee

这支30秒的视频在社媒平台TikTok上疯传,短短10天内,点击率就高达30万。

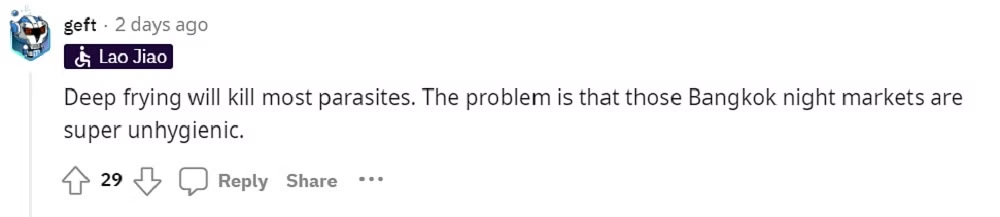

有网民认为,导致食物中毒的“罪魁祸首”其实不是炸昆虫,而是曼谷夜市恶劣的卫生条件。

“油炸可以杀掉寄生虫。只要准备过程跟其他食物一样,那些昆虫是可以食用的。”

(网络论坛Reddit截图)

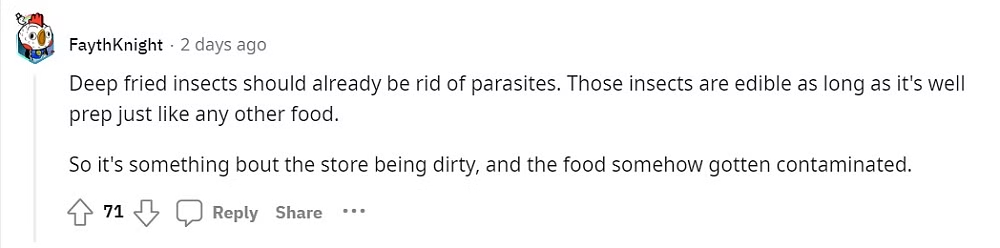

也有网民指出,泰国人吃了炸昆虫都安然无恙,想必是新加坡人的肠胃没“受过训练”,才会水土不服。

(网络论坛Reddit截图)等到公司快倒闭了

可食用昆虫在新加坡仍未获准售卖,难怪网红小姐要大老远跑去泰国吃。

咦,新加坡食品局之前不是说,2023年下半年就可以进口或饲养16种可食用昆虫吗?

蚱蜢

黑蟋蟀

白蟋蟀

带状蟋蟀

田间蟋蟀

欧洲蜜蜂

非洲飞蝗

美国沙漠蝗虫

蚕蛹

白虫

大麦虫

面包虫

小面包虫

大蜡蛾

小蜡蛾

巨型犀牛甲虫

现在都2024年1月了,怎么还不见“虫虫料理”的踪影?

看来不只是网红小姐,一些食品公司也盼到脖子都长了。

欲吃又止。(路透社)

专门研发昆虫蛋白食品的四家本地业者接受《海峡时报》访问时都感到无奈和沮丧,有的甚至考虑结束营业。

Future Protein Solutions负责人Christopher Leow自2019年创办公司后,投入不少时间和金钱研究如何将蟋蟀融入巧克力、意大利面和印度煎饼。

2021年,他还在林厝港开了一家小型蟋蟀农场,每月养殖60至120公斤的蟋蟀。

不过,没有食品局的正式批准,这些蟋蟀都无用武之地。

“投资者一一撤资后,公司只好暂停所有业务。”

Christopher Leow感叹,不论是经营蟋蟀农场,还是生产昆虫蛋白食品,在新加坡都是一项艰巨任务。

他坦言,研发食品和市场研究都需要成本,但政府为替代蛋白食品业者提供的补助,多数只会给生产植物蛋白、微生物蛋白和细胞培植肉的业者。

像他这样的昆虫蛋白食品业者,往往被排除在外。

蟋蟀炖饭,来一口吗?(路透社)

Asia Insect Farm Solutions创办人Yuvanesh T.S.也有类似经历,但他选择把目光转向海外市场。

这家专门生产蟋蟀粉的公司成立于2021年,产品主要出口到美国和英国,后来却因销售欠佳而停止出口。

上个月,Yuvanesh首次与泰国的昆虫蛋白食品业者合作,推出用蟋蟀粉制作的营养薯片,目前还在观察市场反应。

“如果未来数月的生意不见好转,我很可能会关闭公司。我总不能一直做亏本生意。”

过去数月,Yuvanesh和Christopher Leow不断向食品局询问批准进度,却始终得不到想要的答案。

难道食品局真的“见死不救”?

面对《海峡时报》的询问,食品局只是回了两句:

“我们还在敲定实施细节,会在适当的时候宣布生效日期。我们也会继续为业者提供相关的协助。”

万事俱备,只欠东风?

联合国粮食与农业组织的数据显示,全世界有1900种昆虫可供人类食用。

它们含有丰富的蛋白质、矿物质和纤维,被视为永续的“未来食物”。

昆虫拼盘,请慢用!(新明日报)

食用昆虫在一些亚洲国家已是流传多年的饮食传统,但在新加坡仍是相当新的概念。

为保障新加坡的食品安全,食品局规定业者必须符合特定条件,才可获准进口或饲养供人们直接食用的昆虫。

这些条件包括:

用来制作食品的昆虫不能是野生的,必须在受严格管控的卫生环境内饲养。

饲养昆虫所用的基质(substrate)不能含有粪便、病原体或有害污染物。

食用昆虫必须经过高温或杀菌处理。

截至2023年4月,已有超过10家业者向食品局表明有兴趣进口或饲养昆虫来售卖。

看来万事俱备,只欠东风。

如前所述,食品局去年已批准16种可安全食用的昆虫,但具体的监管条例却迟迟未有下文。

希望监管条例可以尽快出台,让昆虫蛋白食品业者迎来期盼已久的“东风”,不然这些商家就得喝西北风了。