周五原是新加坡的教師節,但今年較特殊,9月1日被定為民選總統選舉投票日,教師節不得不「讓位」給公定假日,改在9月11日慶祝。

在新加坡當教師壓力大已是不爭的事實,班上可能會出現難管教的學生、有時又得加班導致平均工時「超標」,為人師表的工作範圍越來越吃力不討好。

教師招聘人數削減與出生率有關

教育部近期接受媒體詢問時公布的一組數據,似乎進一步印證了上述論點。

這組數據反映出三個信息:

加入教師行列人數下滑:教育部每年平均招聘的教師,從2004年至2012年的年均2000至3000人、銳減至2018年至2022年的年均650人;我國目前約有3萬2000名教育官,包括擔任校長及副校長在內的教育工作者。

年輕教師日趨減少:2021年約四分之一的教師年齡為34歲或以下,同比2012年的46.4%及2015年的55.4%有顯著下降。

資深教師占比過半:2012年約34.5%的教師年滿40歲,這個比例到了2021年已增至56%。

新加坡教師人口顯然已越來越資深(年長)。教育部說,截至2021年,23.6%的教師擁有10年至14年的經驗。

截至2021年,23.6%的本地教師擁有10年至14年的經驗。(海峽時報)

從另一個角度來看,這是否也意味著選擇加入教育領域的社會新鮮人,近年來也呈下滑的趨勢?

國立教育學院政策與領袖學部副教授陳英泰表示,隨著出生率下跌、學校合併及關閉,如今已不需要像以前那樣聘請那麼多教師。

教師越來越資深對學生或許並非壞事,但對於整個行業而言,卻提高了青黃不接的風險。教師與學生之間年齡差距越大,也可能使一些教學方法和日新月異的科技在課堂內難跟上時代腳步。

資深教師更難適應「新玩意兒」?

不論是年輕資歷較淺、或是年紀較大較資深的教師,相信都各有所長。

然而,要如何根據現在學生的喜好來因材施教,絕對不是件容易的事。

現代學生機不離手,也十分仰賴科技,教師如何投其所好藉此教學令人關注。(海峽時報)

《海峽時報》日前在一篇專題報道中探討社交媒體已日漸成為受歡迎的本地教學平台的現象。

在深受Z世代(16歲至25歲的年輕人)喜愛的社媒應用TikTok上,與新加坡教學相關的視頻,在疫情期間暴增了37倍。

《海峽時報》在該報道中訪問了四名本地教師,他們都各自開設了Tiktok, Instagram, 甚至是YouTube帳號,把教材拍成視頻,希望能投其所好,讓學生從中學習新知。

View this post on Instagram

A post shared by Matholicism (@matholicism)

@berniceloon Answering techniques tutorial: MAPS 🗺️ #learningisfun #edutok #geography #olevels2023 ♬ Big mood - aApVision

其中一名教地理的女教師解釋說:

「這個世代成長的過程中離不開科技,因此他們吸收新知的方式,剛我們以前很不一樣。」

她認為,許多年輕人滑手機時,都在看一些娛樂性高但沒什麼營養的視頻,所以當教師創作(教學)內容,視頻出現在學生的手機螢幕上,就能打破他們不間斷觀看無謂內容的習慣。

這些教師紛紛當起了「網紅」,試圖與學生建立更密切的關係,藉此教導他們或分享課本以外的知識。

這股潮流不只限於新加坡,在國外也相當流行,有媒體索性把這個現象取名為「TeachTok」。

創立於澳大利亞的非營利網絡媒體「The Conversation」,今年3月就刊登了一篇評論,分析「教師身兼網紅」的利弊。

該評論提及,TeachTok其實能促進教師的歸屬感,而這對一個容易產生壓力或過勞(burnout)的職業來說相當重要。

「但隨著TikTok成為新常態,教師面臨更大的壓力,必須在私人時間從事無償工作。一些教師申訴,他們在社媒上遭受到過度的批評和監視,也有教師坦言,部分學生和家長現已期望能隨時與他們取得聯繫。」

新加坡當教師壓力大是不爭的事實。(每日新聞示意圖)

教師在原有的工作量上,還得在網上延伸出另一個身份,相信未必是人人都能辦得到,也自認能夠勝任的事。

紅螞蟻比較好奇的是,那些資深教師對於藉由新科技教學,又保持什麼樣的心態?

這樣說絕對沒有不尊重這群教師的意思,但相較於傳統的教學模式,資深教師確實得花多一些時間在課堂上採納科技,更何況社交媒體平台有那麼多種,而且每一種都在快速蛻變中。

陳英泰副教授接受《海峽時報》訪問時就指出:

「經驗在某程度上能幫到你,但要資深教師改變根深蒂固的態度和信念,也許會比較困難。」

「資歷較淺的教師,能供他們借鑑的累積知識較少,但他們的態度還未定型,理論上適應能力或許比較強。」

ChatGPT來勢洶洶

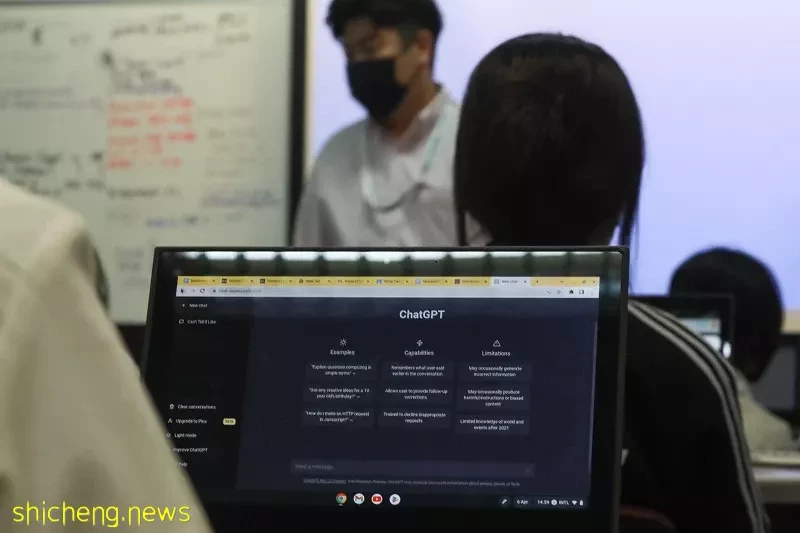

ChatGPT未來會否對教育工作者構成更大的威脅?(海峽時報)

除了社交媒體和新科技,人工智慧的崛起相信也為教師帶來挑戰。

教育部長陳振聲今年初在國會上回複議員詢問時說,教育部會為教育工作者提供資源,指引他們有效使用科技,也設專業小組來探討人工智慧工具在教育上的使用。

陳振聲也指出,教師會繼續指導學生負責任地使用科技學習工具,包括越來越普遍的人工智慧,了解ChatGPT這類人工智慧工具的使用。

他也認為,自主和協作學習及創造性思維等技能,並非輕易就能被科技工具取代。

當前,ChatGPT等人工智慧科技,對教育工作似乎還構不成顯著的威脅,但未來科技會如何演變,沒人能預測得到。

在這樣的大前提和大環境下,教師們無論資深與否,都得不間斷繼續學習,才能隨時隨地跟得上時代的腳步,能夠以最高效的方式來教導學生、傳授知識、投其所好。