新加坡中華總商會成立於1906年時,正是光緒三十二年,五年之後,滿清王朝結束。本文梳理了新加坡中華總商會(簡稱總商會)在晚清最後那五個年頭(1906年至1911年)的往事。

因血緣地緣業緣結社

▲1906年中華總商會首屆董事合影。

先從先輩過番說起。當年為了互助與生存,最早結社的是以血緣和地緣為主的宗鄉會館。如曹姓族人成立的星洲譙園堂曹家館,便是由最早登陸新加坡的廣東台山人曹亞志創立的,始於1819年,與新加坡開埠是同一年。又如惠州會館是由廣東省惠州府10多個縣的鄉親組織起來的,成立於1870年。

較遲成立的是業緣性質的團體如汽車商會、麵包西菓商公會、酒樓商公會、書商公會、中藥公會等。

還有一種是由事業有成的先輩為了交換資訊,聯絡感情以及聚會消閒的團體如1845年潮籍商人陳成寶倡組的醉花林俱樂部,以及粵籍商人成立的海天遊藝會等。

早年南渡的華人多數投靠自己的親戚或同鄉,先在親戚或同鄉的店裡或園坵工作,稍有積蓄後另起爐灶,自己發展。他們都以自己熟悉的行業開始,這一來便形成了各個方言群的行業特色。比如福建人從事入口貿易(即九八行);廣東人從事醬園和雜貨行業;潮州人從事米糧生果蔬菜行業;客家人從事典當及藥材行業;海南人和福州人開設咖啡店等等。

這種地緣與業緣聯繫在一起的特色,奠下了總商會成立後的分幫選舉制度。

滿清為何向海外僑商招手?

1840年(道光二十年)中英鴉片戰爭開始,1842年(道光二十二年)鴉片戰爭結束。隨著列強不斷地與中國簽訂許多不平等條約,中國的國勢一蹶不起,內憂外患,民不聊生。於是那些在海外有親戚或同鄉的人不斷地向海外求助,海外華人因「血濃於水」的親情而匯款接濟家鄉。這一來,滿清朝廷認識到與海外僑民建立關係的重要性,便設法促進海外僑胞有組織性地支援祖國。

在總商會成立之前,1896年閩商李清淵和潮商佘連城以及百多名華商就有意組織一個「華商公所」。他們組織了一個40人的籌備委員會,成員包括吳壽珍、蔡子庸、林維芳等。但是由於大家對章程等事項的意見分歧,最終「華商公所」未能成立。

與此同時,滿清朝廷也意識到振興工商業的重要性,因而設立農工商部,任命載振為尚書,制定商會法,謀求工商業興國。

1905年農工商部委任曾擔任新加坡和檳城總領事的張振勛(字弼士,1840-1916)為考察南洋商務大臣,到南洋各地勸請商人組織商會,促進華僑團結。

清廷大臣捐了多少錢?

張振勛是一名實業家,曾協助檳城成立檳城中華總商會。他也勸請新加坡商人吳壽珍以檳城商人為榜樣,在新加坡成立商會,為新加坡的華商謀福利。吳壽珍在林貴榮、曾兆南和王會儀的協助下,起草了一份成立商會的章程草案。

吳壽珍等邀請許多商人開會討論章程草案,張振勛也在同濟醫院與主要的華商會面,鼓勵他們組織商會。同時,張振勛也捐獻3000元(當時是一筆巨款)作為創會基金。

在張振勛的大力支持下,中華商務總會(後來改名為新加坡中華總商會)於1906年4月6日(陰曆光緒三十一年三月十五日)在哇央街(今日余東璇街)的舊同濟醫院舉行成立典禮。後來為了方便,總商會以陽曆3月15日作為「會慶日」。

買「大夫第」當會所,花了多少錢?

總商會是在社團法令下豁免註冊,創立之初,租用舊同濟醫院的一個房間作為會所。

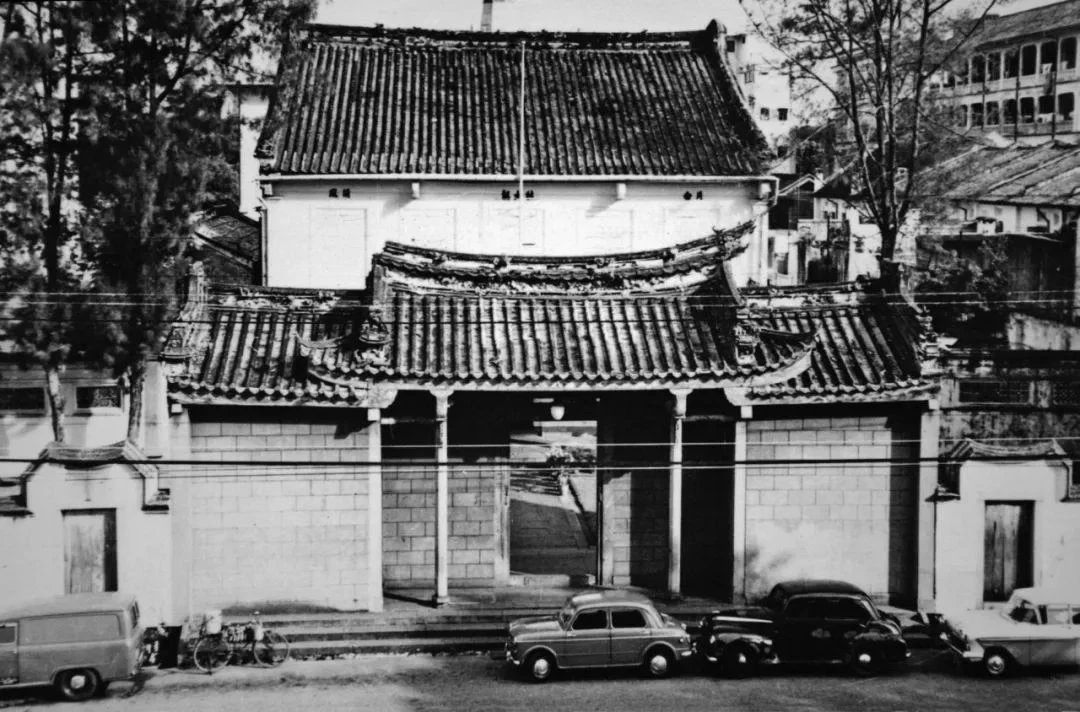

由於總商會得到許多商人的支持,籌募不少的創會基金,不久便租下禧街(Hill Street)47號的「大夫第」為會所。1912年(恰是滿清朝廷被推翻,建立中華民國的元年),總商會以5萬5000元從黃亞佛的兒子黃江勇的手裡,購置「大夫第」為永久會所。

▲1912年1月,總商會買下坐落在禧街47號的「大夫第」作為永久會所。圖為攝於1950年代的總商會會所正門(左圖)全貌和主樓(右圖)的外觀。

「大夫第」是古代中國高級官吏修建府邸的一種通稱,常見於皇帝題賜的匾額。總商會買下的大夫第建於1878年,是潮籍巨富亞佛的住宅,是典型大宅院的建築風格。當年它與陳成寶、佘有進的宅院,以及陳旭年的「資政第」合稱為「四大厝」。在福建與潮州話中,「厝」的意思是房屋或家。

董事就職為何要三跪九叩?

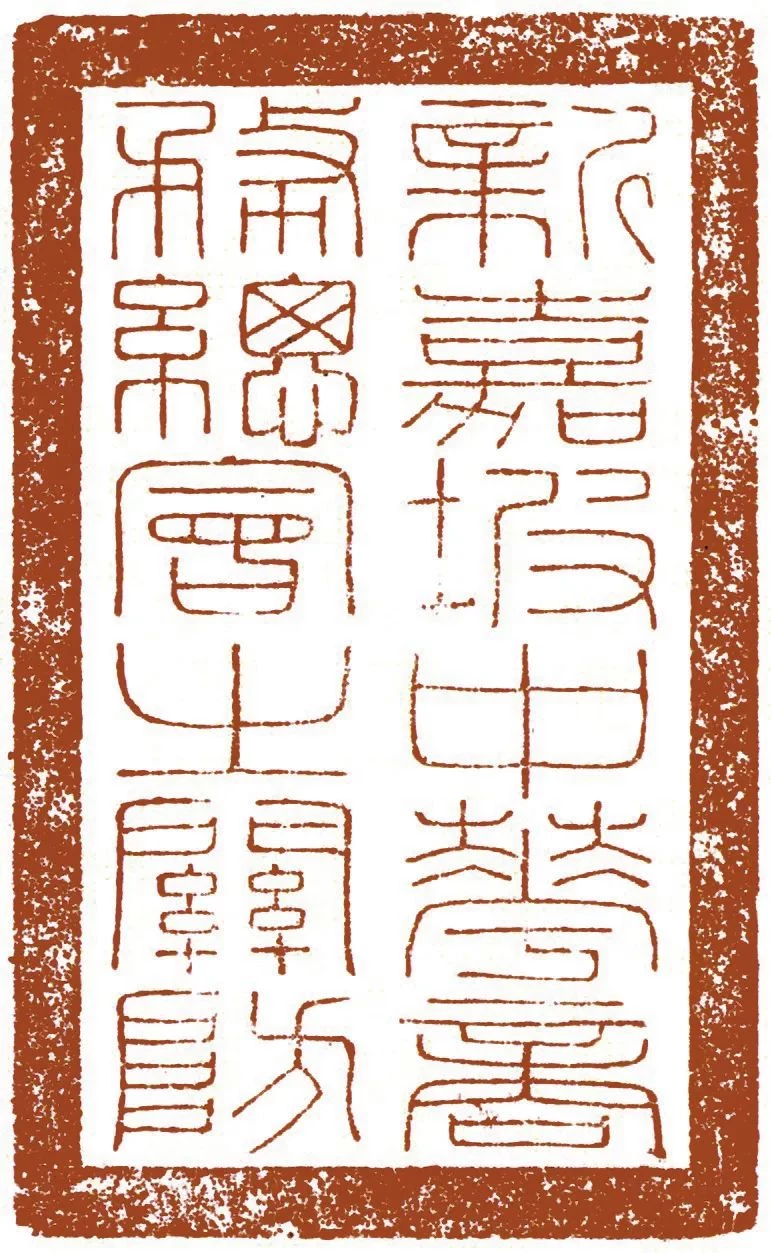

▲中華總商會於1906年成立時,清政府頒發此枚關防給總商會。

中華商務總會籌備完畢向清廷呈報,獲得農工商部寄來的官方印行,並由其轉發給福建和廣東兩省備案,以及向新加坡殖民地政府要求豁免註冊。此後,殖民地政府視總商會為華人的最高領導機構。

在滿清年代,每屆總商會的董事宣誓就職時要遵守一個流程,在一面大玻璃鏡中寫一「闕」(皇帝居所)字,恭置於禮堂之北的桌上,跟著身穿清朝袍帶,戴頂帶翎,向玻璃鏡所在的北方行三跪九叩首大禮,向皇帝謝恩。直到1912年滿清皇帝退位,中華民國成立,才免除跪拜禮,改穿長衫馬褂,接印時僅一鞠躬。再後來穿西裝或唐裝,無硬性規定。

福幫廣幫,總商會分幫選舉了多少年?

總商會自1906年至1992年是根據各籍貫會員人數的比例進行分幫選舉,到了1993年才打破分幫選舉的制度。

成立初期總商會由一名會長、一名副會長、10名常務董事(各組的主任)和40名董事共52人組成。章程規定會長和副會長必須由福幫和廣幫輪流擔任。廣幫包括粵語方言群、潮州幫、客家幫、海南幫以及其他廣東省人。由於廣幫當中以潮州人會員最多,指定的廣幫人選由潮州人擔任。

▲吳壽珍是中華總商會第一屆總理(會長),在任內協調幫群糾紛、資助學校、募捐救災、招商引資,曾向英殖民地政府提出廢除中國旅客裸體檢疫的不合理規定。

▲中華總商會董事佩章(1908年)。

首任會長是吳壽珍。10名常務董事當中,四人是福幫,六人是廣幫。40名董事中,16人是福幫,24人是廣幫。秘書長職位則從董事當中選出,第一位是曾兆南,三年後由林貴榮繼任。

總商會成立初期,董事會每年選舉一次。1915年修改章程,董事會改為每兩年選舉一次。

當時的董事都是新加坡有名的商人和華社名人,包括陳若錦(陳金聲的孫子)、陸佑(陸運濤的父親)、林秉祥、黃亞福、陳永錫、蔡子庸、林文慶醫生、林露(林謀盛的父親)、林推遷、廖正興、陳若愚、陳仙精和張善慶等。

1906年至1911年總商會在晚清時期做了哪些事?

1.1906年9月至10月間,福建與潮州兩幫工人發生毆鬥,總商會鼎力周旋,協助平息糾紛。

2.從前鴉片是公開買賣,並有鴉片館提供給煙客抽鴉片。1907年總商會建議10個戒菸辦法,要求英國殖民地政府幫助染上菸癮者戒菸。

3.總商會既然被認同為華人的最高領導機構以及商家的領導機構,因此在商人發生貿易糾紛時,總商會便充當仲裁人協助解決糾紛。即使是非華人商家與華人商家發生糾紛,總商會依然會出面調解。

4.在華人反日示威引發騷亂時,總商會努力緩和華人的激昂情緒,減少破壞事件,因此日本社會領袖還特向總商會致謝。

5.以前華人移民抵達新加坡,必須先到棋樟山(新加坡的離島),不論男女都要接受裸體檢疫。1910年總商會向總督請命要求改善獲准,維護了華人移民的尊嚴。企業家陸佑則出資改善棋樟山的設施。

6.舉凡貧病交迫、年老體弱的華人有意回返中國家鄉,總商會都會撥款資助他們回鄉。

7.每次中國發生災難,總商會都會籌款賑災。1906年11月,江蘇洪水泛濫,400多萬人失去家園,饑寒交迫。總商會會員在協理林文慶的建議下,每人至少捐出10元(當年一名文員的月薪大約10元),同時也分幫籌款接濟災區。接著1908年發生漳州水災,總商會也用同樣方法籌款救濟災民。

此外,總商會也協助殖民地政府向華人解釋政策,並且下情上達,向政府反映華人的意見和期望,成為政府與華人之間溝通的重要橋樑。

下期預告:死亡威脅下成立的華僑協會