美國12月9日至10日邀請全球100多個國家召開民主峰會。中國、俄羅斯、土耳其、新加坡、匈牙利等另外100多個國家不獲美國邀請,反而是台灣卻受邀與會。

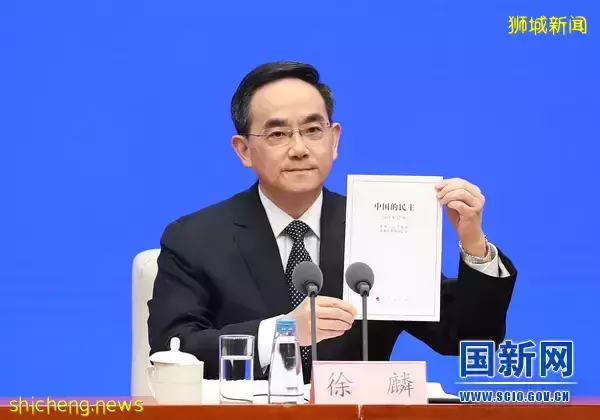

面對美國為首的西方國家新一波利用民主之名、行「聯合圍堵」之實,中國接連出擊,搶奪話語權。中國官方繼12月4日發布《中國的民主》白皮書後,12月5日又推出《美國民主情況》報告,抨擊美國民主制度背離民主內核與初衷,並將自身標準強加於人,以「民主改造」為由,干涉他國內政。

美國的西式民主,經過200多年的演化,確實尤其可取之處,許多國家也採用美式民主並加以改造,來符合自身國情。

王錦松漫畫(新加坡)

但無論如何改造,西式民主的基本民主精神必須能體現在選舉制度上。例如:規定明確的任期,按規定時間舉行選舉;須列明提名日、競選期、投票日;投票必須是秘密的、政黨或候選人委派人員監督開票;基本上實行一人一票制等等,不一而同。

以上是西式民主200多年來的「精髓」所在。正是民主有積極意義的一面,才會得到許多國家及其人民的推崇、堅持、和實施。

中國提出的「全過程人民民主」,這個概念的出現只有不到「周歲」,即使是追溯到概念形成初期,應該也還在其「童年」階段。加之「全過程人民民主」目前只有在中國實施,世界上沒有其他國家採用一樣的制度。從這方面來看,說明「中式民主」還沒有更多人認可,或是存在複製困難。

這是可以理解的。因為沒有一個國家有像中國這麼大的體量、這麼多的人口、同時還存在諸多民族和地區差異,而中國的制度能否在其他國家也可行,目前還無從觀察。中國似乎也沒有興趣向其他國家推薦或推廣自己的制度。

中國外交部發言人說,民主不應只有一種模式,「民主不是可口可樂,不能美國生產原漿,全世界一個味道」。何況美式民主的表現,本身也不理想。而美國向其他國家強推的美式民主,也鮮有成功的案例。

縱觀全球,除了美式民主和中式民主,目前運行較為成功的民主制度,其實是有的,比如新加坡。新加坡式民主,既保有西方民主的精髓,又有中式「全過程人民民主」的意義和宗旨所在。

集選區制度,顧及少數

比如新加坡獨有的「集選區制度」,就是接近中式「全過程人民民主」的一種具體模式。筆者認,這為是值得很多國家,尤其是有多元種族、多元宗教、多元文化國家的借鑑的。

何為集選區制度?集選區(Group Representation Constituency,GRC)是新加坡「發明」並成功實行多年的一種選舉制度,這是一種大範圍選區(有別於小範圍的單選區)的選舉制度。

在該制度下,每個集選區需要幾個候選人組成團隊來參選。例如,根據所劃定選區的大小,過去是3到6人一組,新加坡目前調整為4到5人一組來進行選舉。也就是說,每個集選區不再是單一候選人之間的競爭,而是以小組為單位,是團隊對團隊的競選。

新加坡政府當年推行集選區制度,理據主要是為確保國會有少數種族的代表,因為按規定,角逐集選區的團隊,其中至少要有一人必須來自少數族裔,如馬來族、印度族或其他少數種族。

由於這個制度史無前例,在實施初期曾遭到多方批評。一些西方媒體認為這種制度不民主,反對黨也指責政府推行這套制度的目的,是在給弱小的反對黨製造麻煩,令他們無法當選。

但事實上,新加坡並沒有一刀切,全部全部採用集選區,而是保留了一定比例的單選區。後來事實證明,當反對黨弱的時候,他們奪單選區都困難,而在他們強的時候,拿下集選區也不是問題。可見集選區並不會阻礙他們當選。這套制度實行30多年後,被認為是行之有效的。

中式的「全過程人民民主」在選舉方面,是通過人民代表制選出各行各業、各個地區的代表,然後召開人民代表大會。各級行政區,如城市、鄉鎮等,都要選出自己的人民代表,並在一定級別的行政區召開人民代表大會。而全國人大代表則是從各省市代表中挑選出來的。

人民代表大會制,是一種多層級的間接選舉。對中國這樣多民族的人口大國,這是一種較為合理的選舉模式。新加坡的集選區制,雖然不是間接選舉制,但具有同樣的理念和精神,就是確保所有選民都有代表,而不是簡單靠票數「贏者通吃」,以保證少數族群在國會也有代議士。

新加坡執政黨人民行動黨在新加坡還是殖民地政府管轄時(自治時期),就開始上台執政(1959年)。1965年新加坡獨立後,人民行動黨繼續執政至今。

新加坡的議會民主制,讓所有政黨都能參與競選,誰贏得國會議席過半議席,即可組織政府上台執政。新加坡從獨立以來已舉行了13屆全國大選(每4到5年一次),而人民行動黨一直獲得選民支持,因此一直執政至今。

人民行動黨能長期執政,除了政績獲得人民肯定外,新加坡對西式民主制的改良,以符合自己國家的國情,也是不容忽略的一個成就。

新加坡在2000年晉升為已開發國家,其繁榮有目共睹,這裡不再贅述。有不少其他國家的官員紛紛來新加坡考察、取經,一些制度如公積金制、城市管理、行車收費等制度,都被不少國家複製。也有一些國家部分借鑑了新加坡的選舉制度。

全世界不應該只有一種民主,也不應該只有兩種,中式或美式的。哪一種民主制更好,也不應該由個別大國說了算,而是要看是否符合各國國情,順應各國民意。拿自己的一套民主標準來劃線,把世界分成兩個或多個陣營,並且以此來進行對抗,是完全沒有必要的。

民主也應該不斷改良,即便是美國這種自詡為「民主燈塔」的國家,也不能對已存在的問題視而不見、固步自封。美國的民主制度,真的能保證不同族裔、不同階層公民的代表權嗎?它能夠團結美國社會,而不是令其進一步分化嗎?

在同樣是移民國家、多元種族社會的條件下,美國需要一套更符合其國情的民主制度。也許美國不屑於中式民主,但要如何發揮民主機制的作用,提升當政者的執政能力和執政品質,這是一個不能不思考的問題。而新加坡的發展成就和行之有效的集選區制度,或許能為美國,或其他出現民主制度僵化的國家,提供有益的借鑑和思考。