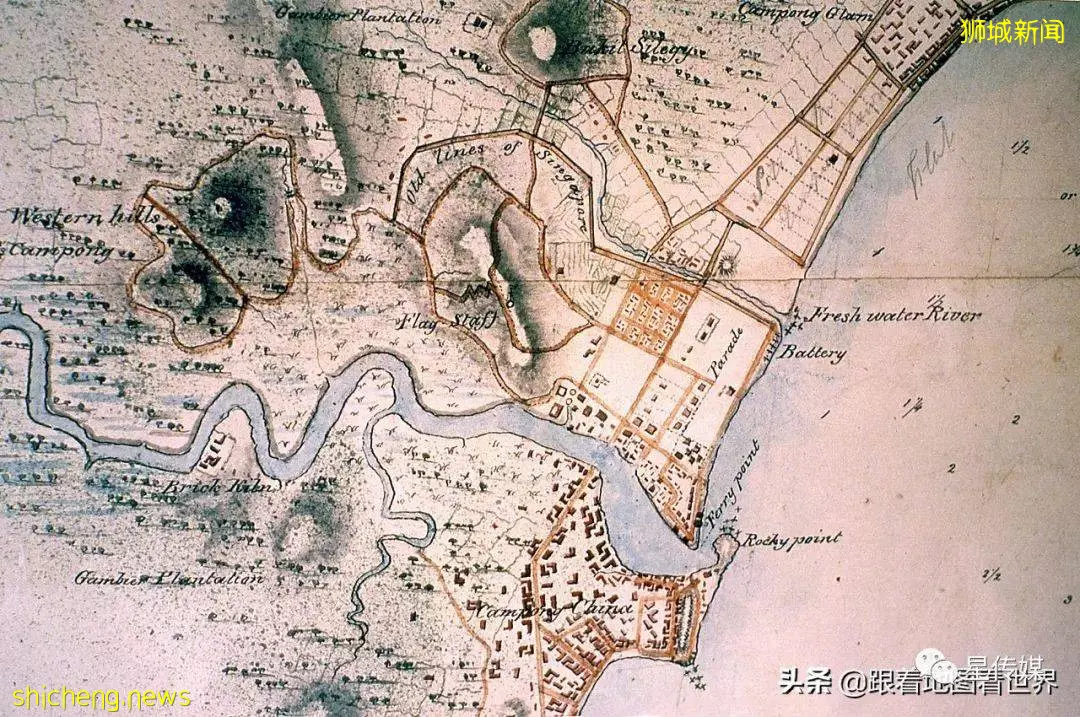

十九世紀地圖上的新加坡河

「你站在橋上看風景,看風景的人在樓上看你……」

自古以來,橋便是文人墨客抒情的對象,倫敦有倫敦大橋,巴黎有塞納河橋,舊金山市有金門橋……

不寬廣的新加坡河上也有很多橋,溝通著新加坡的過去和現在。

新加坡河上的橋

新加坡河從上游的金聲橋到出海口全長只有3.2公里,河上的橋樑卻有14座。兩個世紀以來,新加坡河就像這個島嶼的心臟與動脈。新加坡河經歷過三次轉型,但始終維持著源源不絕的生命力。沿岸上多座英國人建造的橋樑,也見證了這國家的歷史。

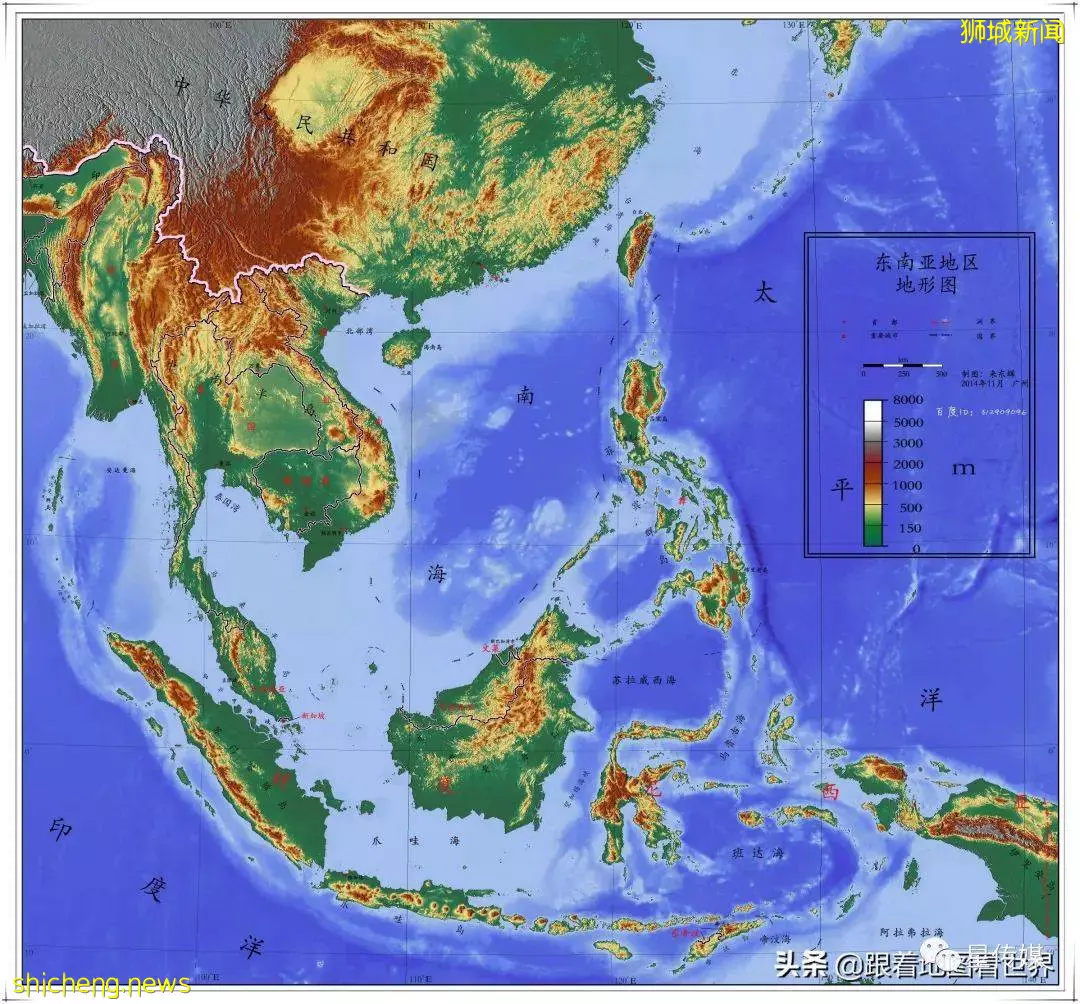

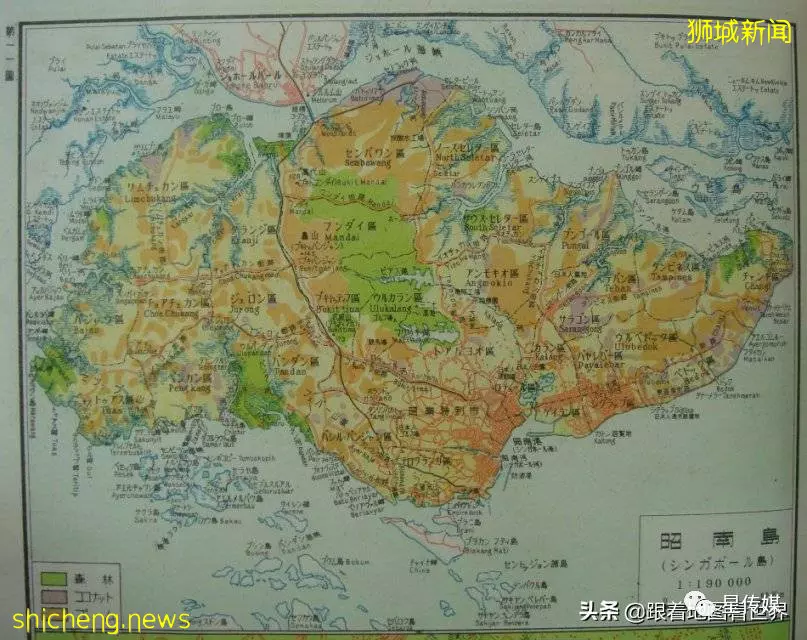

東南亞地區地形圖

壹 新加坡還有河?新加坡河的三次轉型及時間軸

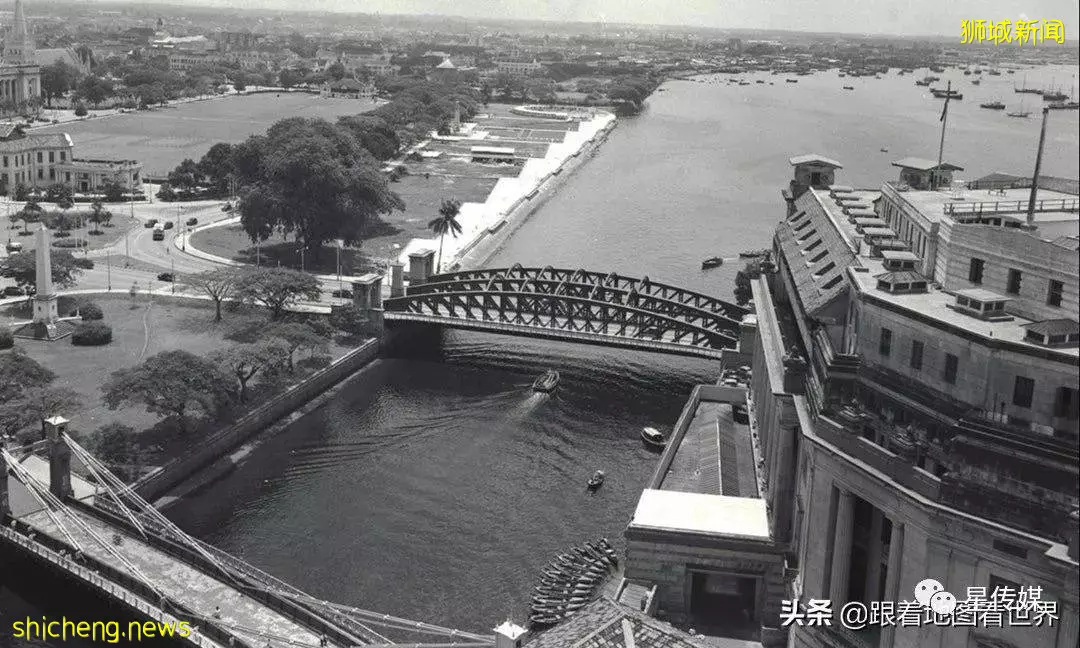

俯瞰新加坡河

新加坡面積雖小,但是也是有河流的。新加坡河是新加坡的主要河流之一,總長約3.2公里,是由海水沖湧出的河道,河面不寬,卻天性中就帶來了蓬勃的活力。河流從新加坡的中央商業區源起,向南傾入新加坡海峽。河上跨越有14座造型各異,大小不同,建於不同年代的橋樑,是亮麗的風景,更是歷史的標尺。

拍攝於1941年的萊佛士坊,照片中可見大多新加坡洋人擁有汽車,苦力則大多使用人力車。

如同世界許多國家都擁有母親河,新加坡的歷史,也從這條河展開。自從英國殖民者史丹福·萊佛士爵士於1819年2月29日在新加坡河口登陸之後,河的兩岸就逐漸發展成新加坡的商貿中心的新加坡中區。在萊佛士的免稅政策下,設立在河口的商港吸引了遠近的商船。商家在河岸建起一排排貨倉,而這些極具歷史意義的房屋現已受到整修及保護。

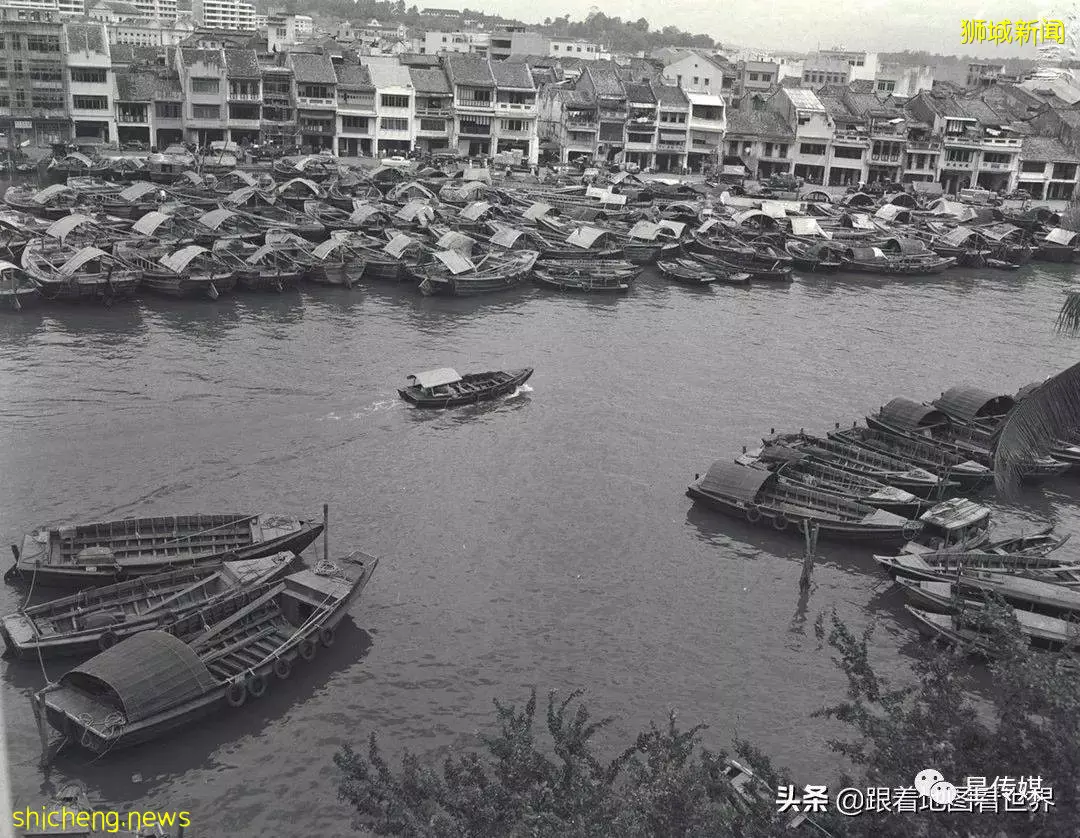

拍攝於1952年的新加坡河。

01三次轉型

從19世紀起,新加坡河頻繁的交通量導致河道受到嚴重的污染。直到1977年,當時之總理李光耀發起了清理新加坡河的運動。200年來,新加坡河經歷過三次轉型。

第一次轉型:新加坡河口的天猛公村落轉型為河畔貿易與貨倉,打造一個半世紀的經濟命脈。

第二次轉型:十年清河後,新加坡河兩岸發展為娛樂餐飲場所。

第三次轉型:進入21世紀,新加坡河,加冷河與梧槽河打造成城市集水區,為本地人提供食水的泉源。

新加坡河

整個歷程就像三色河水:駁船時代退潮時發出臭味,好像咖啡烏的黑水;滂沱大雨時山泥沖入河流,好像奶茶的濁水;漲潮時河水高漲至岸邊,一片碧綠的清水。

02河流轉型的主要縱向時間軸

1299年,山尼拉烏他馬王子來到古老的淡馬錫,將它命名為新加坡拉,梵文為獅子城。

1819年,英國東印度公司的雇員史丹福萊佛士在新加坡設立貿易站。

日本人繪製新加坡地圖

1823年,新加坡河上的第一個碼頭建立在靠近河口的地方。

1832年,新加坡取代檳城,成為海峽殖民地的首府,吸引許多中國、印度和亞洲地區的移民。

1840年代,船舶運輸活動集中在新加坡河口的吻基(駁船碼頭)。由於過度擁擠,一些貿易在加冷河與梧槽河進行。

1860年代,殖民地政府興建丹絨巴葛碼頭來舒緩新加坡河的貨運。

1869年,蘇伊士運河正式啟用,新加坡成為東西方貿易的交匯點。

1890年代,河畔的貨倉、工廠、木船廠與其他各行各業興盛起來。

新加坡

1930年代,新加坡河上游發展為工業區,貨倉與店屋林立。譬如陳嘉庚在哥里門橋與里峇峇利路交界處設立謙益公司經營米糧,後來改為樹膠廠。

1972年,丹絨巴葛的第一個貨櫃船碼頭正式啟用。隨著新加坡全面發展貨櫃碼頭,丹絨巴葛成為航運發展的焦點。

1977年,新加坡河與加冷河的清河總藍圖出爐。

1983年,清河運動全面展開。

1987年,河岸修復完工,河畔建築與酒店陸續興建,現代化的娛樂餐飲取代從前的河畔商貿。

2008年,濱海堤壩完工,新加坡河、加冷河與梧槽河成為市區蓄水池,為市民提供乾淨的水源。

新加坡衛星圖

貳 萊佛士登陸的時候,新加坡河與周邊已經有人活動

英國人萊佛士1819年登陸新加坡雕像

英國人萊佛士1819年登陸新加坡,他登陸的時候,新加坡河與周邊已經有人活動和居住。居住在沿海地區,日常生活起居多數在舢板上進行。此外,附近有約20個甘蜜種植園,員工包括華人和馬來人。

「萊佛士先生抵達的時候,新加坡河口有少過一百間房屋……大約30戶海人家庭居住在離開河口稍遠的寬敞的河面,住在船上和河邊的各占一半……有一些馬來人在附近居住,他們的棚屋面對著大海……居住在船上的海人最先看到萊佛士到來。我記得那艘船於早上靠岸。萊佛士一行人下船後,直接朝天猛公的家走去。」

——1819年英國人登陸的見證者

1823年,「吻基」駁船碼頭已經出現貿易商行和貨倉。隨著經濟擴張,河畔作業發展至新加坡河上游的亞歷山大水道。

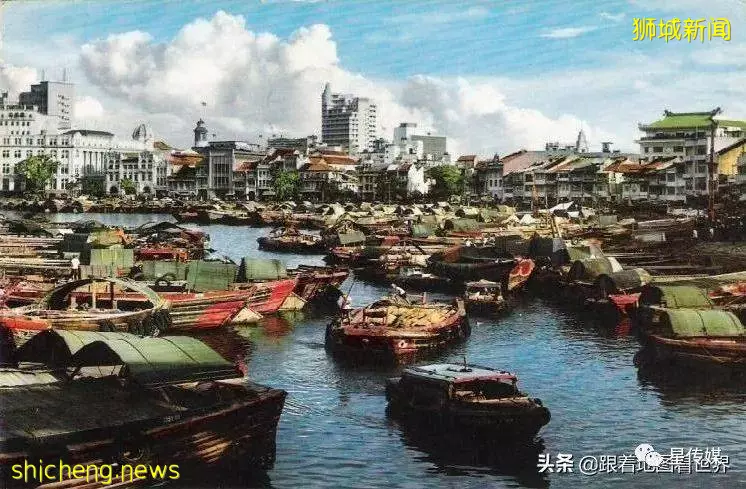

1960年代的吻基

早年新加坡的主要出口有中國的絲綢、陶瓷器、茶葉和米糧,香料群島的香料、咖啡和金粉,源自其他亞洲地區的胡椒、鐵器、棉花和布料。19世紀中葉,甘蜜與鴉片成為主要的經濟作物。

移民的湧入與河畔工業加速河水的污染,河畔工業包括:處理包裹香菸的亞答葉,甘蜜加工(揉皮和染色),西谷米與海藻加工等。

新加坡河面上的駁船與苦力。

上世紀50年代為新加坡河駁運業的高峰期,河上有超過3000艘駁船,清河前仍然有約300艘駁船川行。新加坡河上游的造修船廠的燃油、油漆、廢木料等流入河床,亦加速河水的污染。

1977年,新加坡河與加冷河的清河總藍圖出爐,通過改變人們的生活方式來徹底消除河水污染的源頭。新加坡河畔4000戶人家搬遷至政府組屋,熟食攤販與蔬菜瓜果業者則安頓在小販中心。經過10年的努力,河水終於恢復青綠的原貌。

2008年,濱海堤壩完工,不僅為新加坡儲水供水,亦可防洪及緩解淹水情況。新加坡河、加冷河與梧槽河變身為淡水區,成為新加坡17個蓄水池之一,供水量占總需求的10%。

新加坡衛星圖

叄 紅頭船、青頭船和神秘的新加坡石

華人運作的載貨駁船稱為「大䑩」,19世紀中葉開始出現在新加坡河上,駁船在陰差陽錯下盛行百年。大䑩的外觀接近傳統中國船,船身扁平寬敞,適合於淺水河道川行。

遠處的濱海堤壩將中央集水區與外海分隔開來。

20世紀初,大䑩取代舯舡,成為來往於停泊在紅燈碼頭附近的商船和河畔貨倉之間的主要運輸工具。

追溯起來,船頭分紅青兩色啟於清朝雍正五年(1727年),清廷為了加強對東南沿海船隻的管理,為各省的船隻定下規格,船頭、船尾和桅杆用漆料塗上不同的顏色,以方便辨認。自此,廣東船漆上紅色,桅杆上端也漆上紅色,稱為紅頭船。紅頭船是早期廣府、客家和潮州移民下南洋的海上交通工具;福建出洋的船則漆上青色,俗稱「青頭船」。船頭漆上魚眼睛認路回航。新加坡河上的駁船就是根據從前的中國船隻的顏色來分辨的。

雍正年間的紅頭船。

從前的克拉碼頭俗稱柴船頭,運載木柴和火炭的船隻在這個潮州人的地盤靠岸。其他碼頭區多數由福建人經營。單身的駁船工人多數在船上住宿,有些則乾脆在李德橋下的橋墩搭起簡陋的木板屋。他們覺得這裡的居住環境比骯髒侷促的估俚間好多了。

駁船業發達的年代,新加坡有約三分之一的貿易是在河上進行的。上世紀50年代的全盛時期,新加坡河的駁船多達三千多艘。1983年,丹戎巴葛的箱運碼頭全面運作,河上的駁船銳減,只剩下兩百多艘。遷移至巴西班讓後,逐漸退出卸貨的行列。如今的新加坡河規劃為三大碼頭:下游的駁船碼頭(吻基),中游的克拉碼頭,上游的羅拔申碼頭。

清朝後期的紅頭船。

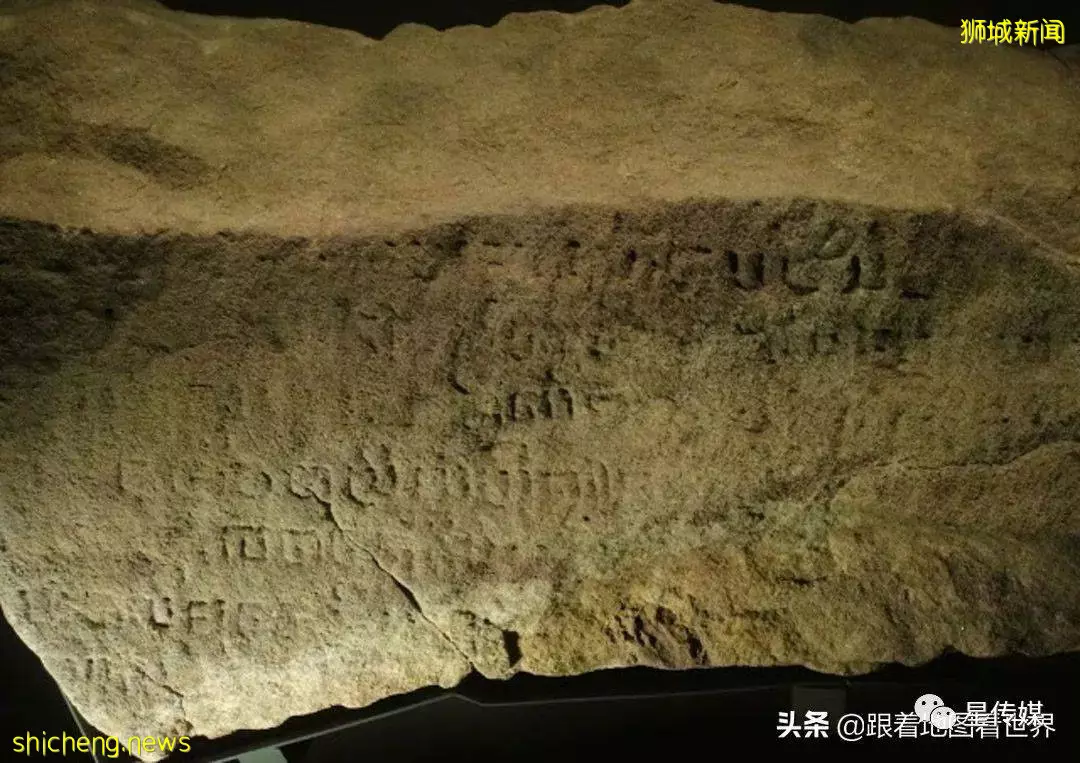

新加坡石是塊古老的砂岩,立於新加坡河的河口,岩石表面刻著至今仍然無法解碼的古代文字。殖民地政府為了擴大河口,同時建造防衛設施,新加坡石被炸成碎片,其中一片保留在國家博物館展示。