各種花草也清晰起來。

鐵軌上的含羞草。

在鐵道走廊,這類巨型海芋很常見。

國家公園局說,運氣好的話,可以在鐵道走廊偶遇這些動植物。(圖源:國家公園局)

我還在鐵軌枕木上看到了一隻極小極小的蟾蜍。 對了,說起枕木,當局在翻新時,把保留路段的腐爛枕木拆除,用其他路段保存較好的枕木來替換,這不但是「整舊如舊」,而是「以舊整舊」了。

同時,在施工時,給拆除的每個鐵軌部件編號,在重新安裝時用雷射掃描定位,必須保證準確。

如何前往?

我的建議,別開車,那邊沒有停車場。

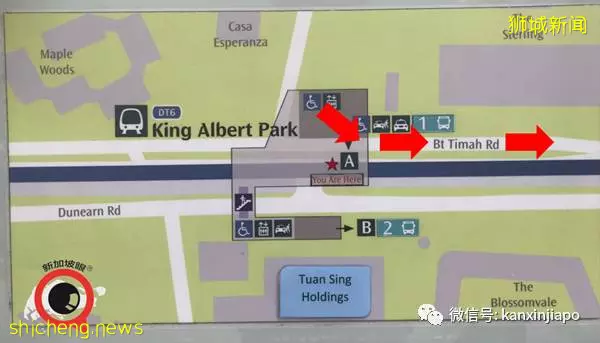

最方便就是乘地鐵,藍線Downtown Line,到了King Albert Park站下車。

從A出口出站之後,不要過馬路,直接左轉。跟著紅色箭頭的方向,向Upper Bukit Timah的方向走。

沿著這條走廊向前。

見到這道欄杆就左轉,繼續走。大概100米,就到武吉知馬老火車站了。

穿著務必輕便。

我後來在這段路上又跑了兩三次,沒感覺有蚊蟲,但擔心蚊蟲叮咬的朋友還是請噴上驅蚊劑。

從武吉知馬桁架橋到武吉知馬上段桁架橋,單程大概4公里不到,往返大約8公里。如果是散步+攝影+聊天,往返估計得花兩個半小時至三個小時。

那邊沒有避雨的地方,如果天氣不好,建議不去。如果雨停了,大部分路段是沒問題的,但武吉知馬上段桁架橋以北的路段就不要去了,實在太泥濘了。

見證了大英帝國在東南亞的風光

說了這麼多,還沒介紹這段如今煥發著新生命的廢棄鐵道。

讓我們來看看它的前世。

應該說,這段鐵道,曾見證大英帝國在新馬的風光歲月。

也見證了跌宕起伏的新馬關係。

早在1869年,英國殖民地政府就計劃在新加坡修建直貫鐵路,從新加坡心臟地帶——福康寧山腳的Tank Road連接到北部的兀蘭。

新加坡的第一段鐵道是英國人1877年在丹戎巴葛碼頭修建的蒸汽火車鐵道,只有一英里(1.6公里)左右,用來「幫助碼頭工人卸貨」。

競爭不過人力車 電車八年即停運

1885年4月7日,英國人開始鋪設電車軌道。1886年5月3日,從丹戎巴葛到莊士敦碼頭開通定期電車。

這是1900年左右的莊士敦碼頭和哥烈碼頭。哥烈碼頭就是後來的紅燈碼頭,也就是現在的The Fullerton Bay Hotel。

不過,電車竟然競爭不過人力車。畢竟當年新加坡有的是勞工,勞力成本很低,估計人力車性價比要比電車高。於是,1894年,電車被迫停運。

1880年代新加坡的電車。圖源:維基

1899年,為了服務新港(現在的吉寶港),市政府批准修建直貫新加坡南北的鐵路。1900年4月16日動工,當時主要勞動力是華工。

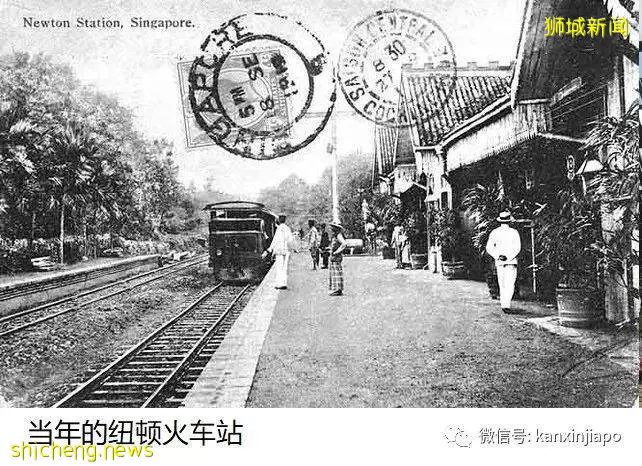

鐵道的第一段有四個站,分別為:Singapore新加坡站、Newton紐頓站、Cluny站、Bukit Timah武吉知馬站。還好當年沒人抗議為何把紐頓、Cluny、Bukit Timah和「新加坡」同列。

所謂「新加坡站」,就是在今天福康寧山旁邊的Tank Road的火車站。

1902-1933年,Tank Road火車站。(圖源:新加坡檔案館)

第一段於1903年1月1日通車。根據媒體報道,當天「有557½名乘客坐車」。別問我為何有零有整。可能兒童算½吧?這是我想得出來的唯一解釋。

第二段則是從武吉知馬到兀蘭,三個月後完工,4月10日通車。

1907年,鐵路向南延申,從Tank Road延申到巴西班讓碼頭。

(當年使用的就是這類0-4-0列車。圖源:網絡)

這段鐵路最早是每天跑九趟車,其中六趟是從兀蘭到Tank Road的直通車,三趟經停武吉知馬。

根據維基,當時火車時速是每小時16公里到29公里,從兀蘭到市中心需要54至55分鐘,相比之下,牛車、馬車、人力車則需要兩小時。算下來,人力車兩小時跑20多公里是很快的了,等於半馬成績一個多小時,車夫不但沒有沿途補給,沒有合適的跑步裝備,而且還是拉著車,我實在有點懷疑維基的這個數據。

坐火車 要擺渡

當時,新加坡、馬來亞(沒錯,當時不叫「馬來西亞」)之間不直接通車,而是靠擺渡。

(1905年的柔佛渡頭。圖源:新加坡檔案館ArshakC Galstaun珍藏)

往來新馬的旅客必須在各自的渡頭下火車,坐渡船過海峽,然後又上火車,繼續往前走。往來的貨品也是一樣,包括大宗商品如錫礦和橡膠。

很有趣的是,當時用的兩艘渡船,一艘名為「柔佛」,另一艘名為「新加坡」。

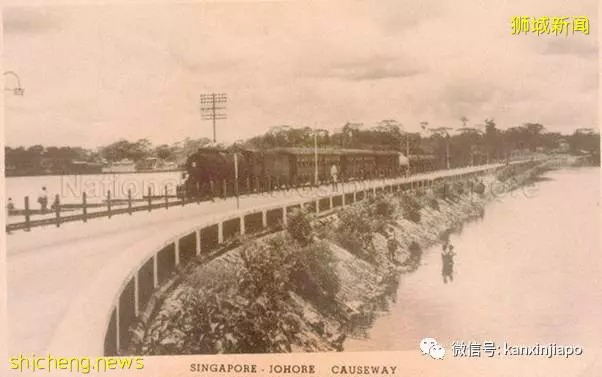

1919年,新加坡、馬來亞兩地開始修建新加坡—柔佛長堤。1923年10月1日,新柔長堤開通火車。

(新柔長堤上的火車,攝於1925年。圖源:新加坡檔案館)

1932年5月3日,丹戎巴葛火車站啟用。

鐵路兩旁各25米歸馬來西亞

當年新馬鐵路一直延續一個今天看來很不可思議的做法。由於當年兩地都是英國殖民地,都歸一個「事頭婆」管治,這大概是這個奇葩做法的起因。

是什麼奇葩做法呢?是這樣的,這段鐵路伸進新加坡境內二三十公里,占地217公頃,是通過1918年的一個《鐵路法令》授權馬來亞鐵路局使用999年,鐵路沿線兩旁各25米的地段歸馬來亞鐵路局管轄。

於是,乘搭火車入境新加坡的旅客,無論國籍,在新加坡境內的丹戎巴葛火車站下車時,仍屬於馬來西亞境內,必須先在設于丹戎巴葛火車站內的馬來西亞關卡通關,才算從馬來西亞出境;然後再到幾步外的新加坡關卡通關,才算入境新加坡,之後才能自由行動。

(設于丹戎巴葛火車站內的兩國關卡。圖源:網絡)

1990年,新加坡和馬來西亞就解決主權問題達成了共識,簽訂了新協議。簽署協議選擇在11月27日,也就是李光耀卸任總理的前一天。

在協議下,馬來西亞必須把丹戎巴葛火車站遷移至兀蘭火車關卡。其他如鐵道關稅局、移民局及檢疫站也一併撤到兀蘭。新加坡政府則提供賠償,包括以相等價值的土地,包括濱海南(Marina South)與奧菲亞—梧槽(Ophir Rochor)的高價值土地——交換馬來亞鐵道讓出的土地。

兩國各自動員軍隊

此事後來起波折。簽署協議的三年之後,馬來西亞政府說協議不公平,必須重新談判,新加坡政府不同意。後來引起不少糾紛,包括1993年,兩國簽訂協議,同意1998年8月1日把原來在丹戎巴葛火車站的關卡搬到兀蘭。

但是,馬來西亞在1997年6月忽然說不同意。1998年8月1日新加坡把關卡搬到兀蘭時,馬來西亞仍把關卡留在丹戎巴葛。這就變成了:從馬來西亞出境的旅客,到兀蘭之後先在新加坡通關,在法律上入境新加坡,然後火車穿越新加坡,到丹戎巴葛下車,下車之後在馬來西亞設的關卡通關,完成馬來西亞出關手續。

當時氣氛緊張,馬來西亞武裝部隊進入警戒狀態,新加坡武裝部隊在當年九月、十月連續進行了兩次公開動員演習。新加坡很少連續兩個月進行公開動員演習。