即使通膨高企,新加坡轉售組屋價格仍連續25個月上揚。(聯合早報)

作者 阿沁

當前國際局勢不太穩定,在全球通貨膨脹的推動下,利率一再升高,讓逐漸走出疫情的全球經濟,面臨不小的下行壓力。

然而,如果單看新加坡以下的數據,形勢似乎一片河清海晏:

1)轉售組屋價格連續25個月上揚,單是7月就有33宗百萬組屋交易,今年的百萬組屋交易量大機率也會打破去年的紀錄。

2)私宅價格也上漲。宏茂橋私宅AMO Residence 7月開盤當天就賣出98%的單位,2100新元的平均尺價更是刷新中央區以外(OCR)紀錄。

3)擁車證價格節節攀升。在最新一輪投標中,大型及豪華車組成價創新高,報11萬2001新元,中小型汽車組成價達8萬7889新元,創九年多來新高。

在越來越多人擔心生活費上漲的當兒,為何新加坡的房子、車子兩項大宗商品的價格一再突破人們的一般認知?市場的狂熱是否預示著更深層的問題?

冠病疫情造成不少預購組屋項目延誤,進而推高房價和交易量。(聯合晚報)

樓市火熱還是比較好理解的。

新的預購組屋工期延誤導致不少買家轉向公開市場購買轉售組屋,加上私宅供應量減少,多多少少都推高了房價和交易量。

此外,結合身邊親友和房產中介分享的情況來看,長時間的居家辦公,也催生出兩種新趨勢:

有經濟能力的年輕人更願意搬離父母家,在外租房或買房自住;

有的家庭也選擇置換更大的房子,將部分空間闢為辦公區。

香港清零政策促使人才和投資外流,中國大陸經濟放緩也掀起一波「潤學」移民潮(註:「潤」的漢語拼音rùn與英文的run一樣),外部因素使得環境相對穩定的新加坡吸引許多海外高凈值人士。

新加坡私宅市場火熱的背後,少不了海外熱錢迅速流入這一推手。

至於車展人潮洶湧買氣旺,擁車證不斷破紀錄,說實在的,挺令人費解。

8月13日在新加坡博覽中心舉行的Cars@Expo汽車展銷會,吸引不少公眾參觀與試座。(海峽時報)

相對於房產而言,車子在公共運輸便利的新加坡很難稱得上是一種剛需。

根據市面的一般猜測,擁車證價格飆升的主要原因包括:疫情後人們寧願開車避開人群,降低感染冠病的風險;對於家庭而言,有車載送孩子的年邁父母的便利性,還是值得咬咬牙把車買下。

擁車向來是彰顯經濟實力的標準之一,在新加坡更是如此。在擁車證配額越來越少的情況下,新加坡人對於汽車的消費邏輯,已趨近名表和包包等奢侈品——車子只會越來越貴,乾脆早買早省錢。

說了這麼多房價車價不斷攀升的原因,將這一切放在當前高通脹、高利率,經濟前景充滿不穩定因素的情境中,就更顯得有些不可思議。

新加坡有那麼多有錢人嗎?

這個認知可能令人難以消化,但或許真相確實如此。那些買房買車的新加坡人,與受疫情和通脹影響的群體,應該不是同一群人。

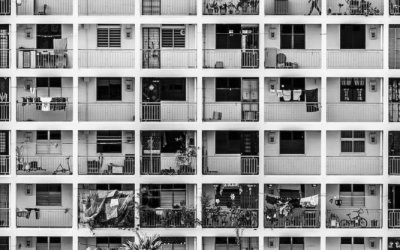

要知道,全球股市在2020年疫情初期暴跌後迅速反彈,進入長達一年多的牛市,善於投資的人大多都能從中賺不少錢。

此外,隨著全球大部分經濟體走出疫情重啟經濟活動,多個行業也紛紛祭出更誘人的薪酬配套,在競爭激烈的人才市場中招兵買馬。四大會計師事務所最近在新加坡調高薪水和發出特別花紅便是一例。

這兩年來,善於投資的人大多都能從股市的波動中賺不少錢。(商業時報)

儘管熊市情緒已蔓延開來,但此熊市非彼熊市。

摩根史坦利(Morgan Stanley)6月發布的報告就指出,與2001年的網際網路泡沫和2008年次貸危機引發的全球金融危機不同,目前市場的情況是流動性過多,即使出現經濟衰退,觸發原因主要在於通脹與利率調高而非債務。

該報告也指出,如今美國經濟基礎也處於較健康的水平——房價維持在高水平、汽車生產主要受限於半導體短缺而非需求疲弱、失業率維持在低水平、職位空缺多、企業資產負債表良好等。

回顧2008年金融危機,當時不少金融機構破產需要政府出手拯救,還有大批金融從業者相繼失業。相比之下,冠病疫情雖然影響了許多行業員工(尤其是藍領員工)的生計,但沒有從根本上影響經濟實力原本就比較雄厚的專業人士和高凈值人群。

這些高薪人士並沒有燒到手,只要注意利率上調造成的借貸成本增加,控制槓桿率,更謹慎理財,就仍然有能力買房買車。

市場的狂熱還能維持多久沒人知道。但目前新加坡社會一部分人大嘆物價上漲吃不消、另一部分人還在一擲千金買買買,這種情況會不會是收入差距擴大和貧富懸殊加劇的預兆?

房價、車價、物價齊飛碰上消費稅調高,會不會醞釀出一股民怨,進而影響一兩年後的大選選情,也是下來政府必須關注的問題。