世界上許多城市都有自己的政務區,集中了幾乎最核心的政府部門和辦事機構。比如北京的東西城,就有中南海、教育部、外交部等。

但在新加坡,卻找不到這樣的中央行政區,隨手搜幾個大家常去的政府部門,發現「毫無章法」,東一個西一個,一點都不集中......

甚至從看似跟「政務區」沾點邊的「政府大廈」地鐵站出來,周圍都是一棟棟的寫字樓、酒店和商場!

新加坡知名商場萊佛士購物中心就在政府大廈地鐵站上方,旁邊還有瑞士酒店和費爾蒙酒店。

新加坡沒有所謂的「政務區」,其實是跟1980年代的規劃有關。在此之前,英國殖民地時代和新加坡獨立初期,政府部門非常集中,尤其是在「政府大廈」一帶。

政府大廈修建於1926年,原名市政大廈 (Municipal Building),1951年,英國國王喬治六世授予新加坡城市地位後,改名City Hall(政府大廈)。旁邊緊挨著的就是曾經的最高法院大廈。

建國初期,新加坡總理公署、國家發展部、文化部,全部都在政府大廈里辦公。

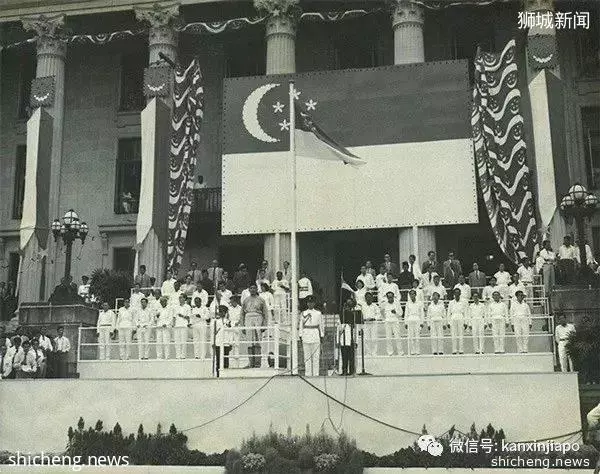

政府大廈門前升起新加坡國旗

不過現在我們見到的政府大廈,已經和旁邊的最高法院在2015年合併,變成新加坡美術館了:

圖片來源:design and architecture

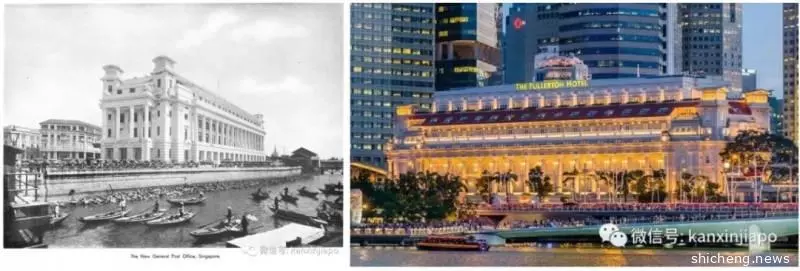

沿著新加坡河畔走,還能看到曾經的郵政總局,現在變成了浮爾頓酒店。

橋對面也有一棟古色古香的建築,最初是作為法院之用,後來改為英國殖民政府辦公大樓,之後還先後被設為移民廳辦事處、新加坡造幣廠,生死註冊局也設在這裡。現在,這裡是亞洲文明博物館。

走不遠,就會看到曾經的舊國會大廈,它建於1827年,是新加坡最古老的政府建築物,現在它已經變成了藝術之家:

以上4張圖片來源:roots.sg

這一切還要追溯到由新加坡規劃之父劉太格主編的1991年《概念規劃》,把原本以中央商務區為中心的「環形加帶狀發展模式」,修訂為「多中心發展模式」,強調分散土地用途,政府部門也被分散至不同地方。

更關鍵的是,市中心租金很高,政府不可能承擔過於高昂的成本。再加上政府部門下班早,沒了人潮,市中心就變得冷清,而且政府部門占用的空間很大,擠掉了商業空間。

反而是零售、法律、金融等相關行業,更願意負擔高租金,也會把市中心盤活。如果政府部門繼續集中在市中心,我們也許就不會看到今天身為全球五大金融中心之一的新加坡中央商業區(CBD)了。

也可能不會看到新加坡河畔,發展成今天這樣繁華、熱鬧的旅遊勝地。

當然,還是有一些政府部門留在了市中心地帶,如總統府、總理公署、高等法院、新國會大廈等,但比原來已經分散很多了。

圖中虛線圈出來部分為原「政務區」

還有一些政府部門雖然留在了中央地帶,但功能卻變了。曾經的警察局,現在變成了新加坡通訊及新聞部,成為遊客們的必打卡之地。想像一下,如果這裡依然是「辦大事專用」警察局,去觀光總覺得有些怪怪的......

劉太格曾提出「城市家族」理念,就是公共服務均等化。在整體城市建設過程中,不將城市功能高度集中於一兩個點,或隨處分散,而是應該將功能分級,服務於不同的區域,更接近所要服務的對象,可提高運營效率。

比如,新加坡一共有29個選區,每個選區都有一個群眾聯絡所,每周都有議員接見選民活動,聽聽大家關於生活、工作的苦惱。如果需要找政府,有時根本不用去相關部門,在社區內就能解決。

其實,早在19世紀末,英國著名社會活動家埃比尼澤·霍華德就提出了「田園城市」。當中心城市發展到一定規模後,在其周圍建造若干田園城市,形成城市族群,進行更有效地管理。也就是我們現在說的 「去中心化」。

新加坡借鑑了這一模型,在全島各處建設新鎮,從市中心向外擴張,每處新鎮都設有住宅、中小學、初級學院、巴士轉換站、地鐵、綜合診療所、商場,通常還有輕工業區,儘可能讓居民就近解決生活和工作問題。

同時,新加坡政府大力推進「電子政府」,大部分業務都可以在政府網站上辦理,減少了人們跑政府部門辦事的趟次。

相信很多人對2017年底上網提交PR(永久居民)申請的變革,記憶猶新吧。再也不用拎著厚厚的文件,三番五次跑去移民局大樓了~

點擊圖片查看詳情

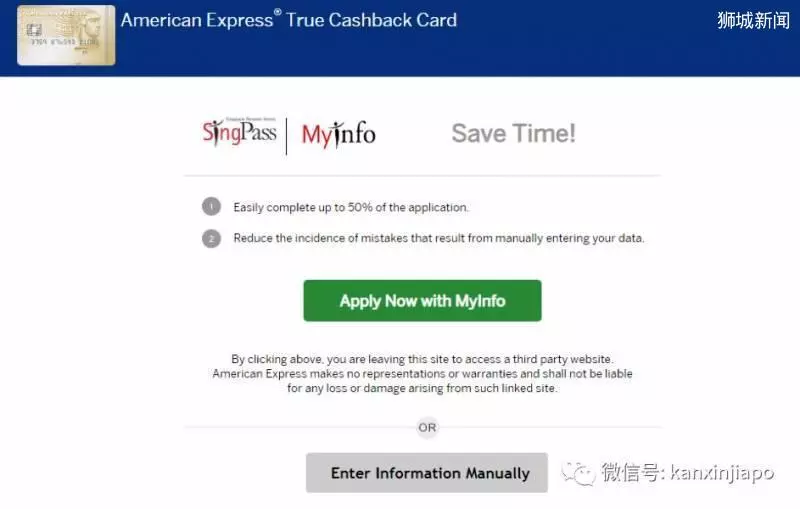

「電子政府」還在不斷進化中,現在,大家可以通過政府密碼SingPass應用程式內的MyInfo,查詢公積金存款,護照過期日、車牌號碼等,不用逐一登錄不同政府網站,甚至可以通過MyInfo來申請銀行信用卡!

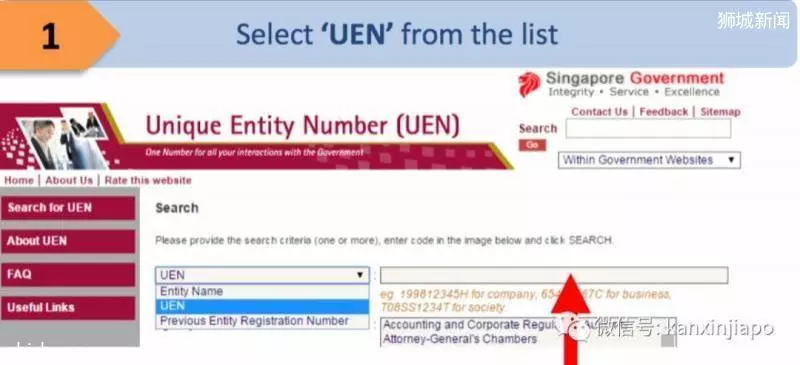

值得一提的還有身份識別碼(UEN),通過它,約 44 萬個企業、公司、社團、大使館,可與 84 個政府機構進行溝通互動,如企業稅務申報,申請進出口許可證,或提交員工公積金等。

新加坡是世界上第一個在全國範圍內實行這種通用識別碼的國家。

現在看來,在新加坡的政府大廈,是不可能找到政府了,因為新加坡政府「無處不在」......