如果在時光派的衰老乾預論壇成功舉辦之前,提起Brian Kennedy(布萊恩·甘迺迪)教授,你第一時間會想到哪個「關鍵詞」?

是被抗衰老業界視作「福音書」的神作——Nature抗衰物質盤點綜述?

還是傾力打造的新一代「抗衰神藥」潛力新星——AKG(α-酮戊二酸)?

這兩個事件毫不意外地被列為2020抗衰老年度里程碑,也毫不意外地收錄在時光派的年度總結之中。

相較他那位炙手可熱的同門師弟David Sinclair(大衛·辛克萊),Kennedy教授算得上不露鋒芒,甚至連一個完整的維基百科頁面都沒有(搜尋引擎經常把他和一位同名的北愛爾蘭流行歌手搞混)。

北愛爾蘭流行歌手Brian Kennedy|還挺帥!

「悄悄搞研究,然後驚艷所有人」可能是他的座右銘。但從他的學識作為和從業履歷來看,他並不遜色於任何一位同道;現年54歲的他,算得上當之無愧的衰老科學泰斗。

在甘迺迪的人生故事序章,「修身」的「修」,不是「修行(cultivate)」的「修」,而是「修復(recover)」的「修」。

不那麼準確地說,他「死」過兩次:

第一次是出生時,他一出生就帶有嚴重的先天缺陷,如果不是反覆多次的外科手術,他可能活不過周歲。

第二次是22歲時,遭遇的嚴重車禍,多處骨折、氣胸、內臟損傷、大失血、休克、昏迷……

第一次「完全修復」前後花了7年時間,而第二次「完全修復」,得益於當時美國最尖端醫療技術,僅用了6個月。

兩次「死而復生」經歷,讓他震驚於年輕人體強大的修復能力和醫療技術的不斷進步。當他升學進入麻省理工學院生物系學習之後,他在思考自己未來的研究方向時,思緒又回到了年少時光:

年輕的自己能從那麼嚴重的損傷中全身而退。可如果變得再老一點的話,身體修復能力大幅減弱,縱使有更先進的醫療保駕護航,別說車禍了,一場小感冒都可能要掉自己的命。

為什麼人會變老?為什麼變老後身體修復能力明顯下降?可不可以不變老?

這些問題困擾著他,促使他選擇了當時「四顧盡荒野」的邊緣學科——衰老生物學作為自己的研究方向,因此順理成章地加入了Leonard Guarente(倫納德·瓜倫特)的實驗室。

在網上能找到的甘迺迪教授為數不多的老照片

瓜倫特告訴他:「你有一年的時間跟著我去開創一些嶄新的東西。」於是乎,甘迺迪和同窗宵衣旰食,盯著酵母細胞24小時連軸轉,發現了一些比同類壽命長出50%的酵母細胞。

再然後,在這些神奇的酵母細胞上找到了當代抗衰老醫學研究的基石之一——長壽蛋白Sirtuins。

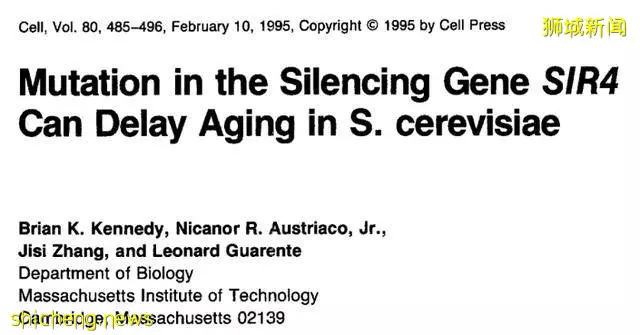

世界上第一篇把Sirtuins和生物衰老聯繫起來的論文出自甘迺迪之手

從瓜倫特實驗室博士畢業後的甘迺迪,帶著「將衰老研究從簡單生物轉化到哺乳動物以改善人類健康」的心愿,不僅盯著培養皿里那些簡單的酵母細胞了。

他和同門師弟Shin-ichiro Imai(今井真一郎)同年入職華盛頓大學醫學院,擔任生物化學系助理教授,幾年後升任副教授。

在此期間,他的研究興趣轉向了另一條與衰老密切相關的途徑——mTOR,他開始研究雷帕黴素在小鼠身上逆轉衰老的作用,從酵母細胞走到了哺乳動物。

由於他在衰老研究領域的眾多開創性成就,2010年,他被世界上第一家專業研究衰老的研究所——巴克衰老研究所(Buck Institute for Research on Aging),聘任為執行長(CEO)。

成為巴克「家主」,準備大幹一番事業的甘迺迪,並未意識到危機正在襲來:

甘迺迪教授於巴克衰老研究所

巴克研究所背負著超過8000萬美金的「房貸」,而收入的主要來源——國立衛生研究院(NIH)的撥款卻連年縮減,致使巴克研究所面臨著巨大財務壓力。

即使甘迺迪上任後將十分之一的園區用於出租。收到的租金、加上聯邦撥款、再加上企業捐贈,還是無法覆蓋設施維護、人力資源和研究經費所消耗的成本。

連續赤字5年之後,虛弱不堪的巴克被格拉德斯通研究所(Gladstone institute)盯上,格拉德斯通意欲將其兼并。

擁有350多名研究員的格拉德斯通,和裁員後僅剩21名研究員的巴克,完全不在一個可比較的平台上,但作為巴克CEO的甘迺迪仍堅決反對此合併案。

格拉德斯通研究所依託加州大學,主要進行心血管疾病、阿爾茨海默症和愛滋病的研究;諾獎得主山中伸彌曾在此進行過博士後研究,現被聘為高級研究員

不久之後,甘迺迪便「辭職」了,支持合併案的巴克董事會成員Edward Lanphier接任CEO職務;

短短20天之後,職權又平穩過渡到格拉德斯通病毒學研究所前副主任Eric Verdin手中。

所以,外界紛紛猜測:甘迺迪「不是辭職,而是被踢出」,而Eric Verdin正是「格拉德斯通送到巴克的『特洛伊木馬』」。

就甘迺迪而言,卸任巴克CEO未嘗不是一種解脫。在日後的訪談中他也毫不避諱地承認,在巴克主政的那段時間裡,他每天都承受著壓力,壓得他喘不過氣。

在「管家」這件事情上周旋足以讓甘迺迪精疲力竭,在巴克的幾年裡,他的學術生涯有些原地踏步,並未取得更多突破。

隨後巴克發出的關於辭職風波的官方新聞通稿中也提到:「甘迺迪教授辭職是希望將全部時間都花在巴克的先鋒科學研究之上。」

從巴克行政崗位上離職但保留了研究職務的甘迺迪,終於能騰出手,去推動他的心愿再進一步——從哺乳動物到人類。

恰好,一個更好的機會找到了他。

他被新加坡國立大學楊潞齡醫學院(Yong Loo Lin School of Medicine, NUS)邀請擔任特聘教授。

當然,遠不止於此。

2017年的新加坡,65歲以上人口在全國人口占比達到了13.7%,是1980年的近3倍,並且預計將在2030年達到23%。

老齡化危機加速襲來,新加坡政府迫切需要解決這個棘手的難題——如何為越來越多的老齡人口養老,變「老齡」為「樂齡」?

新加坡「樂齡」養老的一個重要舉措是教會老年人使用電子設備,融入現代社會

全球應對老齡化最成功的國家當屬日本,但「日本模式」擅長的是優化養老環節,在主動干預衰老、延緩和逆轉衰老上的舉措幾乎為零。

新加坡的野心不是照抄日本,而是要大邁一步,對衰老主動出擊:

一方面減少老年衰弱,明顯提升老年人口生活質量,也讓老年人「退而不休」,緩解國家勞動力匱乏的危機;

另一方面終結老年相關疾病,減少醫療經費開支,利國利民。

國立大學系統健康長壽研究中心(Centre for Healthy Longevity of NUHS)應運而生,該中心旨在通過領先的衰老生物學研究,開發和實施最新的衰老乾預措施,以延長新加坡人的健康壽命。

為這個新成立的國策機構挑選一位合適的掌門人並不容易,甘迺迪的到來完美地解決了這個問題,他有夢想、有經驗、也有能力。

甘迺迪同樣明確地意識到,新加坡和美國相比,更可能實現他的心愿:

一是,與美國兩黨徘徊,一黨上台立刻推翻另一黨既有政策的局勢不同,新加坡執政黨穩定,有利於一項政策的長期實施;

二是,與美國混亂貧瘠的健保體系相比,新加坡有城市國家先天優勢,也有大量醫療經費投入,先進醫療能照顧到每一位老年國民;

更重要的是,新加坡政府有領導全球抗衰老革命的強烈意願。

雙方一拍即合,「你剛好需要,而我剛好專業,一切就是那麼自然。」

甘迺迪教授在NUS的實驗室成員

成為中心主任的甘迺迪,是當之無愧的新加坡國「抗衰老國師」。第一次真正有機會推動實驗室里的抗衰老研究,落地轉化為促進人類健康衰老的干預措施。

現階段,甘迺迪教授和新加坡的目標是:把老年疾病(包括衰弱)的發病時間壓縮得儘可能短,爭取讓國民保持更長久的健康壽命。