許多國內的小夥伴初到新加坡時

感覺一切都如想像般美好

熟悉的面孔,相似的文化

相互溝通也沒壓力

然而

慢慢會對新加坡華人的姓氏產生疑惑

Ooi對應中文哪個姓?

Ng又是什麼?

該怎麼讀?

姓氏的疑問

相信不止小蘭一個,很多初到新加坡的小夥伴們都會對新加坡華人的姓氏感到疑惑,別說要讀出來,連能不能正確對應上都是個問題!

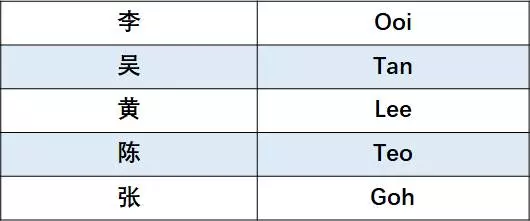

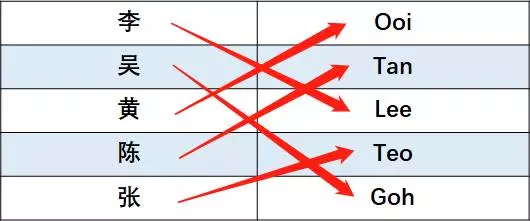

不信?先試試常見的姓氏連線題,看看您能否全部對應上!

點擊下方空白區域查看答案

怎樣!聰明的小夥伴們都找對了嗎?小蘭也就蒙對了「Lee」,哈哈哈。但除了「Lee」之外,其他的怎麼看都不像中文的發音,根本就不會讀嘛!

姓氏的拼寫

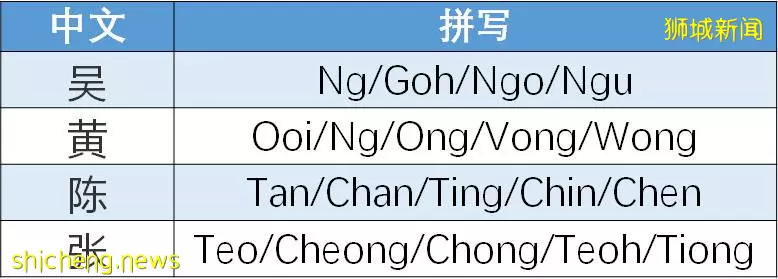

除了對姓氏為什麼會這樣拼寫感到疑惑外,更令小蘭無法理解的是,為什麼同一個姓還會有不同的寫法?

「吳」不是「Goh」嗎?為什麼還有「Ng/Ngo/Ngu」?「黃」不是「Ooi」嗎?為什麼也有這麼多種寫法?

咦,怎麼「吳」和「黃」都能寫作「Ng」呢?哪怎麼讀啊?發音一樣的嗎?

面對這一連串的疑問,小蘭當時也是崩潰的。其實不只是初到新加坡的小夥伴不能準確區分,就連本地小夥伴也不一定能完全準確地對應上,哪到底為什麼會這樣呢?

姓氏的歷史淵源

關於新加坡人的姓氏為什麼會有這麼多種拼寫方式的原因,可以追溯到新加坡60年代華人辦理居民證的時期。當時新加坡的華人大多來自中國廣東沿岸一帶,當中就包含了福建人、潮州人、廣府人等。

而當年新加坡的官方語言為英語,辦理居民證的註冊官只會英語和馬來語,對華語基本上是不認識的,而當時的華人普遍不會英語,只會說家鄉的方言。福建人說閩南語、潮州人說客家話、廣府人說粵語等。

由於語言溝通的問題,導致在登記居民證姓名的時候,註冊官只能通過華人口述的姓名譯音進行登記。但因為各地方言的發音差異很大,即便是同一個姓也會出現不同的發音,所以就出現了後來同一個姓氏,不只一種拼寫方式的現象。

姓氏的現代演化

正是因為方言口音加上譯音的問題,就出現同一家人都姓「張」,但是幾兄弟的證件上寫的姓氏可能會分別是「Cheong」,「Chong」、「Teo」的問題。明明是同一個姓氏,拼寫卻不同,可能當時他們也會覺得很疑惑。

直到70年代末期,當地政府開始進行華語的推廣,呼籲華人將新生兒的姓名以漢語拼音的形式提交,雖然當時效果並不顯著,但還是一定程度統一了姓氏的譯音,儘管不一定是標準的漢語拼音。

而直到90年代初期,新加坡政府規定所有華人的身份證上都要加上華文姓名後,才結束了身份證上只有英文譯名的歷史。再加上當地政府多年來對漢語拼音的推廣,現在越來越多的新加坡年輕人身份證上已經是使用漢語拼音的譯名了。

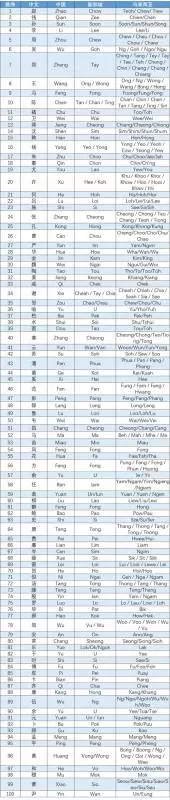

中新姓氏對照表

為了小夥伴們免受新加坡人姓氏的困擾,小蘭還特地整理了姓氏的對照表供大家參考,大家對姓氏感到疑惑的時候不妨到這查詢一下哦!

下滑查詢姓氏

找到您的姓氏了嗎?

現在總算是理解

新加坡華人姓氏的前世今生了

大家也無需為不會念姓氏而煩惱

只需要用CMLink新加坡卡

和他人多溝通交流,拉近距離

姓氏讀法,在溝通中自然就能學會呢!