原文收錄在國家發展改革委國際合作中心課題組「十四五」時期城市建設與治理現代化研究新加坡章節。

經課題組同意,現公開發表。

01 新加坡概況

新加坡是一個城市島國,面積僅有728.3平方公里,人口570萬,沒有任何天然資源。同時,新加坡還是一個華人占主體的社會(約為總人口的74%),原為英殖民地,1959年實現自治。為爭取生存與發展空間,1963年與以馬來人為主體的馬來亞合併,組成馬來西亞。由於種族矛盾激化,1965年新加坡被馬來亞「踢出」馬來西亞聯邦,被迫宣布獨立。當時新加坡面臨著嚴峻的生存與發展問題:安全沒有保障,發展沒有腹地,內部存在嚴重的種族衝突。李光耀曾將這段時期的新加坡稱為「只有心臟,沒有身體的經濟體」。當時,大多數人都傾向認為新加坡必然失敗。

不過,新加坡僅用了不到半個世紀的時間,從第三世界城市跨入第一世界城市(主要指標變化見表1)。首先,新加坡的人均國內生產總值從1960年的350美元(低於同區域的菲律賓),2020年達到58,819美元,亞洲排名第一。其次,早在1985年左右,新加坡就已基本消滅貧民窟、種族村,也沒有無家可歸者。第三,新加坡也常年被經濟學人、美世諮詢等知名機構評選為亞洲最宜居的城市。他們在評估新加坡的宜居水平時,特別指出新加坡排名名列前茅的原因,主要是新加坡具有國際競爭力的經濟活力、一流的基礎設施(地鐵、市內交通、通信和智慧城市等)、花園城市的良好環境、居者有其屋的住房保障以及良好的互聯互通水平。

新加坡城市建設所取得的巨大成就,有哪些支撐性的基礎理論或範式?各類政策如住房、交通和園林綠化等是如何演進變化的,背後的原因是什麼?有哪些成功的經驗和案例值得參考?新加坡的城市建設經驗對中國城市有哪些啟示?本文將討論這幾個基本問題。

02 城市建設基礎理論

(1)政府主導開發

新加坡建立之初,由於市場小,經濟活動主要依靠傳統的轉口貿易,城市建設規模很小,導致本地的私人建設力量如承包商等力量很弱,難以滿足新加坡大規模工業化和城市化的快速需求。同時,由於財力有限,政府需要節約建設成本,使得許多項目,尤其具有一定公共產品或類似公共產品的項目如公共住房、交通基礎設施和園林綠化等建設難以吸引有實力的企業參與。第三,深受傳統儒家影響的新加坡管理者們,深信政府對經濟發展和城市建設有天然的、不可推卸的首要責任,也是政府以民為本的根本遵循。

新加坡政府相信,資本永遠是逐利的,在涉及重大民生和市政等基礎設施開發,如工業園區、住房、交通、環境、園林綠化、城市更新等,如果完全交由市場主導,可能產生以下四方面的負面影響。首先,私人部門或無法完全按照政府的意圖和節奏供應急需的「城市產品」,從而影響政府對居民的政治承諾。其次,在有限的政府財力條件下,建設的質量無法完全保障。第三,無法兼顧長期利益,避免「重建設、輕維護」、「重外延、輕內涵」等現象。最後,增加了私人開發部門與其他利益相關者的協調成本。

因此,新加坡對於涉及長期性、基礎性或普遍性的「城市產品」供應,如住房、交通和環境等,借鑑的是凱恩斯的國家(政府)干預理論,而不是在西方國家城市占據主導的自由市場理論。以政府為主導的開發建設模式,政府不僅提出發展戰略和規劃藍圖,還負責組織動員、協調推進、以強有力的制度、法律、組織和財力等推動政策實施。更重要的是,在規劃方案的執行中政府善於統籌和協調相關部門、機構,使政府有機統一邁向城市國家共同的政策目標。

(2)長遠規劃

新加坡土地有限,既要滿足城市發展的基本用地需求,又要滿足國家層面的用地需求如國防、水源供應、港口和機場。同時,一些短期對新加坡有利的開發建設方案或項目投資,從長遠判斷不一定是最優的。堅持內涵而不是外延擴張的精細化發展模式,也要求提前預判未來40-50年的發展方向及路徑,以未雨綢繆;這樣做,還有利於平衡和協調不同政府部門對同一個問題的不同立場。

區域內的其他城市,比如泰國的曼谷、馬來西亞的吉隆坡和菲律賓的馬尼拉等,由於缺乏長遠考量,要不缺乏長遠規劃,要不無法堅持落實長遠規劃,導致城市的發展比較凌亂,缺乏清晰方向,民眾獲得感較新加坡民眾來得差。新加坡一直極力避免這些「鄰居們」犯的錯誤,成功走出一條不同於這些城市的一條新路。

因此,在政府主導開發的助力下,新加坡政府非常重視長遠規劃,並遵循「先規劃、後建設;先地下,後地上;先大環境,後小環境;先長期,後短期」的基本理念。從1965年開始到1985年,新加坡依據1971年概念規劃(1967年開始制定,確定了新加坡現在的城市骨架),完成了市區更新、快速路網、地鐵、組屋市鎮、裕廊工業園區、雨污分流地下管網等大型工程和基礎設施建設。

(3)可持續發展:

平衡經濟、社會與環境的發展目標

新加坡獨立時,政府面臨資源局限、 基礎設施匱乏、經濟停滯和高失業困境, 引進外資是推動經濟的唯一辦法。為此,李光耀提出將新加坡建設成清潔、綠化的城市,使之區別於馬來西亞、印度尼西亞、越南等鄰國,為競爭獲得外資集聚比較優勢。由此,花園城市運動逐漸展開,「花園城市」設想逐步變成現實。另一方面,雖然新加坡降雨充沛,但由於缺乏戰略縱深,無法儲存足夠水源,所以城市長期缺水。在發展經濟的同時,對水、空氣和土壤的保護成為城市決策者的共識;許多新加坡人也接受這樣的理念,即發展經濟不以犧牲環境質量為代價,因為對所有新加坡人而言,新加坡是他們的唯一家園。

同時,新加坡是一個多元種族、多文化、多宗教、多語言的複雜社會,早期的種族衝突讓新加坡社會付出過沉重代價。如何讓新加坡的經濟發展和環境改善,造福所有新加坡人民,是當時的決策者思考的又一問題。

因此,新加坡政府特別注重經濟、環境和社會的可持續發展和平衡發展。而這個理念的產生要早於「可持續發展」概念的提出。李光耀先生在20世紀60、70年代就強調經濟活動對環境的影響要最小化,讓環境與經濟發展相兼容。1972年,新加坡就成立了環境部,是世界上最早建立環保部門的國家。

(4)城市規模經濟理論

城市規模經濟理論闡述了從城市規模經濟出發,尋求城市的最佳規模及內部的網絡等級。新加坡人口規模不大,本地市場小。在確定重大項目獲基礎設施規模時,特別注重考慮經濟和技術可行性,以確定一個合理髮展的規模。比如,上世紀70年代初,新加坡「規劃之父」劉太格先生領導團隊開發新鎮時,就提出不能照搬西方新鎮模式,必須按照新加坡的情況,因地制宜,經過深入調查研究,確定了20-30萬人口為新加坡組屋新鎮的人口規模區間。少於20萬人口,市鎮內部的商業等設施無法支撐;但一旦超過30萬人口,又會帶來交通壓力。

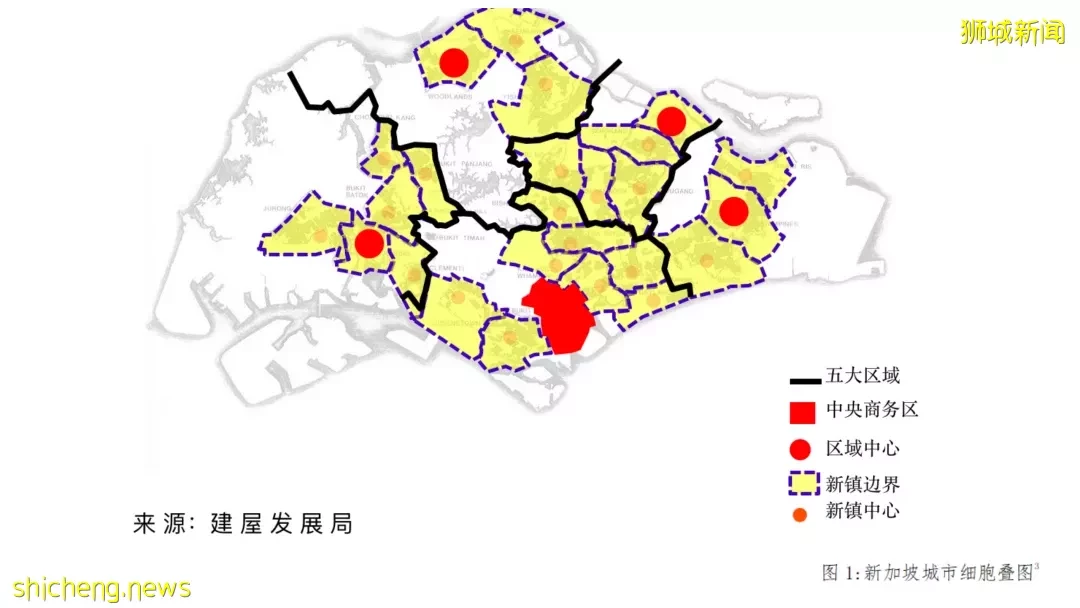

在確定城市的規模方面,劉太格博士等提出300-500萬人口,是一個城市理想的人口規模。一旦超過,城市就變得臃腫,會產生一系列城市病問題。在新加坡1991年概念規劃中,為建設城市規模過大可能的不利影響,新加坡提出「去中心化」的發展思路,將非核心的商務功能較均衡分布到新加坡的東部、西部、北部和東北部,一個中央商務區(CBD,在新加坡南部)和另外四個片區中心。每個片區中心約有100萬人口,相當於馬來西亞名城—檳城的規模。片區之下共有25個新鎮(圖1),每個新鎮約有20-30萬人口,各新鎮再細分為小區(約有2萬人口)和組團(約2500人)。這些不同層級的城市單元,以計算過的合理規模為依據配套相應設施,輔以便捷的交通,有效滿足了新加坡居民「衣食住行」等需求。

03 城市建設政策沿革

(1)住房建設政策沿革

在新加坡,住房政策由新加坡國家發展部負責制定,其中所屬建屋發展局專責公共住房為主的市鎮規劃及建設,市區重建局負責私人住房用地規劃、土地供應和設計方案審查。通過這樣的機制設計,確保新加坡的住房從規劃、建設和後期的管理均由政府主導,私人部門僅發揮輔助作用。

同時,市區重建局和建屋發展局共同合作,在總體規劃層面確定各個市鎮布局、規模和面積等—每個市鎮容納20-30萬人口,10平方公里左右。同時,新加坡的新鎮規劃建設,既解決基本住房需求,實現居者有其屋目標,又確保各個社區配有良好的商業、環境等「硬體」(hardware),配以和諧的鄰里關係等「軟體」(sofeware),實現社區歸屬感和凝聚力的「心件」(heartware)建設目標。

新加坡的住房政策隨著新加坡的經濟、社會和環境變化也不斷的更新演化,以適應新時期居民對美好生活的期待。按其建設重點,大致可以分為三個主要階段:

第一階段,從1960年到1980年代初期,新加坡政府提出並落實「居者有其屋」政策,目標是「在新加坡鼓勵實現有產民主制」。建屋發展局將新建的組屋出售給買不起私人住房的中低收入群體。政府還規定,購買組屋只可用於自住,並且限購一套。1968年,《中央公積金法(修正案)》允許居民購買組屋時,使用公積金支付首付和還月供。這個階段的住房政策注重與社會政策和經濟政策結合。比如在1964年出台的聯合抽籤制度允許父母與已婚子女一同申請毗鄰的組屋。1982年,根據「多代同購優先配房計劃」,申請幾代人同住家庭較其他家庭可享有優先購房且貸款期限更長。這些都是為了提倡尊敬與孝順的傳統價值觀。同時,允許居民以公積金支付首付和月供,有利於培養居民的工作紀律性,因為公積金的繳納是與其工作息息相關的。如果是因不努力工作而失業,也就失去支持供房的重要收入來源之一。

第二階段,組屋翻新計劃(upgrading programme)。到上世紀80年代末,大多數組屋已有20多年屋齡;加上早期受資金、設計水平等制約,組屋的總體質量和水平不高,部分社區的環境也開始退化。為了藏富於民,並且持續改善居民的內外部生活環境,建屋發展局推出一系列的組屋翻新計劃。翻新所需的資金由政府和居民共擔,但政府承擔的比例高達95%。這些持續的翻新計劃,縮小了老舊組屋市區與新建組屋市鎮的物理差距,吸引年輕家庭到老舊社區,確保居民的房屋價值隨新加坡經濟發展水漲船高。

第三階段,再創我們的家園(remaking our heartland)。有別於早期的組屋翻新計劃,再創我們的家園計劃不限於某個組屋單元、樓棟和鄰裡層面,而是對整個組屋市鎮進行整體性改造,賦予每個被改造市鎮特色定位,成為該市鎮居民引以為豪的家園。

(2) 交通建設政策沿革

第一,從1971年開始,在規劃層面,新加坡的交通建設就與土地利用長遠規劃緊密結合。彼時的交通建設政策由交通部主導,優先領域是建立完善的城市交通路網。當時新加坡交通部的長遠計劃是建設方格式高速公路和適當的公路階梯制度。在階梯系統中有高速公路、主幹道、次幹道和地方道路,快慢分流,各自發揮不同的功能,滿足不同的交通需求。車輛可沿著高速公路,從一個地區直接到達另一個地區,而後從一處交叉口轉入主幹道再折入地方道路,進入生活小區抵達目的地。

所有交通路網的建設,全部以滿足經濟發展和居民的需求為建設依據,比如泛島高速公路主要是連接樟宜機場和裕廊工業區。長達十六年的地鐵建設論證,最後的一個理由就是「建設地鐵是否給新加坡人民創造更加美好的未來」。同時,道路建設也注重對環境的保護。在建設中央高速公路時,按原定計劃,穿過市區的部分路段是地上公路,不只影響城市景觀,也會對人口稠密的市區帶來環境和噪音問題。因此,中央高速公路修改部分設計,在部分人口稠密路段建設下穿隧道,造價是地上公路的四倍。

第二,從上世紀80年代開始,交通建設的核心轉為倡導並落實「公交優先」政策,這是新加坡宜居城市和可持續發展的基礎性政策之一。經過約20多年的發展,新加坡的人口從1965年的189萬增加到1985年的274萬,人均國內生產總值從1,580新元增加到14,921新元。人口增長加上更多人可以負擔得起私人小汽車,雖然整個城市的交通還是通暢的,但中央商務區部分路段在早晚高峰期出現了一定程度的交通擁堵。新加坡政府立足長遠,未雨綢繆。首先,經過16年的討論和激烈辯論後,1983年決定開工建設耗資50億新元的地鐵線。這成為新加坡交通建設轉向公交優先的關鍵策略。其次,1998年起,在市區擁堵路段建設電子公路收費系統(Electronic Road Pricing, 簡稱ERP),對繁忙時段經過這些易擁堵路段的車輛徵收擁堵費。

第三,大量興建專用自行車道等,交通政策逐步轉向鼓勵慢行交通(騎行和步行)。2013年開始,新加坡陸路交通管理局(陸交局)提出到2020年將新加坡的自行車道長度增加到190公里,遠期到2030年增加到240公里(圖2)。同時,在2011年32個地鐵站3000多個自行車車位基礎上,再大量增加自行車位。