2015年3月29日下午2點,新加坡政府為其「國父」李光耀舉辦了隆重的國葬儀式。李顯龍在這場葬禮上進行了致辭,他既是新加坡的現任總理,也是李光耀的兒子。

在6分多鐘的致辭里,李顯龍先後使用了三種語言,先是以英語做了一個簡短的開場,隨後又使用了馬來語、漢語和英語致詞,最後的結語又使用了英語。

在這樣的場合里,像李顯龍這樣的人使用的語言一般都是國家的官方語言,也就是說,英語、漢語、馬來語都是新加坡的官方語言。

其實新加坡一共有4種官方語言,還有一種是發源於印度的泰米爾語,但新加坡在這四種語言中使用最為廣泛的依然是英語,這與李光耀當年強力推行英語有著密切的關聯。

新加坡的處境

其實,新加坡所使用的官方語言大部分都是由本國的基本情況和國際形勢決定的。

當年李光耀不同意將中文作為官方語言,並且大力推行「去中國化」的政策,而後來又開始推廣華文運動,這些做法都是因為新加坡需要向世界靠攏或者向中國示好。

但總的來說,在新加坡,英語仍然是處於主導地位,這一點是不會改變的。李光耀自己曾經明確表示過,他很慶幸當年做出了這個決定。

很多國家的官方語言都是英語,大英帝國在其鼎盛時期占據了面積龐大的殖民地,不少殖民地在獨立以後依然使用著英語。

那麼為什麼新加坡是以英語而不是漢語作為官方語言呢?而這一現象又為什麼會引起人們的關注和討論呢?

那是因為新加坡的華人很多,多到了什麼程度呢?數據表示,有超過70%的新加坡人都是華人,並且在新加坡的建國和建設過程中,不少華人都為之做出了巨大的努力和卓越的貢獻。

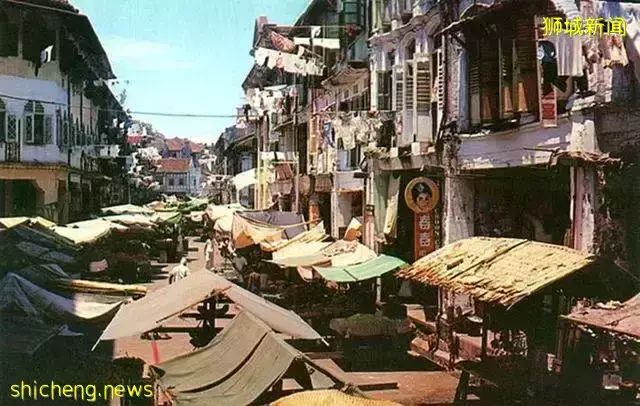

在新加坡居住著許許多多的華人,其中有不少是商人,在新加坡獨立之初,有些富裕的商人創辦起了中文學校,其目的主要就是為了傳承和宣傳中國的歷史文化。

就連李光耀自己,也能說一口流利的漢語。

但是李光耀在上台之後就下令廢除了漢語,也禁止所有的學校再繼續學習漢語以及中國的相關文化,就連大名鼎鼎的南洋大學也被要求改用英文教學,1980年更是徹底停辦了。

李光耀提出要將英語作為新加坡唯一的官方語言,華人總商會的一些人對此提出了反對的意見,他們認為使用漢語作為官方語言會有更大的好處,但李光耀拒絕了。

要分析李光耀這樣做的原因,我們得先來看看當時新加坡的歷史背景。

1963年9月,新加坡通過全民公投,徹底脫離英國的殖民統治,加入了馬來西亞聯邦。

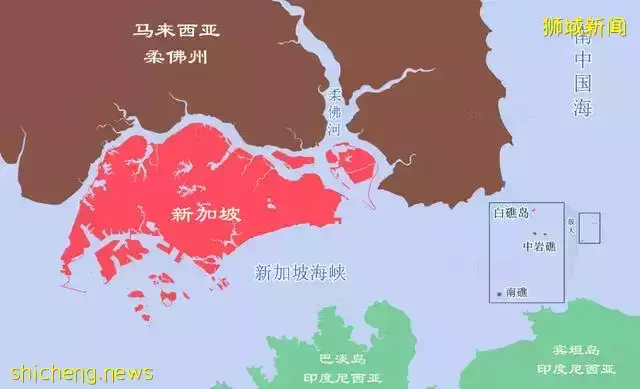

馬來西亞聯邦,是由新加坡、馬來亞、汶萊、砂拉越和北婆羅洲(即沙巴州)組成的。

新加坡是一個很小的國家,能夠以聯邦成員的形式存在,對它而言是一件好事,這樣不管是資源還是其他的一些政治優勢,都會更加偏向於新加坡。

但這個如意算盤卻不是那麼容易實現的。

在後來,新加坡方面和馬來亞方面在政治和經濟上都產生了不少的衝突,特別是新加坡的華人,更是令馬來人感到非常不安。

因為馬來西亞人逐漸被「馬來人至上」的觀念所掌控,所以他們擔心大量的華人會從經濟上掌控住整個馬來西亞。

馬來西亞國會為此緊急修改憲法並進行投票,結果是126票贊成、0票反對,人心向背可見一斑。

就這樣,新加坡被趕出了馬來西亞聯邦,和其他國家歡天喜地的獨立不一樣,新加坡當時是被迫在1965年8月9日宣布獨立的。

這種情況下的新加坡處境十分艱難,由於新加坡大部分的人口都是華人,種族歧視、政治壓迫無所不在。

周圍的國家對於這個新生的弱小鄰居處處打壓,新加坡國內自身的情況也特別糟糕,更別說它還面臨著一系列的主權糾紛,這一切都讓政府和人民喘不過氣來。

由於領土面積極小,新加坡的自然資源幾乎為零,並且也沒有良好的工業基礎,憑藉地理優勢運轉地還不錯的轉口貿易也開始越來越弱。

旁邊的馬來西亞隨時都可以切斷新加坡的供水,印度尼西亞也對其虎視眈眈,當時的新加坡可謂是處於內憂外患之中。

李光耀在自己的回憶錄中曾經表示,他當時也感到極度的絕望。

當然,李光耀和人民行動黨的種種說辭雖然都是事實,但是也有一些誇張之處,其主要目的還是為了讓選民們保持對自己的絕對支持,是一種典型的政治家的宣傳手段。

當時的新加坡確實面臨著種種困難,但其實也並非全無翻身之法。

奮進之路

回顧歷史,可以發現從18世紀後半葉開始,新加坡就憑藉著無可取代的優越的地理位置,一躍成為了英國在整個遠東地區最重要的核心殖民地。

儘管新加坡的面積非常小,但是當年的英國仍然對這裡建設了完善的基礎建設。並且正是由於它的面積很小,所以新加坡沒有其他國家普遍存在的落後地區。

就自然資源來看,新加坡的確是沒有什麼礦產和能源,但是這個國家本身的地理位置就是一個莫大的優勢,這也可以說是一種資源。

縱觀整個近代的歷史,在工業化時代的城市經濟體中,經濟地理位置遠遠比礦產資源更有價值和意義。

新加坡當時的工業基礎要和歐美國家相比自然是遠遠不如的,但是僅在東亞範圍里來看,其實新加坡的工業基礎在當時還不算是最弱的。

這自然還是與英國有關,英國非常重視新加坡的地理位置,這裡有著相當不錯的造船業,此外,機械、電器製造修理等行業也開始進入起步狀態,一些輕工業也初具規模。

當時馬來西亞中央政府的種族政策令新加坡大多數的居民都感到非常害怕和厭惡,這些居民大都是華裔。

當新加坡加入到馬來西亞聯邦時還擁有著比較大的自主權,所以,如果馬來西亞想要徹底控制住新加坡,那麼唯一的辦法就是公開使用武力。

馬來西亞的中央政府不是沒有過這種野心和打算,但是在上世紀五六十年代,馬來半島上最強大的武力並不是馬來西亞,而是英國軍隊。

當時新加坡在英國政府的眼裡更受重視,如果馬來西亞聯邦在這個時候對新加坡動武,那麼英國政府一定會毫不留情地直接干預。

在李光耀的自傳中曾經提到過這一點,英國人採取過各種方式間接性地警告過馬來西亞中央政府高層。

所以馬來西亞是不可能強行占領新加坡的,但畢竟當時馬來西亞國內還有馬共游擊隊,印尼的蘇加諾政權也在一邊不懷好意。

當時印尼的情況也跟馬來西亞差不多,但這並不是可以說新加坡就完全沒有危機,實際上新加坡不但面臨著種種危機,而且還都是很麻煩的問題。

新加坡的民族構造非常複雜,這也將之置入了一個危險的境地。新加坡本國的人口中,華人及非穆斯林人口占了大多數,但是周圍的國家大多都是穆斯林及馬來民族國家。

在馬來主義盛行的年代,有太多太多的民族衝突。

在東南亞,華人和馬來人之間的關係一直都是非常棘手和值得關注的問題。

此外,英國殖民時期,往新加坡引入了不少的印度勞工,印度裔因而成為新加坡的第三大族群。

很顯然,新加坡國內的三個主要民族是華人、馬來人和印度人,那麼自然也有三種語言:中文、馬來語和泰米爾語。

各民族使用各自的語言,那麼在跨民族交流和來往的時候,到底應該用什麼樣的語言呢?新加坡的官方又應該使用什麼樣的語言呢?

華人代表提出,新加坡的華人最多,所以當然應該使用漢語,但馬來人顯然不是這麼想的,特別是在馬來西亞民族主義盛行的時候。

馬來民族主義者認為,新加坡這片土地原本就是馬來人居住的,華人不過是近百年來才遷入這裡的,而且華人遷入的不只有新加坡,還有許多東南亞的其他國家和地區。

在馬來人心中,華人算是外來者,而且有很多從商的華人都在這裡賺了很多錢,對此馬來人心裡也十分不滿。

所以,如果李光耀堅持採用漢語作為官方語言的話,很可能就會激化民族間的矛盾,其後果是非常嚴重的。

當然,在這種情況下如果使用馬來語或者泰米爾語也是不合適的,因為其他族群都會感到不公平。因此,在這個時候,英語就成為了最好的選擇。

就民族問題來看,英語不是這三個民族的母語,儘管華人對此頗有微詞,但是李光耀一向手段強硬,他的態度非常堅決。

這一手段對於國民團結大有益處,在新加坡國內民族眾多的情況下,很多民族主義者和政客會抓住各種各樣的機會來玩弄政治,國民意識一旦被分散,就很難再團結起來。

儘管新加坡華人居多,但不管怎麼說這個國家都不是靠單一個民族建立起來的。

很多歷史已經證明過了,如果一個國家內部的民族都不能團結,那麼最終會有什麼樣的下場。

要讓不同民族的人民儘量團結起來,就必須要有相同的身份或者文化認同,因此新加坡開始大力推行西方文化,同時將「去中華化」作為了一個非常重要的政策來進行實施。

離不開的政治

李光耀將英語作為官方語言還有一個非常重要的原因就是政治。

李光耀本人的經歷十分曲折,他從小接受的就是英式的精英教育,因此在政治上明顯有些偏向西方。在他上台後,他當然也將帶領著整個新加坡政府以及新加坡社會的政治傾向偏向西方。