新加坡有多小?土地面積是719.1平方公里,僅為上海的1/9;截止2017年6月,總人口561萬,其中,公民和永久居民僅396萬,僅為上海戶籍人口的1/4強。

新加坡有多強?2017年,新加坡人均GDP53880.13美元,世界排名第11,高於香港的44999.31美元;上海同期人均GDP18749美元,僅為新加坡的1/3強。

經濟上,新加坡是一個較為發達的資本主義國家,被譽為「亞洲四小龍」之一,其經濟模式被稱作為「國家資本主義」;政治上,新加坡以穩定的政局、廉潔高效的政府而著稱,是全球最國際化的國家之一;文化上,新加坡是一個多元文化的移民國家,以促進種族和諧為核心政策,已經形成了共同的社會價值觀。

作為一個微型城市國家,新加坡卻擁有與其國土面積極不相稱的國際影響力,你可知道,在這份光鮮的成績單背後卻是十分艱辛的發展歷程。

從19世紀初直到第二次世界大戰前,新加坡一直是英國馬來半島殖民地的一部分,像英國許許多多的海外藩屬一樣庸庸碌碌安安穩穩度過了上百年,並未產生民族自覺意識。1941 年 12 月太平洋戰爭爆發後,日軍迅速占領了包括新加坡在內的整個東南亞。面對日軍的大舉入侵,駐守在馬來半島的十萬英軍迅速潰敗,並在新加坡向日本投降,這使英軍威信掃地,並使受英國殖民統治的新加坡人民看到了英國的外強中乾,對英國大失所望,並堅定了當地人民反抗殖民統治,爭取獨立的信心和決心。馬來人,包括新加坡人民開始走上了擺脫英國統治的的獨立運動道路。

好在這一場獨立運動並不像世界其他民族那樣需要殺開一條血路。二戰結束後,英國雖然重新恢復了對新加坡的統治,但是,以英國當時的國力來看,「日不落帝國」的輝煌不再,早已無力轄制太多的海外領地。英國殖民地事務部助理次官愛德華·根特認為,殖民地統治突然被打斷是一個良機,剛好可以改變以前的殖民統治體系,可以為鼓勵地方自治的政策提供便利(英國人真會說話)。

二戰後的英國只想保留那些卡住關鍵地理位置的港口城市作為自己的直轄領地,放任那些大片的落後地區去搞自治。所以,1946年,英國先後頒布了「白皮書」、「藍皮書」,要將新加坡從馬來亞聯邦中劃分出來,成為英國的直轄殖民地。可惜,馬來人民不同意,新加坡人民也不同意。直到1954 年,以林德爵士為首的新加坡制憲委員會發布了《林德憲制委員會報告書》,首次規定了建立民選議員占絕對優勢的立法議院,終於將新加坡的政治權力從英國人手裡轉向了當地人士手中,基本算是實現了從英國殖民統治下的民族獨立。

新加坡戰後出現了馬來亞民主聯盟、進步黨、勞工黨、勞工陣線、人民行動黨、民主黨等多個政黨,尤其是李光耀為首的留學生群體與馬來亞共產黨前鋒組織在1954年聯合建立的人民行動黨迅速成為新加坡第一大黨派,掀開了新加坡政治的新篇章,在 1959 年的大選中,人民行動黨獲得全部 51 個席位中的 43 席,超過半數席位,可單獨組閣,35歲的李光耀出任新加坡政府總理。

一個問題一直是許多中國人的誤會:新加坡想從馬來亞分離出來獨立建國。

為何說是誤會?因為新加坡這種彈丸之島,如果脫離馬來半島就會有生存危機,真的會連水都喝不上。

事實正好相反。李光耀領導的人民行動黨自成立以來就心心念念尋求與馬來亞合併,這是他們一直宣傳的目標,人民行動黨上台後,政府聲稱,「新加坡的未來最終在於與馬來亞聯邦重新合併,成為一個獨立國家中的一個邦」。李光耀曾聲稱:「沒有經濟基礎(指馬來亞聯邦),新加坡根本無法存活下去」。1963年9月16日,馬來亞、新加坡和沙撈越等地同時宣布馬來西亞成立,新加坡完成與馬來亞的合併,成為馬來西亞的一個州,李光耀的願望終於得以實現。

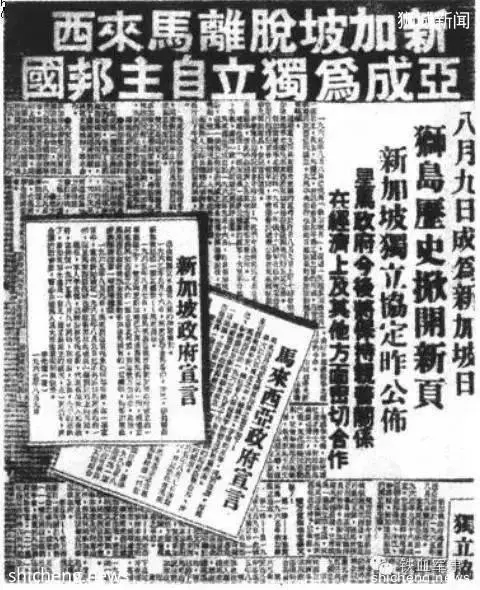

然而,新加坡與馬來亞的合併,令馬來亞人憂心忡忡,時刻擔心華人的經濟實力和政治勢力會危及馬來人的特權地位,尤其是李光耀領導的人民行動黨存在感太強了,參與聯邦政治、經濟、社會事務實在是太積極了,引起了馬來人的警惕和忌憚。1965 年,馬來西亞聯邦議會決定將新加坡從聯邦中分離(踢)出去,不帶你玩了!甩掉了新加坡,馬來人歡欣鼓舞,鞭炮齊鳴,彈冠相慶,股市翻番。

李光耀卻悲痛欲絕,他在電視台的鏡頭前宣布獨立的那刻放聲大哭!你體會一下這種心情:一個嬰兒被剪斷臍帶與母體分離的那一刻,他(她)不是哇哇大哭嗎?下一刻,我的奶水在哪裡?彼時的李光耀心裡一片茫然,寶寶心裡苦啊:新加坡彈丸之地,沒有任何自然資源,連淡水都沒有!國力貧弱,無兵無炮,老子去國會都是馬來西亞的機車警衛護送,寒酸至此!新加坡彷佛汪洋中的一隻小船,飄到哪裡算哪裡。

現實真的很殘酷。新加坡夾在印度尼西亞和馬來西亞之間承受著巨大的地緣政治壓力,英國即將從新加坡撤出軍事基地所帶來的國家安全問題和大量文職人員的失業問題,種族衝突問題。。。最重要的是經濟問題。

新馬分家後,李光耀原本希望獲得馬來西亞的原料市場成為泡影,馬來西亞和印度尼西亞也減少了通過新加坡出口橡膠和棕櫚油等原材料,直接同工業國家貿易,導致了新加坡的貿易額大幅下降。新加坡一片蕭條,大量工人失業,學生失學,工廠和商業部門開工不足,缺乏啟動資金。

真是親媽不要,養母不管,敢問路在何方?

李光耀畢竟是一個偉大的政治家,他在哭著宣布獨立的同時,也下定決心要建立一個「在自由與正義的原則基礎上的民主、獨立的主權國家,並在一個更公正、更平等的社會裡,永恆地謀求人民安寧和幸福」。

1960年代中期,世界正是美蘇爭霸的「冷戰」時代,這就給了新加坡夾縫中求生存的國際政治空間,扼守在馬六甲海峽咽喉之處的新加坡為自己爭取來了戰略優勢。一方面,新加坡新加坡投靠美國,將其當成和平安全的依靠;另一方面,仿效以色列發展軍事力量的做法,投入大量資源建成了一支裝備精良的現代化部隊。

經濟上的機遇則來自於西方國家的產業升級換代。1966年後,西方主要國家進行了二戰後國家經濟結構的戰略調整,向發展中國家輸出了大量的出口勞動密集型工業,新加坡牢牢把握住這個機會,改變了原來以轉口貿易為主的經濟發展方式,倡導發展以勞動密集型為主的進口替代工業。這個套路是不是有點耳熟?「亞洲四小龍」都是這個戰略,而我們中國在改革開放初期也採用這個經濟模式,取代「四小龍」成為了第二波勞動密集型產業轉移目的地。

解決種族衝突問題則依賴於多元文化融合的國家認同政策。新加坡公民主要以4大族群來區分:華人占了人口的74.2%,馬來族占13.3%、印度裔占9.1%,歐亞裔/混血占3.4%,相應地,新加坡擁有4種官方語言,即英語,馬來語,華語和泰米爾語。新加坡居民的宗教信仰也多元化,是佛教、道教、基督教、伊斯蘭教、印度教、錫克教的大熔爐。因此,新加坡獨立之後面臨種族衝突的潛在危險。李光耀政府營建了不同種族、不同文化、不同階層協同發展的「新加坡模式」,是全球首個以國家白皮書形式提出社會核心價值觀的國家,以「一個種族、一個國家、一個新加坡」的國家認同為核心思想,以精英主義、儒家文化、實用主義、亞洲式民主等觀念塑造共同價值觀,並在學校教育中得以貫徹,培育出統一的「新加坡人」。這種做法避免了社會撕裂的悲劇。

當然,新加坡的發展成就根本上還是得益於強有力的威權主義政治體制。新加坡是一個實行議會共和制、多黨制的現代國家,人民行動黨長期執政,地位穩固。這種「一黨為主」的獨特政黨體制,為新加坡建立了一個威權主義的「強政府」,這個政黨具備強大政治權威和執行力,為新加坡打造出了一個高效廉潔的「好政府」。當然,對於新加坡而言,實行民主政治,推進國家治理走向政府-社會-市場各歸其位的「善治」結局是未來發展的大趨勢。

那就是說,新加坡,請放下你的鞭子!

參考文獻

【1】新加坡共同價值觀培育研究 馮博東北師範大學 2019-05-01 博士論文

【2】新加坡國家治理能力研究 吳文上海師範大學 2019-03-01 碩士論文

【3】二戰以來新加坡和韓國領導人政治身份的變遷 陳科技 2019-05-01 碩士論文

【4】新加坡國際生存空間研究 朱加虎 2015-06-01 碩士論文