有華人的地方就有武術,隨著華人移居他鄉,武術文化也流傳開來。沒有語言的隔閡,僅以身體作為溝通媒介,武術無疑是最容易傳播與被接受的中華文化之一。

新加坡一向是華人移居的其中一個熱門地點。1921年,在本地華商的積極推動下,建立了第一個新加坡精武體育會,中華武術開始在本地紮根。

二戰前至1950年間,在華人會館的帶領下,引入中華拳種及武獅技藝。進入1960年代,悠久的宗派武術開始傳入,如南少林、白鶴、洪拳、太極等極盛一時。

新加坡獨立初期,時任總理李光耀就鼓勵推廣武術。他於1966年在南洋少林國術總會八周年慶晚宴上說,新加坡大部分的移民來自溫帶的中國與印度,新加坡炎熱的天氣會影響移民原有的活力與表現。而將武術運動作為生活的一部分,有助於讓人民生氣蓬勃,維持國家活力。他希望「所有體育團體,不論是長拳也好,南拳也好,起來組織一個有系統的聯合團體,從而鼓勵所有類似的活動。」

另方面,本地武術的盛行跟港台的風潮不無關係,70年代的那一代人受金庸、古龍等的武俠著作的不少影響,加上動作電影的推波助瀾,武打偶像李小龍、李連杰、成龍等更是將年輕人對武術的熱愛推向新高點。不僅是中華武術,連帶日本空手道、韓國跆拳道也是風靡一時。

上世紀武術的蓬勃發展,為今日新加坡欣欣向榮的武術版圖奠定了基礎,至今全國200多個武術團體百花齊放。按各特色,可簡單地劃分成三個領域:傳統武術、競技武術、綜合武術。

傳統武術是由先輩留下,代代相傳的格鬥方式包括徒手和器械,至今已發展出不同的派別與風格,各有一套的技藝和理念。

競技武術則是作為競賽用途的武術套路,根據國際武術聯合會的規則編成,經過武術界前輩的努力逐漸完善。它自上世紀50年代開始流行,至今形成一個完整體系。

除了傳統的中華武術,多元文化的新加坡也匯聚了不少來自其他地區的拳種,包括泰拳、韓國跆拳道、巴西柔術、西洋拳擊等,形成百家爭鳴的現象。

本期專題走訪了武術界的新移民,分享他們對武術的熱愛與追求。他們也分別以教練與學員的視角,來闡述不同派別的武術意涵與發展。

綜合武術

集百家之長為己用

與傳統武術強調的文化傳承、競技武術的表演特性相比,綜合武術更強調個性化與差異化,或許這對年輕人來說更加討喜。

武術如水,可柔可剛

▲胡問遂

作為藝人與監製的胡問遂(永久居民,原籍上海),2001年因參加「才華橫溢出新秀」而被觀眾熟悉。近年,他在拍戲之餘也醉心武術。目前除了演戲之外,他還到岡州會館義務教詠春拳。

說到練武,胡問遂不算中途出家,八歲已在體育學校練武,後期雖然轉攻演藝專業,但一直斷斷續續地練,即便後來在新傳媒拍戲,餘暇也會到武打藝人翁清海主理的武館習武。

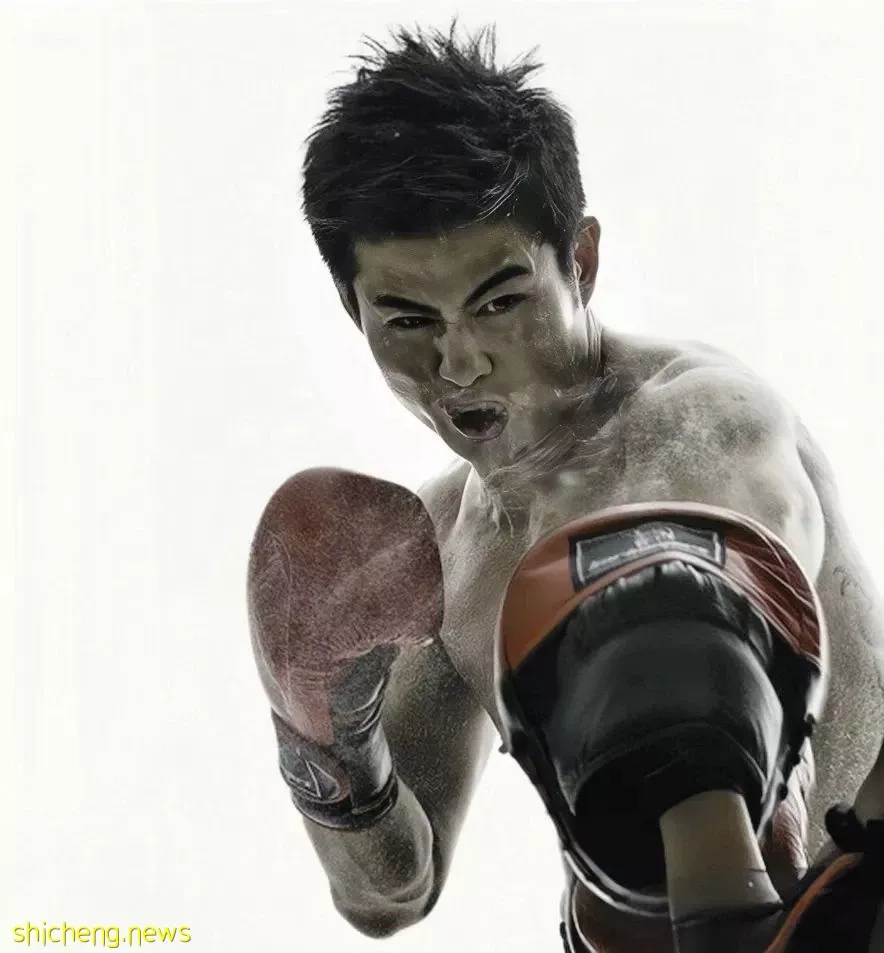

▲胡問遂喜歡拳擊中那種拳拳到肉的實戰感

胡問遂練的是競技套路,可他一直追求的是搏鬥性強的實戰拳術,「我不是好勇鬥狠,只是覺得武術本就是一種攻防技能,一旦面臨險境,須有用武之地,讓自己全身而退。」後來,在他的英語老師引薦下,跟一名紐西蘭薩摩亞人譚馬士學詠春拳,對方是葉問第三代傳人,理念與技巧非常接近現代的實戰。

2014年,他轉跟一名本地奧運選手 Syed Abdul Kadir 學拳擊。為了驗證自己的實力,他還參與了一些業餘賽事,很技巧地將詠春拳技巧融入拳擊中,結果在2016年贏得拳擊公開賽銀牌。「比賽是為了證明傳統拳術的實用價值,它不只是表演,還可以實戰,雖然我不能確切地說是用詠春打贏了這場比賽,可我是在不犯規的情況下,用了傳統武術的技巧。」

胡問遂也學柔術,受訪時剛獲得白帶二段。他表示,沒有偏愛哪一個拳種,而是汲取不同拳術的優勢相輔相成。他更以李小龍那套「武術與水」的哲學來闡明他的觀點:

「武術是水,你倒進一個碗,它就是碗,倒進茶壺,它就是茶壺。水,可以柔和,緩緩流動;也可以剛猛,拔山倒樹。」

融合武術,促進傳播

▲武姍

瑜伽教練武姍(永久居民,原籍河南)小時候也常夢想當個女俠,在求學時就利用假期之便到武館學拳,上大學時還特別專修武術文化,持有民族傳統體育武術文化碩士學位。

畢業後,她並沒有純粹地往武術發展,而是移居獅城成為瑜伽師,她認為道理是一通百通,她將過去所學的武術知識融入到她的瑜伽教學中。

「太極和瑜伽同屬東方文化貢獻給世界的瑰寶,都是關於身心靈修煉的產物。我深愛太極,也熱愛著瑜伽,如果能把它們整合成另一種特色練習,讓這兩種文化多一種表達方式,促進太極和瑜伽的傳播以及帶給人們身心愉悅的練習享受,為什麼不呢?」

不過她也同意,兩者仍有差異之處,每當要融合兩種文化的時候,思想難免會受到衝擊,但也同時給予她更多的靈感。

▲武姍練習起來如行雲流水連綿不斷

「傳統瑜伽的練習是在每一個體式中停留幾個呼吸,而太極的表現卻是節節貫穿,連綿不斷。當我將太極元素融入瑜伽練習中,可以帶給大家在這行雲流水中感受內外合一的流動,以意領氣,以氣運身,充滿神韻的美感。」

武姍還指出,文化是多元、豐富和包容的。「我尊重傳統,重視傳承,保留本質,更新疊代,這是另一種形式的演繹,讓我們看到文化傳播的創新和無限可能,和而不同,但大道歸一。」

磨練品性,自我提升

▲文齊春

學習綜合拳的文齊春(永久居民,原籍貴州)也對李小龍的武術理念推崇備至。

「我佩服他敢於突破、敢於創新,李小龍弘揚的截拳道,就是集各門各派之長自由靈活運用,而不為任何規則所限。我也秉承了這種理念,集合百家,將一切手段化為己用。我認為,後輩應該要有那種敢於質問前人的勇氣與行動,引進新的東西,武術才能真正有突破。」

在大學主修外語,身為同步口譯員兼英語老師的文齊春,同時也具備中華傳統武術背景和跆拳道黑帶資格。他有一次與13歲小姑娘過招時,頃刻間就被對方以巴西柔術給制服,讓他意識到「山外有山、人外有人」,為讓自己的武術提升到另一境界,他將自己的領域擴展到其他拳種,包括拳擊、泰拳與巴西柔術。

▲文齊春與他的巴西柔術教練合照

「跆拳道、泰拳都是攻擊性較強的,而巴西柔術則著重在防禦方面,將它們融會貫通則能守能攻,揮灑自如。」

此外,文齊春也希望藉由巴西柔術磨練脾性,他自認性格較剛烈浮躁,需要一個平衡。「練武,讓我懂廉恥,知謙卑,並知道尊重師長同門。」

文齊春將練武視為一種身心靈修煉,不是為了跟別人格鬥對抗,必要時,還要為社會獻出力量,好比童年夢想中伸張正義的英雄一樣。

武術冠軍

練武者,不一定是壯漢

練武者就一定是身材魁梧,年輕力壯嗎?一頭鶴髮的退休老人、身型超重的中年人,還有尚在發育的形銷骨立少年,會一改你對冠軍的刻板印象。

秘技拳法能致命

▲謝家寶以80高齡贏得

國際武德杯的資深組金牌獎

謝家寶(新公民,原籍廣東)在同門師兄的鼓勵下,於2020年參加「第七屆國際武德杯傳統武術精英賽」,原本他也只是抱著與人切磋之心,結果卻憑著一套傳統的「七星羅漢拳」贏得資深組金牌獎,成為他80大壽的賀禮。

所謂「台上一分鐘,台下十年功」,謝家寶的致勝秘訣不在今朝,而在昨日。

退休前,謝家寶與友人合作經營高檔女裝業務,學武只為強身健體,改善長久以來的鼻敏感症。1968年被香港白鶴派第三代拳師倪沃棠收為入室弟子,並接受摩頂受戒,成為白鶴派祖師傳派的第四代傳人,並傳以高級拳技正反十套手。已故香港藝人關德興是他的師伯公。那時候,他才20齣頭。半世紀以來,他一直勤練不輟,每天練剛拳、內功柔拳綿里針一小時,是他給自己定下的功課。

「當師傅倪沃棠移居美國後,我特地飛去繼續跟他學習,並獲師門傳授一般不外傳也不對外演練的搏擊拳術,因為實戰起來,是足以致命的。」

說到興起,謝家寶當場表演了多套拳術,除了獲獎的七星羅漢拳,還包括長拳、短打等。看80歲的謝家寶演練起來,還是能感到它的威!狠!准!

延伸武術的表演平台

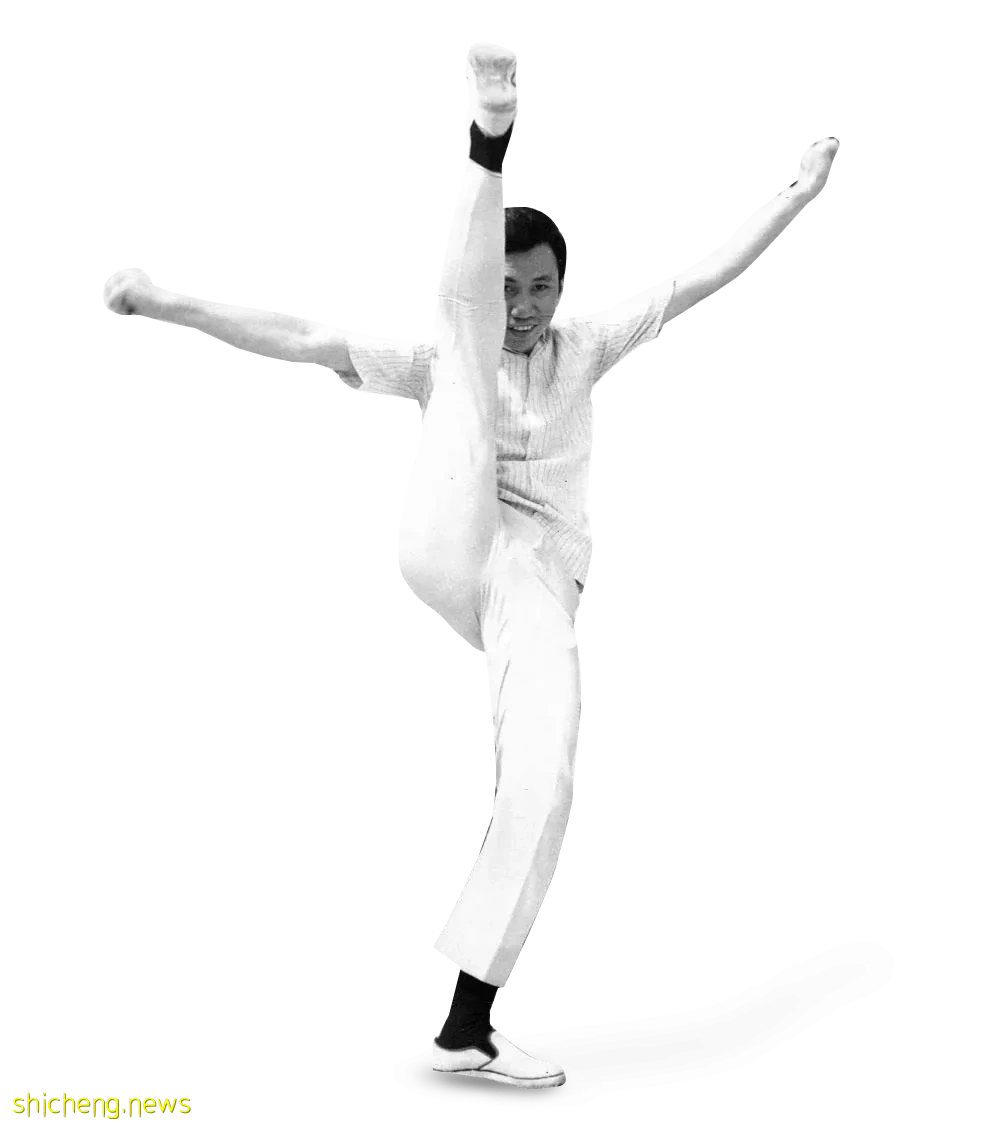

▲天罡腳

謝家寶另一感到自豪的,就是白鶴派同門都引以為榮的天罡腳。

半世紀前接受香港《當代武壇》訪問時,謝家寶受邀演繹這門絕技,被贊為火候相當。謝家寶表示,那是經過一年苦練腿功的成果,隨著年歲增長,現在表現已不復當年。

近20年來,謝家寶已將專注力放在歌唱上,他於2001年與前藝人陳濛成立「陳濛美聲樂團」,擔任主席,至今主辦了約40場演唱與交流會,同時身為新加坡務本白鶴永久會務及武術顧問的他,仍然積極地為武術擴展表演平台。

▲謝家寶演唱「小李飛刀」所展示的劍舞

「這些年我把武術融匯至歌曲演唱,配上西藏白鶴派的拳套,例如大合唱《鴻雁》配綿里針、《小李飛刀》配舞劍等,目的是讓武術面向不同的受眾群,激發他們對武術的興趣。」

謝家寶也在剛過的春節,在社交媒體上直播他結合七星羅漢拳與他作詞的歌曲《龍的兒女龍骨情》。

體型瘦小,挑戰自我

▲趙佳昕

趙佳昕於2012年隨父母移居新加坡,那一年他才四歲,初來乍到的他對於這裡的一切,感到振奮與新鮮,他曾將自己在新加坡的生活場景呈現在畫紙上,創作了近300幅作品。

他幼時學過跆拳道,並獲得該年齡段的黑帶,只不過擱下了一段時日,並沒繼續練習。後來在母親的引導下,拜鳳陽國術研究社會長郭良鑫為師,學拳法和器械。他說,學習傳統武術,是為了加深自己對中華文化的了解,另外練拳也讓他特別有安全感,不怕萬一被霸凌。

武術師傅為了激發他的好奇與挑戰心,經常安排他與母親對練,希望他對傳統武術的興趣能夠持續。課餘時,趙佳昕不是畫畫,就是習武,日子忙碌而充實。