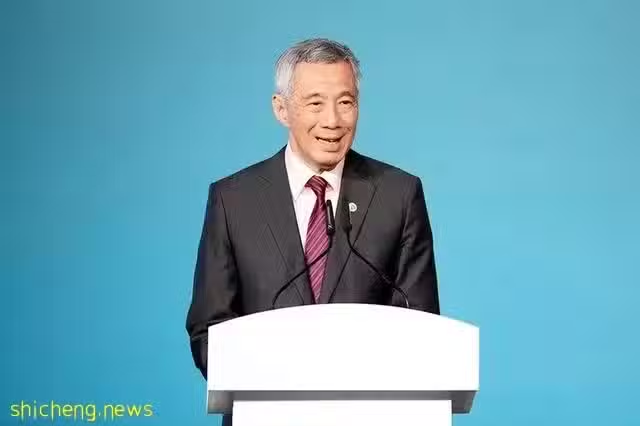

華裔李光耀父子:為何總在關鍵時候站出來點評,有何用意?

對於新加坡來說,李光耀和李顯龍是一對政界不可忽視的父子,在新加坡的發展歷程中二者有著不低的功績地位。

然而,這父子二人都有一個習慣,那就是喜歡在中美關係處於關鍵的時期站出來點評一二,有何用意?

點評中美對抗

在2017年之後,中美關係就已經發生了實質性的變化。

特別是隨著特朗普上任,「美國優先」等民粹主義和民族主義思潮主導著美國的國家戰略。

美國「臆想」到中國的崛起嚴重威脅了美國的全球霸權地位,由此將中國視為「戰略競爭者」,並借貿易逆差為由挑起對華貿易衝突,導致雙邊關係急轉直下。

與「尼克森轉折」方向相反的「特朗普轉折」,不僅對中美雙方經濟產生巨大的負面衝擊,也對全球產業鏈供應鏈的安全穩定產生嚴峻挑戰。

然而,中美之間的對抗也對東南亞國家產生了很大的影響。

從大航海時代以來,東南亞地區就是世界上大國的必爭之地。

在二十世紀,美國和蘇聯的冷戰結束,給了東南亞地區一陣喘息的機會,也進入了難得的長期和平穩定的階段。

但是,隨著美國主導的全球化與中國經濟的飛速發展,在亞洲金融危機之後的中美關係,在東南亞地區也有著不同的呈現。

主要呈現為大國之間的包容性競爭,此時的中美之間雖然存在著矛盾,但是並未演變成為非此即彼的激烈對抗。

以新加坡為主的東南亞國家此時在政治、經濟、外交策略上都具有著較大的自主空間。

並且普遍上是傾向於接納美國的軍事庇護,並且也樂於深化與中國的貿易往來。

以此為前提條件,再來解讀2020年以來新加坡總理李顯龍對中美對抗所做的點評,就不難理解他有何用意了。

首先是處於中美關係夾縫中的新加坡經濟長期受累,為了新加坡經濟不再動盪,李顯龍不得不站出來對中美關係大發議論。

李顯龍在2020年就中美對抗事件發表的一篇長文上說,如果事情發展到中國或者美國的其中任何一方逼迫亞洲的各個國家在其中站隊的話,亞洲的發展將因為中國和美國關係的持續對抗受到更大的威脅。

這番話實際上就是為了新加坡的經濟在考慮,李顯龍的言下之意便是中美對抗不利於作為亞洲國家的新加坡的發展。

這樣的言論他的父親李光耀也曾發表過。

在1994年李光耀對中美關係發表了一番看法,他認為,美國對中國的持續制裁會損害亞洲的穩定。

特朗普上台之後,美國就將中國視為最為主要的戰略競爭對手。

在方方面面都對中國進行了極其殘酷的打壓和遏制。

而美國挑起的這樣的惡性的對抗,對於全球來說都是一場災難,更何況是亞太地區。

在2019年的8月18日新加坡的國慶群眾大會演講時,李顯龍說,如果美國和中國無法再建立互信,那麼世界將會繼續分化。

在這種情況之下,新加坡的經濟增長也會受到拖累,前景將變得更加暗淡。

2019年時,因為受到特朗普政府所推行的所謂的「脫鉤論」,中美貿易的摩擦持續升級,進入到異常尖銳的衝突階段。

而這也造成加劇了全球貿易和商業活動的加快萎縮,對於新加坡的產業鏈和供應鏈來說有著巨大的影響。

完全讓新加坡這一個外向型的經濟體遭遇了經濟的「寒冬」階段。

在2019年,新加坡全年的經濟增長率僅僅只有百分之零點七,這是一個令人痛心的數據,創下了新加坡經濟發展的十年最低水平。

所以,如此動盪的中美關係對於新加坡來說絕對不是什麼好消息,他勢必會不停地出面,對中美關係大發議論。

在2020年的七月,美國智庫大會大西洋理事會座談會在線上召開。

當時的李顯龍強調,他希望美國的下一任總統能夠願意對外建立穩定的關係,尤其是與中國,應當建立穩定的關係。

此外,他還對美國呼籲,希望美國考慮重新加入《跨太平洋夥伴關係協定》,當時李顯龍也是直白地指出了,中美關係是否能夠穩定地發展,這關係著亞洲地區能夠長期穩定地繁榮發展下去。

中國和美國作為全球的兩個最大的經濟體,對於新加坡經濟的發展具有著舉足輕重的影響。

在2020年,儘管全球需求受到新冠肺炎疫情的影響深重,但是中美兩國依然是成為了新加坡非石油產品出口的前兩大市場。

根據新加坡相關方面在2021年初發布的報告,2020年時,新加坡出口到美國的非石油產品強勁增長了百分之三十八,總額達到了二百九十九億新元。

美國成為了新加坡最大的非石油產品出口市場。

而在這一時期,新加坡出口到中國的非石油產品總額達到了二百六十四億新元。

而且隨著經濟復甦的逐步推進,中國也即將超越美國而重新成為新加坡非石油產品出口得到最大市場。

並且,2021年,新加坡貿易和工業部公布一組數據。

在2020年,新加坡經濟下滑了近六個百分點,幾乎是新加坡從獨立以來經濟表現的最差的一年,經濟增長跌入低谷。

所以,為了應對這樣因為疫情強勢向經濟襲來的風暴。

新加坡政府制定了總額高達六百七十多個億美元的刺激計劃。

甚至為此還動用了新加坡的部分外匯的儲備。

此外他們還對經濟的增長作出了戰略性的預估。

為了能夠完成預估的這些目標,新加坡必須加強與美國和中國雙方的經濟合作。

在2020年,中國是唯一一個在疫情當中經濟還保持正增長的經濟體,這對2021年全球的經濟能否復甦起著非常重要的作用。

新加坡當然也想分一杯羹。

所以李顯龍之所以對中美關係穩定的多次強調,最主要的就是考慮能夠給新加坡經濟的恢復發展創造一個穩定的環境。

新加坡巡迴大使曾經說過,新加坡現在已經感受到了從前從未有過的極大的壓力,這都來源於中國和美國競爭的持續升級。

但是她對於中國和美國的對抗也表示,新加坡還沒有到要選邊的境地,美國和中國都是新加坡經濟發展的重要夥伴。

所以,新加坡的外交政策也不會因為中國和美國的競爭升級而做出調整,而是繼續在其中尋求平衡點。

2020年12月,新加坡與中國在「新中雙邊合作聯合委員會」第十六次會議中簽署了包括公共衛生合作、重振兩國經濟等多項協議後,又與美國簽署貿易與投資諒解備忘錄,繼續在中美之間尋求平衡。

親美與政治形象的塑造

此外,沒有了馬六甲海峽,新加坡的轉口貿易、金融服務、船舶製造等行業都將黯然失色。

馬六甲海峽幾乎是新加坡的全部。

新加坡希望馬六甲海峽將永遠成為東北亞的生命動脈。

但是對新加坡來說是幸運的馬六甲海峽,對於中國來說卻是一個「軟肋」。

因為中國百分之八十的海上石油運輸線都集中在馬六甲海峽地區,這是一種極其被動的情況,稍有不慎就會陷入難以想像的危機。

經過幾十年來的改革開放與持續發展。

中國最清楚的一件事就是,國家的命運不能交由別人手中,必須自己來掌握。

只要國際社會上出現什麼意外,涉及到馬六甲海峽,馬六甲海峽能夠在其中發揮作用的,美國此時封鎖馬六甲海峽便可以將一切危機的解決方法控制在自己的手中。

作為一個城市型國家,僅7萬的軍隊,卻坐擁全球地理位置最好的港口,猶如「一個3歲的小朋友在大馬路上守護著一個價值連城的寶盒」,而且新加坡周邊強敵環視,所以它選擇和美國合作。

由此可知,新加坡的親美是長期以來的選擇。

從李顯龍的長文中也可以看出他的「親美」傾向。

李顯龍提到,中國在改革開放之後發生了翻天覆地的變化,覺得自己的國力和世界影響力都日益強盛。

所以不再沿用鄧小平當時的韜光養晦思想,而是對軍事力量進行大刀闊斧的建設。

還說中國在鍛鍊一支世界級的戰鬥力量,持續推進陸軍和海軍的現代化,希望在各種方面擁有更強勢的話語權。

這其實就是在隱隱地暗示說中國的發展已經變得不低調,對控制世界權力虎視眈眈,實力快追上美國了。

其實背後隱含的就是「中國威脅論」,覺得中國發展太快。

雖然在這篇文章當中李顯龍沒有直接地對美國誇耀,但是透露出的這種中國威脅論的傾向,無疑是無形之中在向美國示好。