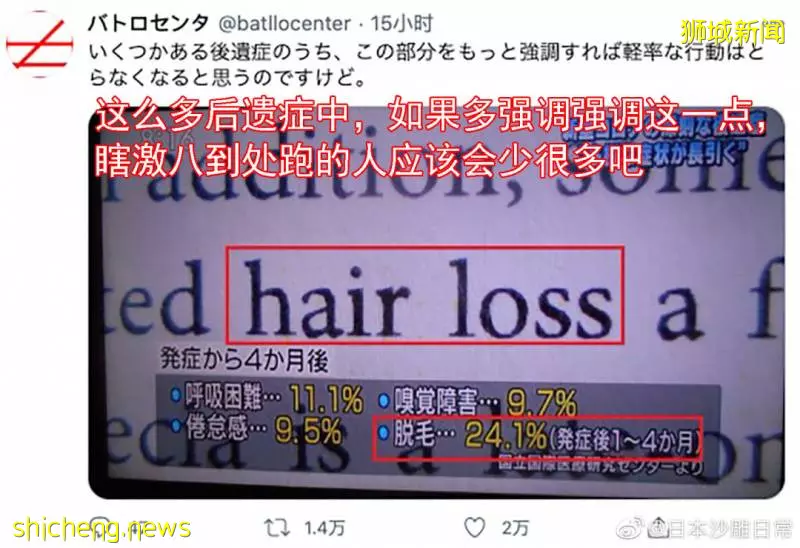

這些後遺症中以疲憊感占26.2%為最大宗,其次則為注意力不集中占24.6%。其他後遺症還有心理、精神上後遺症,以及嗅覺、味覺喪失等。

據日本時事通信社11月11日報道,日本和歌山縣公布了一項有關新冠患者後遺症的調查結果。

工作人員給出院兩周以上的新冠治癒患者發問卷、或直接聽取症狀,其中163人回應,有75人表示出現後遺症,占46%。

也就是說,約半數的人表示,出院之後出現了不同的後遺症。

具體症狀包括嗅覺障礙、身體倦怠、味覺障礙、呼吸困難。除了上述症狀,還有人表示出現了健忘和脫髮。

對於「新冠後遺症」,BBC也有報道。

根據BBC記者看到的研究資料,大約每20名新冠患者中就有1人病程長達至少8個星期。

所以在那些已經康復的人當中,有些出院了,但後遺症依然存在,幾個月後,還是無法像感染之前那樣正常生活。

BBC在報道中說,醫學界目前把這種現象稱為「新冠長期症狀」(long covid)。

上述研究和報道樣本不同,數據不同,側重的角度也不同。

但有一點,不管它們強調的是什麼,新冠對人的影響毋庸置疑是會長期存在的。

03. 新冠留給患者的後遺症

6月,一項由蘇格蘭學者領導的研究報告指出,因新冠病毒對各種器官的攻擊,預計新冠重症患者在治癒後,將平均失去12—14年壽命。

這一研究遭到了許多科研人員的質疑,但也側面表明了:

「新冠後遺症」的嚴重性,可能遠超人們的想像。

COVID-19被稱為新冠肺炎,新冠病毒首先引起的就是對肺部的損害。

3月中旬,香港瑪嘉烈醫院傳染中心對首批10名出院病人進行了跟蹤,其中3名治癒者步行加速時會氣促,不能像平常一樣運動,甚至不能像以往一樣工作。

同一時間,首例新冠肺炎屍檢報告發布。

逝者遺體解剖教授劉良表示:

正常的肺含氣,握上去感覺像海綿,但感染新冠病毒的肺一摸就感覺它已經變了,肺裡面被別的東西取代了。

7月18日,法國國家醫學科學院發表了一份有關新冠後遺症的分析報告和建議。法國醫科院成員Patrick Berche教授表示,就算是輕症患者,也會有肺纖維化的後遺症。

肺纖維化會導致呼吸功能衰退,增加呼吸道感染的風險,這簡直就是個定時炸彈。肺纖維化的患者很容易呼吸衰竭而死,這種死因,本質上和淹死是一個道理。

而目前對於肺纖維化沒有特效藥,病情是不可逆轉的。 北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強曾指出:

肺部嚴重感染會發展為肺纖維化,一部分重症患者治癒後會出現肺纖維,影響日常生活,發展到晚期只能肺移植。

此外,新冠病毒對心臟、肝臟、腎臟等器官可能都會有不同程度的損害。

加拿大卑詩大學醫藥學教授James Russell博士和幾名研究人員發現,在一項以8000名新冠肺炎患者為樣本的調查中,發現過半重症患者出現了心臟損傷,甚至引發死亡。

一位來自倫敦東部的48歲患者透露,新冠肺炎給她留下了嚴重的心臟損傷:

「治癒後的九周里我一直感覺很冷,後來醫生告訴我,我患上了充血性心肌病(心臟功能減弱、心腔擴大、心臟不能充分泵血),可能一輩子都這樣了。大部分人會慢慢好轉,但有些人可能要安裝起搏器,甚至需要心臟移植。」

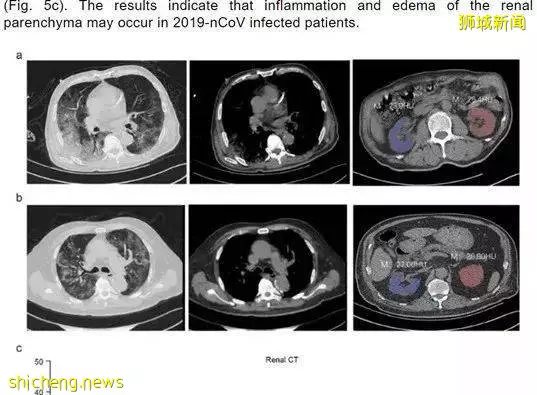

早在4月,就有研究指出,新冠患者普遍存在腎臟損害的情況。

一篇題為Caution on Kidney Dysfunctions of 2019-nCoV Patients的論文在研究了59名來自武漢、黃石和重慶的59例感染患者病例後,發現63%的患者表現出腎功能不全的症狀,CT掃描顯示100%的患者腎臟影像學異常。

與此同時,英國和加拿大也發現,接受重症監護的新冠患者中,有8%-12%出現了肝或腎衰竭,需要靠長年透析治療才能生存。

中國醫學科學院基礎醫學研究所副所長黃波表示,感染者的肝腎受損可能是由於肺部功能障礙導致:

「呼吸功能出現障礙時,氧氣交換受阻,其它臟器會處於乏氧狀態,而對氧特別敏感的腎臟往往會發生嚴重的功能性損傷。」

除了對人體其他器官產生影響,新冠病毒還會對人的感官造成影響。

關於英國首相認為新冠會導致視力下降一事,BBC新聞稱,理論上新冠病毒的確可能會影響視力。

患者在感染期間可能會誘發病毒性結膜炎等眼部疾病,而如果瞳孔和虹膜的前部也受到影響,則會導致視力模糊等症狀。

不僅英國首相經歷了視力受損,類似的案例也曾在之前數個醫學雜誌也報道過。

3月底發表在《美國醫學會眼科雜誌》(JAMA Ophthalmology)上的一項研究發現:

在湖北省宜昌市中心人民醫院就診的38名連續感染COVID-19的患者中,有31.6%的患者出現了與結膜炎一致的症狀,而眼部異常在病情較重的患者中較為常見。

除了對視力的影響,6月16日發表在美國《耳鼻咽喉頭頸外科雜誌》上的一項研究表明:嗅覺和味覺發生改變這一症狀,在新冠肺炎患者中比例高達41%。

還有很多已經康復的新冠患者出現了嚴重的中樞神經後遺症。

新冠病毒對大腦和中樞神經的影響是最撲朔迷離的,還有很多謎底待揭開;至於新冠是否會影響男性生育能力,由於暫時沒有足夠的理論和調查數據支撐,在此也不做展開說明。

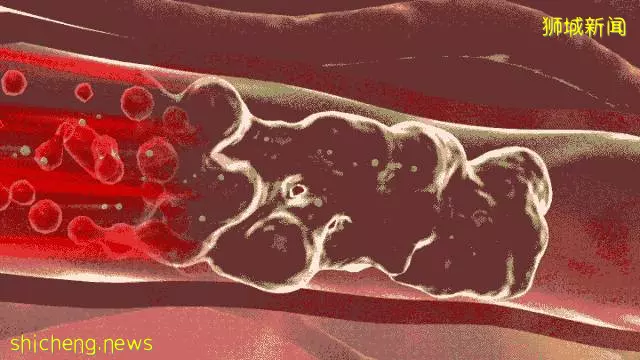

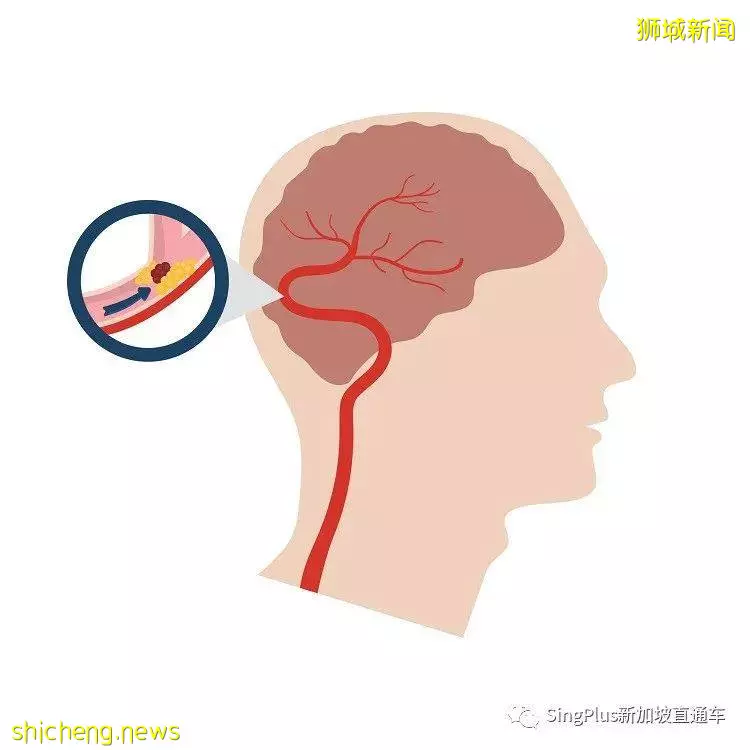

值得一說的,是新冠病毒可能會造成的血栓和中風的情況。

這也就是文章開頭提到的新加坡兩名新冠康復客工突然中風癱瘓的原因所在。

隨著對新冠的了解加深,學術界目前已經傾向於認為,COVID-19 不僅僅是病毒感染,也不僅僅是肺炎,它至少可能也包括血管方面的疾病,涉及凝血功能紊亂的問題。

據《每日郵報》報道,倫敦帝國理工學院的傳染病專家Graham Cooke教授對死於新冠的病人的驗屍報告進行了分析。

結果「非常清楚」地顯示,所有新冠患者的體內都有某種形式的血栓形成:

「我們做了大量的屍檢,非常清楚地顯示,我們觀察的每個病人都有血栓形成的跡象。」

不只是Cooke教授一方,倫敦國王學院的Roopen Arya教授今年5月也曾做出檢驗,發現醫院裡有30%的冠狀病毒患者,體內存在血栓。

「我認為血栓形成是一個主要問題,這一點已經很明顯了,」

4月10日發表在《血栓形成研究》雜誌上的一篇論文顯示:一家荷蘭重症監護病房的184例COVID-19患者中,38%的患者出現血栓形成。一旦血栓脫落進入腦血管,就會導致中風。

紐約西奈山衛生系統神經外科醫生Thomas Oxley和他的同事也警告稱:新冠病毒會導致一些無症狀或症狀較輕的新冠年輕患者中風。

這也就解釋了為什麼英國高達62%的新冠患者在住院期間發生了中風;同樣也解釋了為什麼文章開頭的兩位無症狀感染新冠後痊癒的新加坡客工會突然癱瘓在床。

其實,這不是新冠病毒引起的血栓第一次在新加坡「作祟」了。

早在5月,新加坡就出現了全球首起新冠患者主動脈出現血栓的病例。

這位患者是一位39歲送貨司機,來自孟加拉。今年5月份確診新冠。入院三天後,他的右腳感到疼痛,腳趾頭開始發黑。經檢查後,醫生髮現他的胸腹主動脈出現血栓,部分轉移到右腳、脾臟和腎臟。

陳篤生醫院立即為他安排手術,清除腿部血栓,並在主動脈安裝覆膜支架,3個月後這位患者康復。

眾所周知,新加坡客工基數龐大,且多為青壯或是中年勞力。

此次疫情中,截至11月24日中午十二點,新加坡客工宿舍確診人數為54502名。

6月8日,新加坡新冠工作小組就表示,新加坡至少一半新增病例為無症狀感染者。幾乎每出現一例有症狀病例,都至少伴隨著一例無症狀病例。

按照這個比例推算,新加坡至少有27000名以上的無症狀感染者,都是跟這兩位中風客工有類似的情況。

他們之後是否也會受到「新冠後遺症」的影響?這個隱患又該如何去解決?

還沒完呢,有專家預測,以上種種「新冠後遺症」還不是全部,在未來1-3年或許有更多的症狀會顯現。

而且,這還只是這些康復的新冠患者在身體上可能會受到的折磨,還沒有算上疫情為他們帶來的心理創傷。

總的來說,我們和新冠的對抗,還遠遠沒有結束。

如今,新冠累計死亡人數已經超過154萬,全球確診人數超過6760萬,而它最終會讓人類走向何方,我們還不得而知。