「南洋」二字,在新加坡、馬來西亞一帶,既代表著歷史,也具有現實意義,同時,還寄託著人們深厚的情感。

大約一百年前,在上世紀上半葉到五十年代,南洋女子中學、南洋華僑中學、南洋大學等華校學府先後成立;在新聞界,出現了《南洋商報》《星洲日報》;在文學上,二三十年代期間本地意識萌芽與興起,逐漸形成了「南洋文學」;在學術上,則出現了南洋學會。

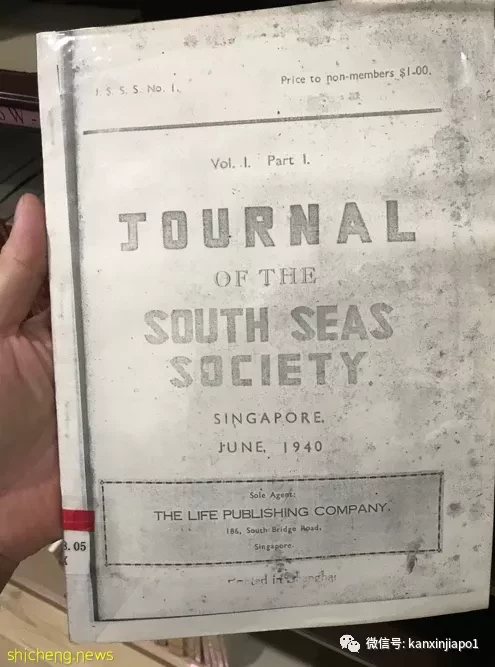

南洋學會創立於1940年,在此之前,在本地從事東南亞研究的學術團體只有英國人組織的「英國皇家亞洲學會馬來亞分會」,大部分會員是殖民地官員,一些是學者,但華人很少,包括馬六甲的葉華芬和陳育崧。

南洋研究三傑

考慮到「南洋華人如此眾多,卻沒有一個研究南洋問題的學術團體,不能適應形勢發展的需要」,於是,一批南下文人、學者包括姚楠、許雲樵、張禮千、郁達夫、關楚璞、檳城的劉士木、上海的李長傅等人,於1940年3月17日成立新加坡中國南洋學會。除了劉士木和李長傅,其他五人皆任職或曾任職於《星洲日報》,可見報社與學術界之關係十分密切。

在南洋學會創始理事七人當中,姚楠、許雲樵、張禮千人稱為「南洋研究三傑」。

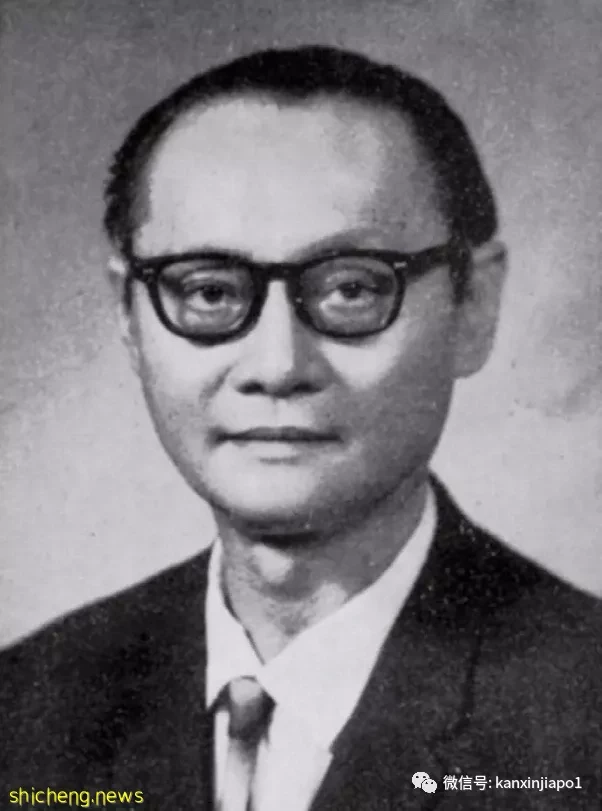

三人當中,最負盛名的是許雲樵,被譽為「一代學人,東南亞研究泰斗」。曾任南洋大學史地系副教授、《南洋學報》《南洋雜誌》《東南亞研究》《馬來亞少年》主編、英國皇家亞洲學會馬來西亞分會副會長及中國分會副會長。許雲樵對東南亞研究的推動和鼓勵,可以用九個字來概括:勤著述、出期刊、辦學會。

許雲樵26歲從中國南來,在馬、新、泰一帶活躍,直至76歲辭世,整整五十年的學術生涯,全副精力從事東南亞史及華僑華人史的研究、編纂、輯注、譯校、整理、修訂、教學等工作,碩果纍纍,著作遠遠超越等身。他也廣泛涉及詩詞創作、兒童文學創作、音韻語言研究、民間信仰研究、掌故史話等等,在國際及亞洲學界享有很高的聲譽與地位。

早年輟學 自學成才

許雲樵(1905—1981),本名鈺,號夢飛,別號希夷室主;祖籍無錫梁溪,生長於姑蘇。他父親是書生,曾經營古董。許雲樵12歲喪母,14歲喪父,父親遺產為長兄把持,許雲樵由外祖母撫養;母親在世時體弱,許雲樵先天不足,後天失調,較為瘦弱。

他曾在東吳大學、師範大學、中國公學大學部年書,後因經濟不繼,於是輟學,但已掌握老師胡適之校長的治學方法,矢志專治南洋研究。1926年,年僅21歲,即出版首部南洋研究專著《暹羅王鄭昭傳》。

1931年,許雲樵從上海南下。當時,上海商務印書館交際主任黃警頑寫了介紹信,讓他到了新加坡去見分館經理包善賢、星洲日報總編輯傅無悶、南洋女中校長劉韻仙等,但,許雲樵回憶,「接待我的朋友將三封信都扣留起來,不帶我去……直到如今,我還覺得抱憾」。

剛南來時,家人與朋友要他開古玩店,也有人建議他開鋼琴行,但他沒有興趣。之後,許雲樵到柔佛新山的寬柔中學擔任教務主任,一年後,轉到新加坡靜芳女子師範學校執教。

(許雲樵)

應《星洲日報》之聘

1933年冬,應朋友吳學濂之邀請,許雲樵前往泰國北大年中華學校主持校務,教學之餘研究北大年史。之後,他與同事劉景香結婚,劉氏生長於泰國,通曉泰文。

1936年,許雲樵在上海印書館出版的《教育雜誌》地二十六卷髮表《暹羅教育與暹羅華僑學校》。

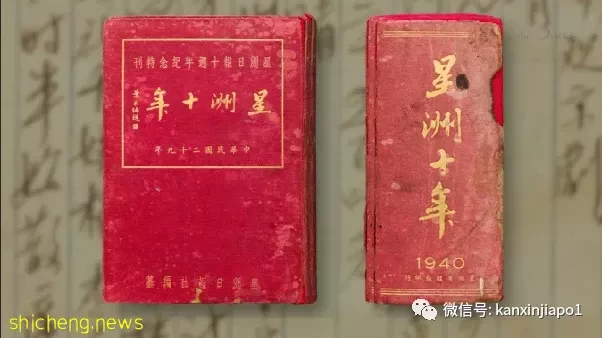

1939年,星洲日報為了紀念創刊十周年,決定出版《星洲十年》一書,介紹新加坡和馬來亞十年來各方面的發展。上百萬字的年鑑性書籍,必須在一年內完成。

當時,由姚楠負責《星洲十年》編委會工作,編委包括總編輯關楚璞、郁達夫、鍾介民、李葆貞、徐君濂。應《星洲日報》之聘,許雲樵再度南下新加坡,參加編纂工作,與張禮千一起,擔任編纂處的專職編輯。

1940年,《星洲十年》順利出版。此後,《星洲日報》仍保留專門編輯有關南洋研究的副刊,雙日刊,輪流出版,由張禮千主持《南洋經濟》,而許雲樵則主持《南洋史地》。

南洋學會的成立

1940年6月1日,《南洋經濟》和《南洋史地》合併為《南洋文化》,由姚楠、許雲樵、張禮千負責,創刊號就刊登了許雲樵的《大泥考》,也就是北大年史地考證論文。

除了《南洋文化》副刊,當時原本還準備出版一系列《南洋叢書》;但是,後來得不到報館的支持,《南洋文化》出版部在幾個月後就解散了。

失去了《南洋文化》陣地之後,姚楠、許雲樵、張禮千、郁達夫、關楚璞等人成立了新加坡中國南洋學會。第一屆理事會由姚楠擔任常務理事(後改為會長),許雲樵擔任《南洋學報》主編。許雲樵除了組稿撰寫,印刷出版,還要籌集出版經費。

(南洋學會的《南洋學報》創刊號)

1941年,星洲日報社出現人事變動,姚楠、許雲樵、張禮千離開,許雲樵轉任中正中學高中部教師。

太平洋戰爭爆發不久,重慶政府籌設南洋研究所,張禮千和姚楠先後回去參加南洋研究所工作,許雲樵由於子女多,於是留在新加坡。

文件和藏書躲過日軍的搜查

1942年,日軍占領新馬。許雲樵冒生命危險,把南洋學會的文件、學報、圖書秘藏在住家的天花板夾層當中,瞞過了搜查。

1945年,日軍投降,新加坡光復。許雲樵與朋友創立華僑出版社,編印《華僑生活》《華僑經濟》等周刊,以及《馬來亞人民抗日軍》《中國之命運》等單行本。

1946年,受南洋編譯所之聘,許雲樵主編《南洋雜誌》《馬來亞少年》。其中,《馬來亞少年》是四十年代風行一時的少年課外輔助讀物。後來,許雲樵主持輯注及出版《南洋珍本文獻》,首集包括[清]李鍾鈺著《新加坡風土記》等等。

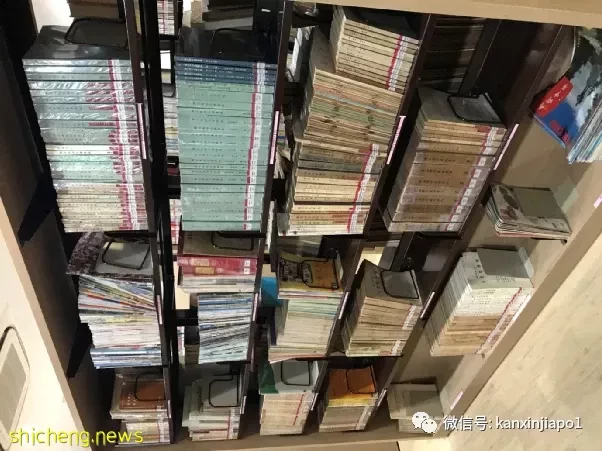

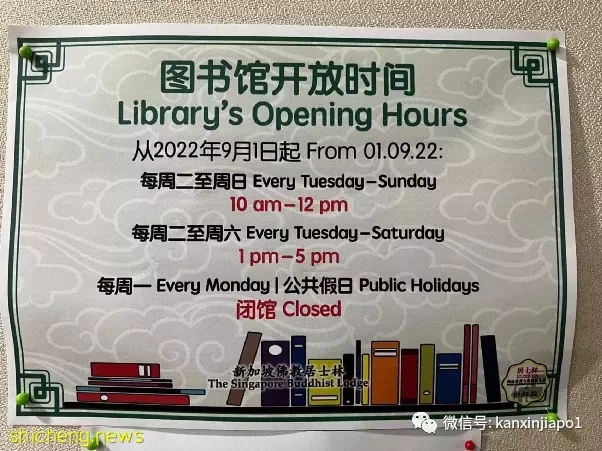

(設於新加坡佛教居士林圖書館的「南洋學會書庫」)

有貝之財,只能滿足眼前無貝之才,反能造福千年

1949年,許雲樵與友人合資成立新加坡印花鐵廠,生意失敗,感到灰心;姚楠鼓勵他說:「有貝之財,只能滿足眼前;無貝之才,反能造福千年」,許雲樵大為感動,引為知己之談。

1957年,應南洋大學之聘,許雲樵擔任史地系副教授兼南洋研究室主任。1958年,許雲樵辭去南洋學會理事和《南洋學報》主編職務,至此,一共主編了十三卷二十六冊。

著名東南亞學者廖建裕教授這麼評價《南洋學報》:「這是當時頭一部在本地出版的,以中文為主的,有關南洋研究的學術刊物」。

新加坡國立大學歷史系教授、華裔館第三任館長吳振強則評價:「在《南洋學報》出版的首二十年間,由本地人以華文為主要寫作媒介的南洋研究源流在學術上所作的努力,引起了國際學術界的重視。這個源流的發展,許雲樵作出了最大的貢獻。」

1961年,許雲樵收藏了數十年的各國珍貴郵票一十三本失竊,偵知為同事兒子所竊取。幾次交涉,對方矢口否認,許雲樵報警,對方向校方報告許雲樵興風作浪。

1963年,許雲樵離開南洋大學。之後,他在麥波申路167號三樓創立「東南亞研究所」。

1963、64年,許雲樵受聘於美華樹膠有限公司,為研究室主任。1964年,義安學院(今天的義安理工學院的前身)成立,他受聘為校長室秘書兼史地教授,並負責四期校刊的編輯。

許雲樵之博學,世所周知。廖建裕說:許雲樵沒修完大學課程,是自學成功的舊式學者,研究範圍既廣又雜,早期作品多數是有關歷史地理的考據文章,也有不少有關南洋古代史的譯作。

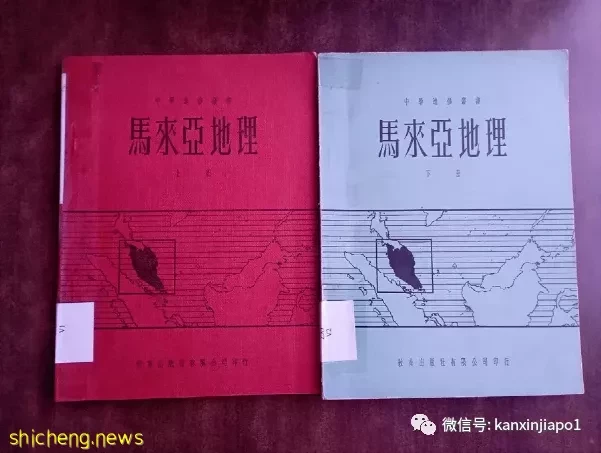

許雲樵個人著述有四十餘種單行本,分為著作、編纂、校注、翻譯。他五六十年代作品很多,涉及的範圍很廣,包括圖書目錄、地理和歷史課本、醫藥知識、東南亞經濟、東南亞華僑、語言文化。七十年代著作較少,主要為小品文。

(許雲樵著作之一)

到了中晚年,許雲樵遇到幾次打擊。

1953年,搬到加東東嶺學校分租兩房。姚楠:學校主持人經常找許雲樵借錢,有一次許雲樵不肯借,他便組織流氓偷襲,許雲樵被擊倒地,頭顱在石角上撞裂,不省人事三晝夜,住院四十多天才康復,此事之後記憶力甚差。

1965年,首遇車禍,許雲樵坐在副駕駛座位,只受微傷。1967年,被一部後退汽車撞倒,左腿骨折,手腕脫臼,住院一個多月才康復。次日即扶杖登機赴美參加國際會議;許雲樵的摯友許甦吾後來回憶:「(許雲樵)身心已受到很大創傷,步履至感困難」。

1970年春,許雲樵與南洋大學簽訂合約,要把《清實錄》有關東南亞部分錄出並加以注釋。他長時間埋頭研究文獻,「因日夜埋首數月,左目突眇,乃入中央醫院治療,幸得痊癒,恢復視覺。三月後,偶一低頭又眇,再施手術,幸得復元,而視力已大不如前,健康亦受影響。」

1971年,許雲樵舌中咬破一個洞,久醫不愈。後來診斷,方知為舌癌。用放射治療,以鎦針452支,交叉插入舌中……約一周。此一周他形容「如入煉獄,日夜不得安息,噩夢不絕。迨去針始得入寐,自是健康大損」。許甦吾說,「他應當全面退休,而他還是拚老命工作下去。」

又過數年,1978年,許雲樵的學生李業霖與他見面,據李業霖的回憶,許雲樵當時步履蹣跚,似乎走一步,拐一下,健康狀態不佳。

許甦吾也說:「雲樵兄自己的病,日益加深,隱伏載身上而不自知」。他回憶,1979年7月間,「有一天雲樵兄垂頭喪氣來看我,告訴我他很多天失眠,服安眠藥還是無效。他雖向我訴苦,還是不接受我的勸告在家休養,天天仍是去森都大廈工作。他一邊求醫診治,一邊編輯中國學會30周年紀念刊、張瘦石遺墨展覽目錄冊、吳瑞甫醫師遺作《四時感症論》、自著《希夷室詩文集》《文心雕蟲續集》。」

許甦吾說,「上述工作已經不是一個七十多歲的老人可以承擔的,因為精神壓力太大了,但云樵兄樂此不疲。」

許雲樵數十年來收藏東南亞史地珍貴圖書三萬冊,住處自號「萬卷樓」。1980年,許雲樵貧病交迫,準備賣書,籌錢治病。北京大學、一批日本華商打算購買,但許雲樵不希望這些書離自己太遠。

吉隆坡馬華公會有意購買,準備放置到大馬華人文化協會內,雙方議價15萬元,幾乎成交之際,新加坡《新國家午報》社論認為不應外流。新加坡森都發展私人有限公司董事經理許木榮挺身而出,撥出地點作為藏書地點,聘請全職管理員,保留「東南亞研究所」名稱,收藏室內設辦公室給許雲樵作研究使用。